【Web開催】緊急シンポジウム 歩行障害の理解とリハビリテーション

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

大住 倫弘

参加申し込み

Peatixを利用して参加して頂きます.以下のURLからPeatixチケットページをご確認下さい.

https://kioneurorehagait.peatix.com/

プログラム

【日時】2025年 1月24日(金曜)19:30-21:15(WEBライブ配信のみ)

【開催方法】WEB開催*ご参加には,Zoomを利用できる環境が必要です.

19:30-20:15「脳卒中後の歩行障害とリハビリテーション」

日本福祉大学 健康科学部 リハビリテーション学科 助教

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター 客員研究員

水田直道

20:30-21:15「日常生活環境における歩行制御の可視化」

長崎大学 生命医科学域 保健学系 助教

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター 客員研究員

西 祐樹

問い合わせ先

E-MAIL:m.ohsumi@kio.ac.jp(畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター)

脳卒中後の運動主体感:定量化と上肢使用量への影響

PRESS RELEASE 2024.11.26

脳卒中後の運動障害は,「自分が自分の運動を制御している」という感覚である運動主体感を奪う可能性があります.しかし,運動障害は麻痺肢の重たさやぎこちなさといった不快感も招くため,運動主体感それ自体が患者の行動変容にどのような影響を及ぼしているのかは明らかではありませんでした.国立研究開発法人産業技術総合研究所の宮脇裕氏と本学の森岡周教授らは,脳卒中後運動障害が招く様々な不快感から運動主体感を分離し評価した上で,運動主体感が上肢使用量に影響することを明らかにしました.この研究成果は,Cortex誌(Diminished sense of agency inhibits paretic upper-limb use in patients with post-stroke motor deficits)に掲載されています.

研究概要

脳卒中後運動障害は身体運動の制御を困難にし,「自分が自分の運動を制御している」という感覚,すなわち運動主体感(Sense of Agency)を奪う可能性があります.運動主体感は,運動制御だけでなく,行為の動機付けや注意分配に関与し,この感覚が伴わない行為は実行されにくくなることが示唆されています.これらの知見に基づけば,運動主体感の低下は行為頻度の減少を招き,身体活動量,特に上肢の使用量を減少させる可能性が考えられます.しかし,運動障害は麻痺肢の重たさやぎこちなさなどの不快感も招くため,運動主体感それ自体が上肢使用量に影響するのかは明らかではありません.この検証のためには,不快感から運動主体感を分離し,運動主体感それ自体を定量化する必要があります.

そこで,国立研究開発法人産業技術総合研究所の宮脇裕氏(畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター客員研究員)と森岡 周 教授らは,不快感と運動主体感の分離を実現する質問紙を独自に開発し,患者の運動主体感を縦断的に評価することで,運動障害が招く運動主体感の低下が上肢使用量に及ぼす影響を精査しました.その結果,不快感ではなく運動主体感の低下が上肢使用量の減少に関連することが示され,運動障害が運動主体感を阻害することで,上肢使用量が減少するという運動主体感の媒介効果が明らかになりました.さらに,運動主体感が低下していた場合,これが向上することで,上肢使用量の改善が大きくなることが示されました.

本研究のポイント

・脳卒中後の運動障害が招く様々な不快感から運動主体感を分離し評価する質問紙を開発した.

・運動障害が重度なほど,運動主体感が低下することを示した.

・不快感ではなく運動主体感の低下が,上肢使用量の減少に関連することを示した.

・運動主体感の向上が,上肢使用量の改善と関連することを示した.

研究内容

独自に開発した質問紙と,Fugl-Meyer Assessmentなどの臨床評価尺度を用いて,脳卒中後患者156名の運動主体感と,感覚運動機能および認知機能を縦断的に評価しました.質問紙には,運動主体感の関連・非関連項目を含み,因子分析後の因子パターンに基づき項目が選定されました.その後,適合度指標に基づき,運動主体感と不快感を分離した2因子モデルと分離しない1因子モデルを比較しました.これらを経て抽出した因子を用いて,構造方程式モデリング(SEM)により臨床アウトカムとの関連を分析し,voxel-based lesion-symptom mapping(VLSM)により損傷部位との関連を分析しました.さらに,縦断的変化を反映する回帰直線の傾きを推定した上で,多母集団同時分析により運動主体感の向上が上肢使用量の改善に関連するかを精査しました.

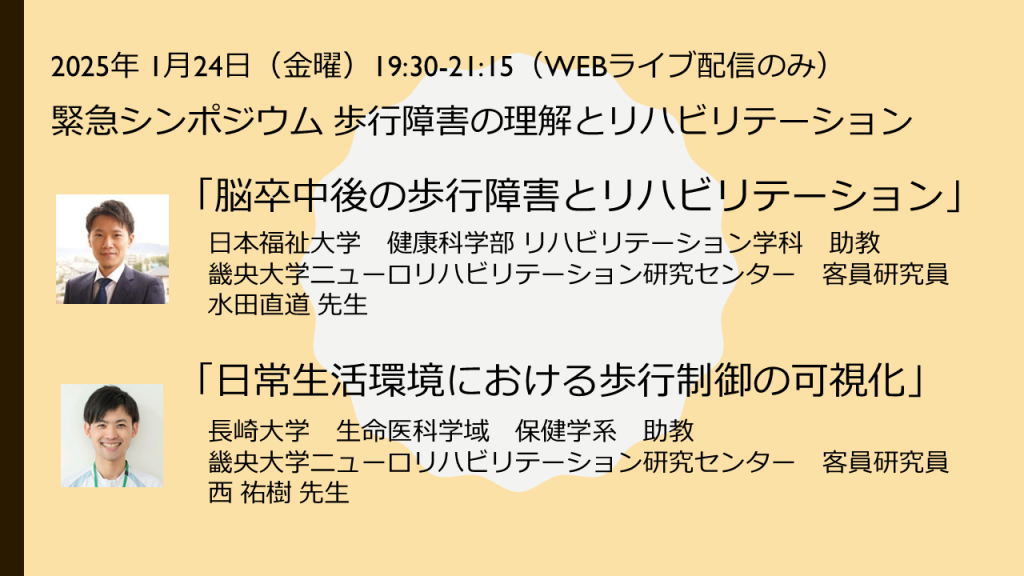

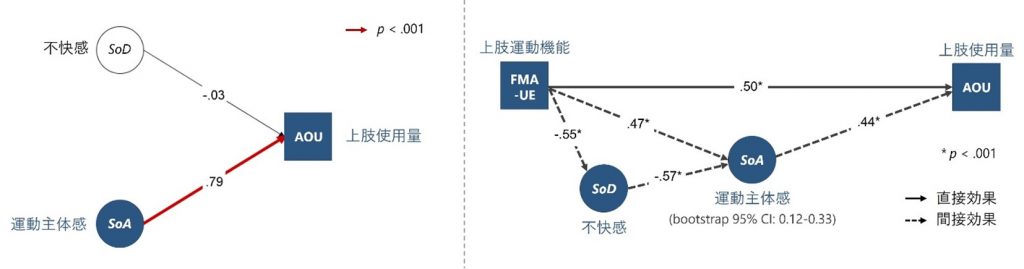

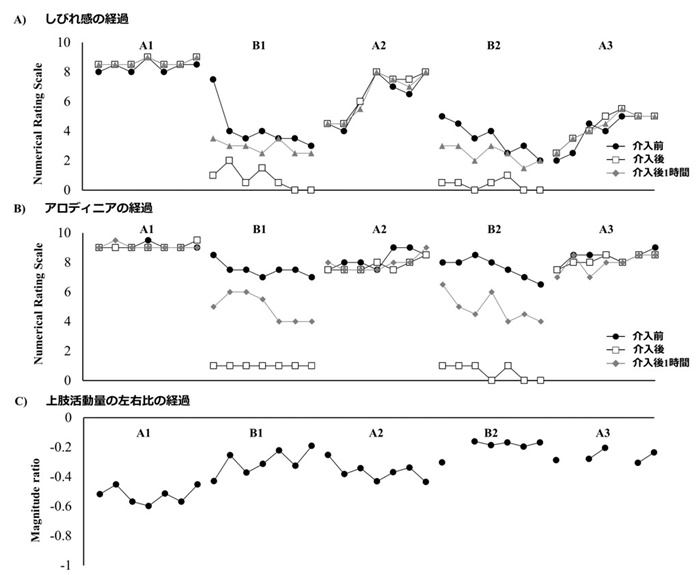

その結果,適合度指標から2因子モデルが支持され,運動主体感と不快感が因子として分離・抽出されました.SEMおよびVLSMの結果,運動主体感は認知機能や損傷部位ではなく,上肢運動障害の重症度に応じて有意に低下することが示されました(図1).

図1:運動障害が不快感および運動主体感に及ぼす影響

興味深いことに,上肢使用量は不快感ではなく,運動主体感に有意に関連することが明らかになりました(図2左).そして,運動障害が運動主体感の低下を介して上肢使用量を減少させるという運動主体感の有意な媒介効果を認めました(図2右).

図2:運動主体感が上肢使用量に及ぼす影響

さらに,多母集団同時分析の結果,中等度から重度の運動障害を有する患者では,低下していた運動主体感が向上した場合に,上肢使用量の改善が有意に大きくなることが示されました(図3).

図3:運動主体感の向上が上肢使用量の改善に及ぼす影響

本研究の臨床的意義および今後の展開

これまでの臨床現場では,運動主体感は単一の質問項目によりスクリーニング的に評価されることが多く,不快感などのバイアス混入が懸念されてきました.これに対し本研究は,不快感から運動主体感を分離するための質問紙を開発し,運動主体感それ自体が上肢使用量に影響することを明らかにしました.本成果は,運動主体感という臨床において新たに評価すべき指標を提案するとともに,その評価ツールの臨床実装に向けた基礎的知見を提供します.今後,本質問紙の臨床実装に向けて,その妥当性の検証をさらに進めていく予定です.

論文情報

Yu Miyawaki, Takeshi Otani, Masaki Yamamoto, Shu Morioka, Akihiko Murai

Cortex, 2024

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

センター長 森岡 周(モリオカ シュウ)

客員研究員 宮脇 裕(ミヤワキ ユウ)

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

横断性脊髄炎1症例の異常感覚および上肢運動に対するしびれ同調経皮的電気神経刺激の効果

PRESS RELEASE 2024.11.19

脊髄炎は3例/10万人の稀な炎症性神経障害であり,脊髄炎由来の疼痛や異常感覚は治療抵抗性があることが知られています.脊髄炎による神経障害性疼痛・異常感覚に対するリハビリテーションの効果は,希少疾患ゆえに十分に検証されず,症例報告の蓄積は臨床的意義があります.畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターおよび長崎大学生命医科学域(保健学系)の西祐樹らは,横断性脊髄炎1症例に対してしびれ同調経皮的電気神経刺激を行うことで異常感覚および上肢活動量が改善したことを明らかにしました.この研究成果はFrontiers in Human Neuroscience誌(Case report: A novel transcutaneous electrical nerve stimulation improves dysesthesias and motor behaviors after transverse myelitis)に掲載されています.

研究概要

脊髄炎は3例/10万人の稀な炎症性神経障害であり,予後は一定せず,60%以上の患者に軽度から重度の後遺症がみられます.また,脊髄炎由来の疼痛や異常感覚は治療抵抗性があることが知られています.しびれ感に対して我々はしびれ感と一致したパラメーターの電気刺激を行うしびれ同調経皮的電気神経刺激(TENS)を開発し,その有効性を報告しています(Nishi et al., 2022).脊髄炎による神経障害性疼痛・異常感覚に対するリハビリテーションの効果は,希少疾患ゆえに十分に検証されず,症例報告の蓄積は臨床的意義があります.そこで,畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターおよび長崎大学生命医科学域(保健学系)の西祐樹らは,しびれ感およびアロディニアによりADLが阻害されている横断性脊髄炎1症例に対して,しびれ同調TENSを行いました.その結果,しびれ感,アロディニア,上肢活動量が即時的に改善しました.また,しびれ感での長期効果を示しましたが,アロディニアでは観察されませんでした.上肢活動量や上肢ADLにおいては持続効果を認め,しびれ同調TENSはしびれ感やアロディニアのみならず,ADLの改善に寄与する可能性を示しました.

本研究のポイント

・しびれ感やアロディニアを呈する横断性脊髄炎1症例に対するしびれ同調TENSの効果を検証した.

・しびれ同調TENSによりしびれ感やアロディニアが改善したが,アロディニアに対する持ち越し効果がみられなかった.

・主観的および客観的な上肢使用は持ち越し効果が確認された.

研究内容

本研究では,しびれ感およびアロディニアによりADLが阻害されている横断性脊髄炎1症例に対して,しびれ同調TENSを行い,その効果を検証しました.

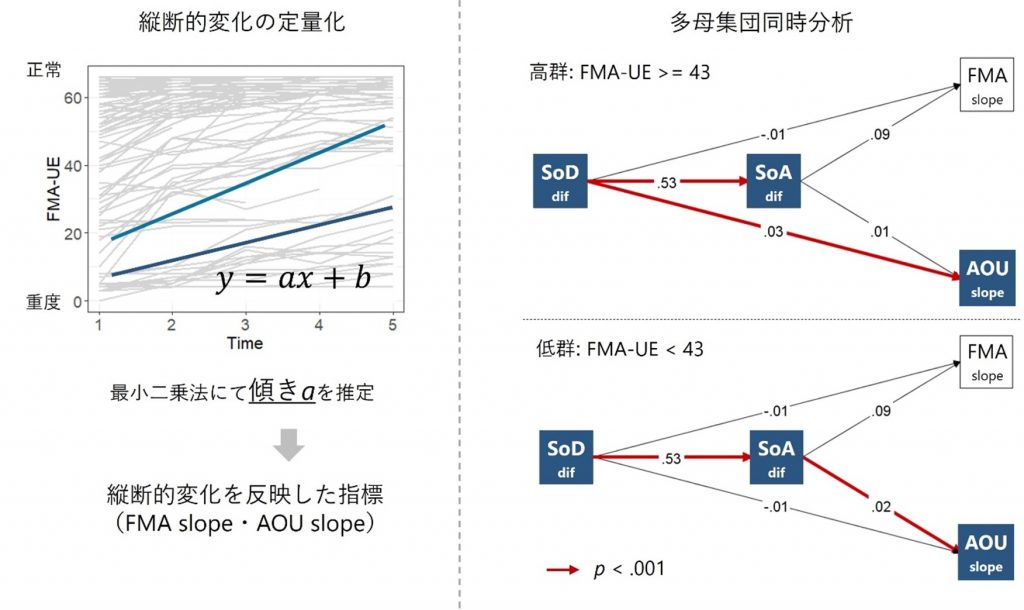

症例はC4からTh2領域の横断性脊髄炎を診断され,左C8領域にしびれ感とアロディニアを呈していました.常に左手に手袋を着用し,左手の使用に恐怖心があり使用を避けていました.そのため,家事や仕事であるタイピングが左手で十分に行えないことに苦悩していました.介入は,A-B-A-B-Aデザインを使用し,各期は1週間としました.A期はTENS行わず,B期ではしびれ同調TENSを実施しました.しびれ同調TENSは1時間/回を2回/日行いました.症例は週2回の外来理学療法でストレッチや有酸素運動,疼痛教育を各期共通して行いました.評価項目として,しびれ感やアロディニアのNumerical rating scale(NRS),主観的な上肢使用としてMotor Activity Log(MAL),客観的な上肢使用として両手関節部に慣性センサを装着し,上肢活動量の左右比を算出しました.

その結果,Tau-Uおよびベイジアン未知変化点モデルにより,しびれ同調TENSのしびれ感やアロディニアへの即時効果およびしびれ感の持ち越し効果が明らかとなりました.一方,アロディニアの持ち越し効果はみられませんでしたが,主観的および客観的な左手の上肢使用は改善し,家事や仕事での左手の使用頻度が向上しました.難渋していたしびれ感やアロディニアがしびれ同調TENSによりコントロールできるようになったことが,ADLの向上に寄与したと考えられます.

図1.しびれ感やアロディニア,上肢活動量の経過

A期はTENSなし,B期はしびれ同調TENSを行った期間を示す.介入前,介入後,介入後1時間はB期のおける評価を示し,A期では同一時刻のNRSを評価した.

本研究の臨床的意義および今後の展開

しびれ同調TENSは服薬治療への抵抗性が高い異常感覚においても効果を示す可能性があり,新たな治療選択の一つとなる可能性があります.今後は,他の疾患におけるしびれ感やアロディニアに対する効果のみならず,ADL等への波及効果を検証していく予定です.

論文情報

Yuki Nishi, Koki Ikuno, Yuji Minamikawa, Michihiro Osumi, Shu Morioka

Frontiers in Human Neuroscience, 2024

関連論文

Nishi Y, Ikuno K, Minamikawa Y, Igawa Y, Osumi M, Morioka S.

Front Hum Neurosci, 2022.

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

センター長 森岡 周(モリオカ シュウ)

客員研究員 西 祐樹

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

大学院生が日本小児理学療法学会学術大会で受賞しました!

大学院健康科学研究科修士課程の橋添健也です.2024年11月2-3日に福島県立医科大学(福島県)において,第11回日本小児理学療法学会学術大会が開催されました.

本学術大会において,私たちの発表演題が大会長賞を受賞いたしました!

======================================================

演題名:発達性協調運動障害を有する児における運動イメージ能力-2種類の運動イメージ課題を用いた検証-

演者:橋添健也,中井昭夫,信迫悟志

======================================================

本研究は,大学院健康科学研究科の信迫悟志准教授によるご指導の下で進められた研究であり,この場をお借りして心より感謝申し上げます.

[本研究の内容]

発達性協調運動障害(DCD)を有する児の運動イメージ能力は,定型発達児と比較して低下していることが知られております.現在までDCDを有する児における運動イメージ研究では,主にHand Laterality Recognition(HLR)課題が使用されてきましたが,本研究では,HLR課題に加え,より明示的な運動イメージが必要なBimanual Coupling(BC)課題の2つの運動イメージ課題を用いて,DCDを有する児の運動イメージ能力を調査しました.その結果,DCDを有する児では,両課題において運動イメージ能力が低下していることが示されました.また,HLR課題とBC課題で測定された運動イメージ能力の間には重要な関係性があることも示されました.

本学理学療法学科出身の峯耕太郎さん(2011年度卒,6期生)も優秀賞を受賞されました.また,信迫准教授が「神経発達障害の病態理解と重要な評価」というテーマで教育講演をおこなわれました.

今後も神経発達障害分野の研究に力を注ぎ,小児理学療法のさらなる発展の一助となれるよう,引き続き研鑽を重ねてまいりたいと思います.

健康科学研究科修士課程 橋添健也

挑戦と革新:第22回日本神経理学療法学会学術大会での輝かしい成果

先日開催された[第22回日本神経理学療法学会学術大会](https://www.gakkai.co.jp/jsnpt22/) が2100名以上の参加者を集め,大きな成功を収めて閉幕しました.本学関係者の活躍が光る素晴らしい大会となりましたので,その成果をご報告いたします.

大学院修了者ならびに在学生の輝かしい受賞

本学大学院健康科学研究科の修了生および在学生が,666演題の中から,見事に受賞の栄誉を手にしました.

最優秀賞(1名)

– 宮脇 裕 氏(国立研究開発法人 産業技術総合研究所 人間拡張研究センター,畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター;2021年3月本学大学院博士後期課程修了,森岡周研究室)

– 演題名:運動主体感の減少が脳卒中後の上肢使用量にもたらす影響とは?

優秀賞(3名のうち2名)

– 藤井 慎太郎 氏(西大和リハビリテーション病院;2024年9月本学大学院博士後期課程修了予定,森岡周研究室)

– 演題名:パーキンソン病患者における歩行障害の特徴―重心追尾型歩行計測システムを用いた運動学的特徴に着目して―

– 三枝 信吾 氏(東海大学文明研究所,畿央大学大学院博士後期課程在籍,森岡周研究室)

– 演題名:回復期脳卒中患者はなぜ歩行を重要と認識しているか―半構造化インタビュー法を用いた質的研究―

奨励賞(5名のうち2名)

– 奥田 悠太 氏(公益財団法人脳血管研究所美原記念病院;2023年3月本学大学院修士課程修了,岡田洋平研究室)

– 演題名:脊髄小脳変性症患者の歩行中における転倒発生状況の検討

– 赤口 諒 氏(摂南総合病院;2024年9月本学大学院博士後期課程修了予定,森岡周研究室)

– 演題名:脳卒中症例の物体把持動作の特徴-予測制御の成否と過剰出力・動作不安定性との関連に着目して-

これらの受賞は,本学の教育・研究プログラムの質の高さを示すとともに,修了生たちの継続的な努力と成長を表しています.

セレクション演題選出者

博士後期課程(森岡周研究室)に在籍中の乾 康浩 氏と立石 貴樹 氏(武蔵ヶ丘病院;2024年3月本学大学院修士課程修了予定)は,惜しくも受賞には至りませんでしたが,666演題の中から25題しか選ばれないセレクション演題に選出されたことは,大きな評価に値します.特筆すべきは,乾氏が2年連続でこの選出を受けたことです.

新たな研究の潮流

今大会では,最優秀賞に「脳卒中後片麻痺患者の身体性(運動主体感)の変容」に関する研究が,優秀賞に「脳卒中後片麻痺患者の主観的意識経験に関する質的研究」が選ばれました.これは,[新学術領域研究](https://www.kio.ac.jp/information/2015/07/7-14.html)および[CREST研究](https://www.kio.ac.jp/topics_press/81710/)から進展している神経理学療法学の分野の新たな方向性を模索していることを示唆しています.

未来への展望

本学では,これらの最新の研究動向を踏まえ,より革新的かつ包括的な理学療法教育・研究を目指してまいります.学生の皆さんには,この分野の無限の可能性に挑戦し,自らの「粘り」で,こうした先輩たちに続くように,新たな知見を切り開いていってほしいと思います.

最後に,今回の成果を支えてくださった全ての関係者の皆様に心からの感謝を申し上げます.皆様の継続的なサポートが,本学の研究者たちを大きく後押ししています.

今後も本学は,理学療法学,ならびに世界の科学の発展に寄与し,社会に貢献できる人材の育成に全力を尽くしてまいります.高校生の皆さん,現場で働いている皆さん,研究者の皆さん,ぜひ本学の取り組みにご注目ください.

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター長

森岡 周

写真:向かって左 宮脇氏

写真:向かって左から2番目が藤井氏,右端が三枝氏

写真:向かって左端が赤口氏,そのとなりが奥田氏

第22回日本神経理学療法学会学術大会へ参加しました!

2024年9月28・29日に福岡県(福岡国際会議場)で第22回日本神経理学療法学会学術大会(以下,第22回学術大会)が開催されました.

日本神経理学療法学会は,森岡 周教授が副理事長,私(客員准教授 佐藤剛介)(現 奈良県総合医療センター)が理事を務めており,毎年の学術大会参加者が2000人を超える大規模な学会になります.神経理学療法学会では,脳卒中や脊髄損傷,パーキンソン病をはじめとした神経筋疾患,脳性麻痺といった疾患に対する理学療法についての議論が様々な事業を通して行われています.

第22回学術大会の参加者は,2000人を超えており,畿央大学大学院,ニューロリハビリテーション研究センターからも多くの大学院生や修了生,研究員,教員が参加しました.今回は,第22回学術大会での畿央大学大学院,ニューロリハビリテーション研究センター関係者の活躍をご紹介したいと思います.

第22回学術大会では,「創始 次代への超克」をテーマとして,特別講演やシンポジウム,特別企画等が企画されていました.特別講演では,「人機一体の時代に知性はどこへ向かうのか」というテーマに理化学研究所の入來篤史先生を講師に迎え,森岡 周教授が司会として深い議論が行われました.最近では,PCやAI,スマートフォン,他の電子機器を使いこなすことが当たり前になっている背景をふまえ,人間の知性がどのように進化していくのか,非常に興味深い内容でした.特別企画1の「感覚障害に対する新たな理学療法研究」では,客員研究員の西 祐樹さん(現 長崎大学生命医科学)が講師,信迫 悟志准教授が座長を務められ,異常感覚に対する介入について畿央大学大学院での研究成果を紹介されていました.特別企画2では森岡 周教授が登壇され,「間主観性と身体同調:患者と療法士の共同経験による自己の再構築」をテーマに講演されました.基幹シンポジウムでは,大住 倫弘准教授が司会を務め,ニューロリハビリテーション研究センターの高村 優作研究員がシンポジストとして「神経理学療法の高精度化に向けて」というテーマで情報提供が行われました.

また,複数の企画シンポジウムも準備されており,テーマは異なりますが修了生の脇田正徳さん(現 関西医科大学),林田 一輝客員研究員(現 宝塚医療大学),修了生の尾川 達也さん(現 西大和リハビリテーション病院),大学院博士課程の乾 康浩さんがシンポジストとして情報提供を行い,宮脇 裕客員研究員(現 国立研究開発法人産業技術総合研究所)が司会をされていました.モーニングセミナーでは,平川 善之客員准教授(現 福岡リハビリテーション病院)が司会,私(佐藤剛介)が「神経障害性疼痛に対するリハビリテーション」というテーマのもと,これまでの畿央大学が公表してきた多くの疼痛関連の研究成果を含めて講演し,立ち見が出るほどの盛況ぶりでした.

また,公募型シンポジウムや一般演題発表でも畿央大学の活躍は目覚ましく,岡田 洋平准教授をはじめ,大学院生,修了生,客員研究員も研究成果を公表し,非常に活発な議論が行われていました.表彰対象となるセレクション演題では,大学院生の乾 康浩さん,三枝 信吾さん,修了生の藤井慎太郎さん(現 西大和リハビリテーション病院),赤口 諒さん(摂南総合病院),宮脇 裕客員研究員の演題が選出されました.そして,宮脇 裕客員研究員が最優秀賞に選ばれる,大変喜ばしい結果になりました.さらに優秀賞や奨励賞も複数名が選ばれています(表彰については別記事をご覧ください).この他にもスキルアップレクチャーでは大松聡子研究員が海外よりリモートで講演され,植田 耕造客員准教授も司会をされていました.ランチョンセミナーでも企業と連携して培ってきた成果を修了生の藤井 慎太郎さん,赤口 諒さん,脇田 正徳さんが講師を務め公表されていました.どの会場も満席で本当に多くの方が参加していました.

教育講演では,岡田 洋平准教授がパーキンソン病,私が脊髄損傷に関して講演を行い,研究成果の報告だけではなく,現役理学療法士の方々への教育目的の企画にも携わっていました.

第22回学術大会では,森岡研究室,ニューロリハビリテーション研究センター関係者の多くの素晴らしい活躍を目にすることができました.これも学生の間だけでなく,修了してからも継続的に患者さんの回復,神経理学療法分野を発展させるために,日々努力しているからこそだと思いました.神経理学療法には幅広い分野がありますが,それぞれの分野で意義のある情報発信ができることは本当に貴重であり重要なことだと実感しました.今後も,畿央大学大学院とニューロリハビリテーション研究センターが神経理学療法,そして社会に貢献できるよう,臨床・研究・教育ともにさらに発展していくことを楽しみにしています.

畿央大学大学院

客員准教授 佐藤剛介

パーキンソン病患者の診療環境と日常生活環境における歩行速度の調節能

PRESS RELEASE 2024.10.4

歩行速度は環境の多様な文脈に応じて歩幅やケイデンス等の歩行パラメーターが変化することで調節されます.パーキンソン病患者は環境適応への困難さが指摘されておりますが,診療環境と日常生活環境の歩行制御の差異は十分に明らかになっていませんでした.畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターおよび長崎大学生命医科学域(保健学系)の 西 祐樹ら は,慣性センサーを用いて診療環境と日常生活環境の歩行を計測することで,診療環境と日常生活環境では歩行速度に応じた歩行パラメーターが異なることを明らかにしました.この研究成果はJournal of Movement Disorders誌(Adjustability of gait speed in clinics and free-living environments in people with Parkinson‘s disease)に掲載されています.

研究概要

パーキンソン病(PD)患者における歩行速度の低下や歩幅の短縮は,活動範囲,転倒リスク,生活の質,社会参加に影響を与える重大な歩行障害です.歩行速度は主にケイデンスと歩幅に影響を受けますが,PD患者においては,ケイデンスが歩行速度を主に決定付けます.これまでの先行研究では,参加者に快適あるいは最大歩行速度を求め,平均値や中央値による代表値によって歩行速度を解釈してきました.一方,日常生活環境における歩行速度の分布は二峰性ガウス分布を示しており,これは2つの好ましい速度が存在することが近年明らかになっています.比較的低い速度は,認知負荷が高い状況や狭い空間での歩行に該当し,比較的高い速度は,特定の目的地に到達する際やより広い空間での歩行に対応しており,環境や文脈に適応した歩行速度の調節能を反映していると考えられています.PD患者は環境適応性が低下していることが知られており,リハビリテーションが行われている診療環境と,日常生活環境では歩行が乖離している可能性があります.そのため,環境の違いによる歩行速度の調節能を明らかにすることは,PD患者の歩行適応性を理解するために臨床的に重要であるといえます.そこで,畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターおよび長崎大学生命医科学域(保健学系)の 西 祐樹 ら は,PD患者の診療環境および日常生活環境の歩行を計測し,比較しました.その結果,歩行速度に応じた歩行制御が診療環境と日常生活環境では異なるとともに,パーキンソン病の重症度,転倒回数,生活の質に関連していることを明らかにしました.

本研究のポイント

・パーキンソン病患者を対象に,診療環境と日常生活環境における速度に応じた歩行制御を比較した.

・日常生活環境では,診療環境と比較して,歩行速度の調節能の低下,速度の低下,歩幅の狭小化,左右非対称性の増大がみられた.

・日常生活環境における歩行の調節能はパーキンソン病の重症度,転倒回数,生活の質に関連した.

研究内容

本研究の目的は,PD患者の診療環境および日常生活環境における歩行速度に応じた歩行パラメーターを比較することです.また,歩行パラメーター,環境要因,PD特有の評価との関連性を調査しました.

PD患者を対象に,腰に装着した加速度計を用いて診療環境および日常生活環境で計測しました.抽出した歩行速度分布に二峰性ガウスモデルを適合させることで,歩行速度を低速と高速に分類するとともに,歩行速度の調節能(Ashman’D)を算出しました.歩幅やケイデンス,左右非対称性等の歩行の時空間パラメーターを,環境(診療環境/日常生活環境)×速度(低速/高速)の2×2反復測定分散分析を用いて比較しました.また,パーキンソン病の症状と歩行パラメーターとの関連性をベイジアン・ピアソン相関係数を用いて評価しました.

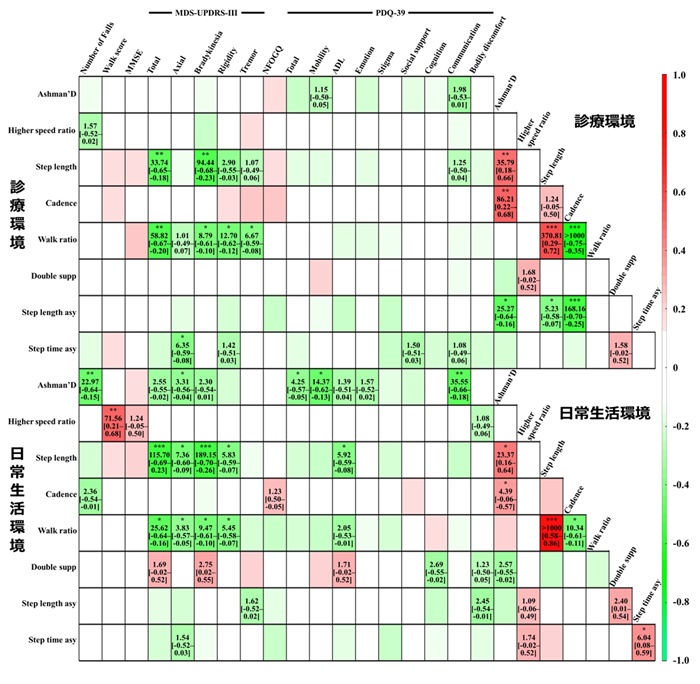

図1.診療環境と自由生活環境における歩行パラメーターの相関係数を示すヒートマップ

濃いピクセルはより高い相関係数を示し(赤色は正の相関、緑色は負の相関を表す),各相関がBayes factor (BF10) ≥ 1であったピクセルにのみ,BF10値と95%信頼区間が示されている.*:BF10 ≥3は実質的な証拠、**:BF10 ≥30は非常に強い証拠、***:BF10 ≥100は決定的な証拠を意味する.

その結果,日常生活環境では,診療環境と比較して,歩行速度の調節能の低下,速度の低下,歩幅の狭小化,左右非対称性の増大がみられましたが,ケイデンスは変わらないことが明らかになりました.また,速度の低下によって歩幅やケイデンスは低下しますが,左右非対称性には有意差がありませんでした.また,日常生活環境における歩行速度の調節能とパーキンソン病の重症度(MDS-UPDRS-III),転倒回数,生活の質(PDQ-39)に有意な相関が認められました.さらに,近隣環境の歩きやすさは(Walk score),日常生活環境における歩行速度の調節能との相関関係はありませんでしたが,相対的に高い速度の割合との有意な相関関係が明らかになりました.これらの結果は,パーキンソン病患者の歩行制御が環境の影響を受けることを示唆しています.

本研究の臨床的意義および今後の展開

環境の違いによる歩行速度の調節能を明らかにすることは,PD患者の歩行適応性を理解するために臨床的に重要な示唆を与えます.今後は環境や文脈の要因を詳細に評価することで,PD患者における環境適応の病態をさらに明らかにする予定です.

論文情報

Yuki Nishi, Shintaro Fujii, Koki Ikuno, Yuta Terasawa, Shu Morioka.

Journal of Movement Disorders, 2024.

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

センター長 森岡 周(モリオカ シュウ)

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

脳卒中患者の日常生活環境における歩行制御の異質性

PRESS RELEASE 2024.9.25

脳卒中による歩行障害は歩行速度の低下や歩行不安定性・非対称性の増大等を特徴とし,転倒リスクや生活範囲の狭小化,生活の質に不利益をもたらします.しかし,個々の患者においてこれらの歩行の特徴がどのように関係しているのかは不明でした.畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター および 長崎大学生命医科学域(保健学系) 西 祐樹らは,ネットワーク分析を用いた因果探索を行い,日常生活環境における歩行の時空間的パラメータ間の因果関係を明らかにするとともに,その因果関係に3つのパターンがあることを明らかにしました.この研究成果はIEEE transactions on neural systems and rehabilitation engineering誌(Modeling the Heterogeneity of Post-Stroke Gait Control in Free-Living Environments Using a Personalized Causal Network)に掲載されています.

研究概要

脳卒中患者の多くは歩行速度の低下や歩行不安定性・非対称性の増大等を特徴とした歩行障害を呈し,転倒リスクや生活範囲の狭小化,生活の質の低下を引き起こします.特に日常生活環境においては,様々な文脈や環境に応じた歩行速度の調整等の歩行制御が求められます.近年,慣性センサー技術の進歩により,日常生活における歩行制御が明らかになってきました.一方,これまでの手法では,歩行の時空間パラメータを距離や時間の平均値として扱っており,歩行の連続性や歩行制御の変化を十分に捉えきれていませんでした.また,上記の歩行パラメータは相互に関係しており,従来の歩行制御モデルでは,脳卒中患者の歩行速度は主に歩調によって決定されますが,歩幅や歩行非対称性が歩行速度に与える影響には一貫性はありませんでした.つまり,脳卒中の歩行制御には個別性があることが推測されます.脳卒中患者個々の歩行制御モデルの構築と類型化は歩行機能の相互作用への洞察を深め,個別化されたリハビリテーション戦略に貢献することが期待されます.そこで,畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター および 長崎大学生命医科学域 (保健学系) 西 祐樹らは,脳卒中患者の日常生活環境における歩行を計測し,ネットワーク分析を用いて,脳卒中患者個々の歩行制御モデルを構築するとともに,クラスター分析による類型化を行いました.その結果,日常生活環境における歩行の時空間的パラメータ間の因果関係を明らかにするとともに,その因果関係に3つのパターンがあることを明らかにしました.

本研究のポイント

■ 脳卒中患者の日常生活環境における個々の歩行制御の異質性を分析した.

■ 脳卒中患者の歩行制御モデルは3つのクラスターに類型化された.

■ これら3つのクラスターは歩幅速度の調整能,Fugl-Meyer assessment,歩幅の非対称性,歩幅によって説明可能であった.

研究内容

本研究の目的は,脳卒中患者の日常生活環境における個別の歩行制御モデルを構築し,類型化することでした.そこで,脳卒中患者を対象に腰部に加速度計を装着し,日常生活環境において24時間計測しました.計測された加速度データから歩行の時空間変数を算出し,Linear Non-Gaussian Acyclic Model(LiNGAM)を使用して歩行の連続性を考慮した時系列的因果探索を行い,各患者における有向非巡回グラフ(DAG)を作成しました.次にスペクトルクラスタリングを使用して各患者のDAGを類型化しました.最後に類型化されたDAGの特徴を分析するために,ベイズロジスティック回帰に基づいた特徴選択を行いました.

本研究における脳卒中患者の歩行制御モデルは以下の3つのクラスターに類型化されました: クラスター 1;歩行の非対称性と歩行の不安定性が高く,主にケイデンスに基づいて歩行速度を調整する中等度の脳卒中患者,クラスター 2;主に歩幅に基づいて歩行速度を調整する軽度の脳卒中患者,クラスター 3;主に歩幅とケイデンスの両方に基づいて歩行速度を調整する軽度の脳卒中患者.これらの 3 つのクラスターは,歩幅速度の調整能,Fugl-Meyer assessment,歩幅の非対称性,歩幅という 4 つの変数に基づいて正確に分類できました.これらの脳卒中患者における歩行制御モデルのパターンは,歩行制御の異質性と脳卒中患者の機能的多様性を示唆しています.

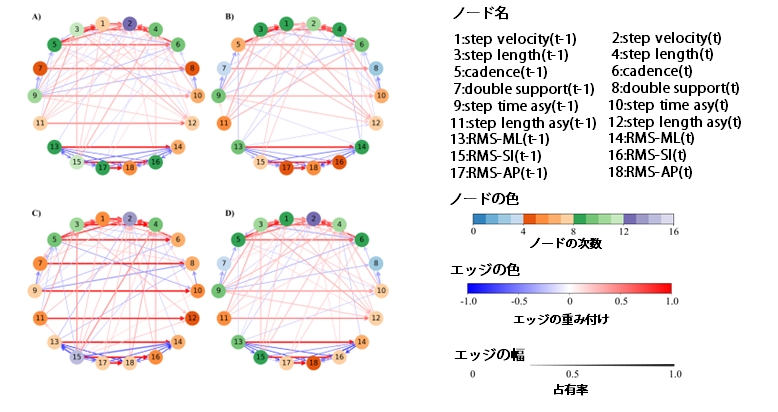

図1:脳卒中患者の日常生活環境における歩行制御モデル © 2024 Yuki Nishi

全参加者と各クラスターにおけるDAGの可視化.(a) 全参加者のDAG.(b) クラスター1のDAG (c) クラスター2のDAG (d) クラスター3のDAG.ノードの色はノードの次数,エッジの色はエッジの重み,エッジの幅は占有率(クラスター内で各エッジを持つ人の割合)を表す.

本研究の臨床的意義および今後の展開

脳卒中患者における特徴的な歩行障害間の相互作用を理解し,異質性を明らかにすることは,個別性の高い精密リハビリテーションの基礎となります.歩行制御の個々のネットワークを解読することで,歩行速度の向上などの望ましい機能改善に関連する歩幅や歩行の非対称性などの特定の歩行障害をターゲットにした正確な介入を開発できます.このアプローチにより,よりオーダーメイドで効果的な治療戦略が期待されます.

論文情報

Yuki Nishi, Koki Ikuno, Yusaku Takamura, Yuji Minamikawa, Shu Morioka

IEEE transactions on neural systems and rehabilitation engineering, 2024

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

センター長 森岡 周(モリオカ シュウ)

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

小脳への経頭蓋直流電気刺激が脊髄運動ニューロンおよび前庭脊髄路の興奮性に及ぼす影響

PRESS RELEASE 2024.8.19

経頭蓋直流電気刺激(tDCS)は,脳の神経活動を変調させる手法でありリハビリテーションに用いられています。小脳に対するtDCSは小脳皮質の興奮性を変調させることは分かっていますが,小脳と機能的結合を有する脊髄運動ニューロンや前庭脊髄路の興奮性にどのように影響するかは明らかになっていません.畿央大学大学院 修士課程の佐藤 悠樹 氏(畿央大学14期生)と森岡周 教授らは,健常者を対象に小脳へのtDCSが脊髄運動ニューロンと前庭脊髄路の興奮性に与える影響を検証しました.この研究成果は,Experimental Brain Research誌(Effects of cerebellar transcranial direct current stimulation on the excitability of spinal motor neurons and vestibulospinal tract in healthy individuals)に掲載されています.

研究概要

経頭蓋直流電気刺激(tDCS)は脳の興奮性を変調させることができる非侵襲的な脳刺激法の一つであり,リハビリテーションに有効であると考えられています.近年,運動学習や姿勢制御において重要な脳の部位である小脳に対するtDCSの研究が多く実施されています.小脳に対するtDCSは小脳皮質の活動を変調させることができると報告されている一方で,小脳と機能的な連結を有する脊髄運動ニューロンや前庭脊髄路などの興奮性に与える影響は明らかになっておりませんでした.そこで畿央大学大学院 修士課程の佐藤 悠樹 さん,森岡 周 教授らの研究グループは,H反射と直流前庭電気刺激(GVS)などの神経生理学的手法を用いて,小脳へのtDCSが脊髄運動ニューロンと前庭脊髄路の興奮性に与える影響を検証しました. その結果,小脳へのtDCSは健常者の座位姿勢において脊髄運動ニューロンや前庭脊髄路の興奮性に影響を与えないことが分かりました.

本研究のポイント

H反射やGVSを用いて測定した脊髄運動ニューロンや前庭脊髄路の興奮性は小脳へのtDCS刺激前,刺激中,刺激後で変化はみられませんでした.健常被験者の座位姿勢において,小脳へのtDCSは脊髄運動ニューロンや前庭脊髄路の興奮性には影響を与えない可能性が示唆されました.

研究内容

本研究では脊髄運動ニューロンの興奮性を評価するためにH反射と呼ばれる神経生理学的手法を使用しました.これは感覚神経を電気で刺激することで誘発される筋電位であり脊髄運動ニューロンの興奮性を反映しています.また前庭脊髄路の興奮性を評価するために直流前庭電気刺激(GVS)を用い,H反射を誘発するための電気刺激の直前にGVSを通電することでGVS-H反射を測定しました.これはGVSによって前庭脊髄路の興奮性が一時的に上昇し,H反射の大きさが増大する現象を利用したものであり,GVSによるH反射の変化率が大きいほど前庭脊髄路の興奮性が高いことを示します.今回は運動神経を刺激することで誘発される最大のM波(Mmax),最大のH反射(Hmax),GVSで条件付けされたHmax(GVS-Hmax)をそれぞれ,tDCS刺激前,刺激中,刺激後の3地点で測定しました.またHmaxをMmaxで正規化したHmax/Mmaxを脊髄運動ニューロンの興奮性,GVSによるHmaxの変化率(%)を前庭脊髄路の興奮性の指標として用いました.tDCSの電極は小脳虫部に貼付し,偽刺激,陽極刺激,陰極刺激の3条件の刺激を同一被験者に対して最低3日以上の間隔を空けて実施しました.

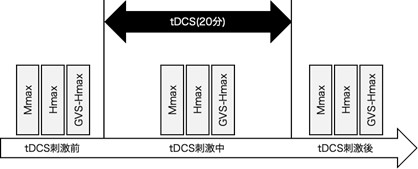

図1:実験プロトコル

tDCSは同一被験者に対して偽刺激,陽極刺激,陰極刺激の3刺激条件を最低3日以上の間隔を空けて実施しました.tDCSの刺激前,刺激中,刺激後の3地点でMmax,Hmax,GVS-Hmaxをそれぞれ測定しました.

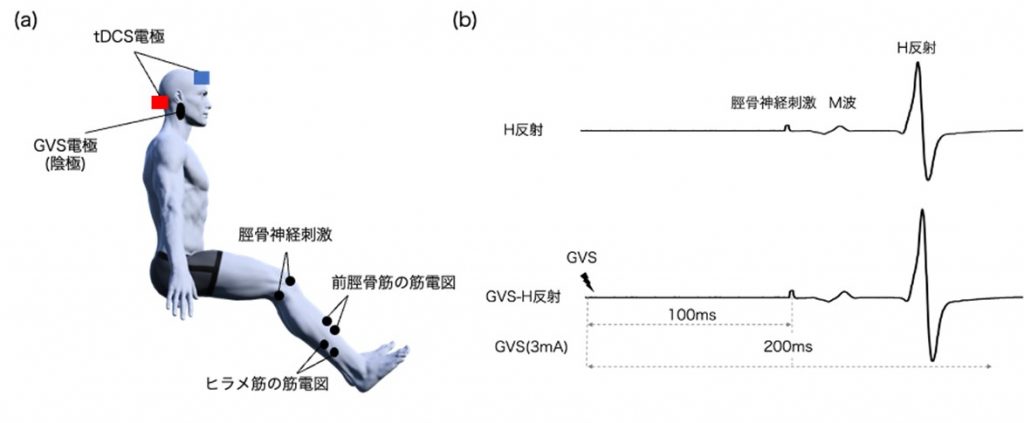

図2:H反射の測定方法と代表的な波形

a) 被験者は股関節90°,膝関節20°,足関節90°でベッド上に座り,右ヒラメ筋からH反射を計測しました.

b) H反射とGVS-H反射の代表的な波形.H反射を誘発するための脛骨神経刺激の100ms前にGVSを与えることによってH反射の大きさが増大します.

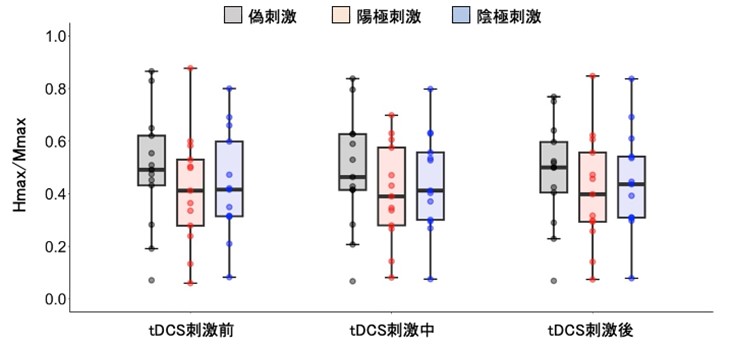

図3:各tDCS刺激条件によるHmax/Mmaxの結果(脊髄運動ニューロンの興奮性の評価)

tDCSの刺激条件による主効果,測定タイミングによる主効果,交互作用は有意ではありませんでした.

図4:各tDCS刺激条件によるGVSによるHmaxの変化率の結果(前庭脊髄路の興奮性の評価)

tDCSの刺激条件による主効果,測定タイミングによる主効果,交互作用は有意ではありませんでした.

本研究の臨床的意義および今後の展開

小脳へのtDCSは健常者の座位姿勢において,H反射やGVSなどの神経生理学的手法で測定される脊髄運動ニューロンや前庭脊髄路の興奮性に影響を与えない可能性が示唆されました.この結果には神経細胞の膜電位を変化させるtDCSの神経学的作用メカニズムが本研究の結果に関連している可能性があり,tDCSによって小脳の活動を変調させても,健常者の座位姿勢における脊髄運動ニューロンや前庭脊髄路の興奮性の調節にはあまり影響を及ぼさない可能性があります.今後は,異なるニューロモデュレーション技術や姿勢条件下で,脊髄運動ニューロンや前庭脊髄路に対する小脳の関与を調べる必要があります.

論文情報

Yuki Sato, Yuta Terasawa, Yohei Okada, Naruhito Hasui, Naomichi Mizuta, Sora Ohnishi, Daiki Fujita, Shu Morioka.

Exp Brain Res (2024).

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

センター長 森岡 周(モリオカ シュウ)

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

高所などの怖い場所でのバランス制御メカニズムを調査

PRESS RELEASE 2024.7.31

高所などpostural threat (姿勢脅威) を生じる環境では静止立位時の足圧中心(center of pressure: COP)の周波数が高く,振幅が小さくなることが知られています.このメカニズムとして,postural threatにより身体内部に注意が向くためと考えられていました.畿央大学大学院 客員准教授の植田耕造氏,森岡周教授らは,身体内部に注意を向ける課題(意識的なバランス処理課題)と比べて,できる限り動揺しないように随意的に制御する課題(随意的制御課題)の方がCOP動揺の平均パワー周波数が高く,postural threat下の姿勢制御と類似することを明らかにしました.この研究成果はNeuroscience Letters誌 (Difference between voluntary control and conscious balance processing during quiet standing)に掲載されています.本研究はpostural threatが姿勢制御を変調するメカニズム解明の一助となる研究です.

研究概要

過去の姿勢制御の基礎研究において,postural threat(姿勢脅威)が姿勢制御を変調することが報告されてきました.Postural threatとは,直立姿勢の制御に影響を与える要因のひとつであり,具体的には自分の身の安全に対し認識された脅威(threat)のことです.Postural threat(姿勢脅威)は高所で床面の端に立つなどの状況で生じ,静止立位時の足圧中心(center of pressure: COP)動揺の平均パワー周波数が高く,振幅が小さくなることが知られています.このメカニズムとして,postural threatにより身体内部に注意が向くためと考えられていました.しかし近年,身体内部(自己の足圧の移動)へ注意を向けておく課題(意識的なバランス処理課題)は簡単な認知課題を行う課題と比べ静止立位時の平均パワー周波数は高くなく,postural threatにより平均パワー周波数が高くなるメカニズムとなり得ないことが示されました.一方,植田 耕造 客員准教授 らは,できる限り動揺しないように随意的に制御する課題(随意的制御)において,リラックスした課題や難しい認知課題を行う課題と比べ静止立位時のCOP動揺の平均パワー周波数が高く,振幅が小さいことを報告しています(https://www.kio.ac.jp/nrc/2015/01/06/press_ueta/).そこで,畿央大学大学院客員准教授/JCHO滋賀病院の植田 耕造氏(責任著者),森岡 周教授,畿央大学大学院の修了生である菅沼惇一氏 (筆頭著者:中部学院大学),中西康二氏(京丹後市立弥栄病院)らの研究グループは,健常若年者に対し,静止立位時の随意的制御課題と意識的なバランス処理課題を比較し,随意的制御課題の方がpostural threat下と類似した姿勢制御になるかを検証しました.その結果,意識的なバランス処理課題と比べ随意的制御課題の方が静止立位時のCOP動揺の平均パワー周波数が高く,postural threat下とより類似していることを明らかにしました.

本研究のポイント

静止立位時に身体内部に注意を向けるよりも,できる限り動揺しないように随意的に制御する方がCOP動揺の平均パワー周波数が高くなることが判明しました.

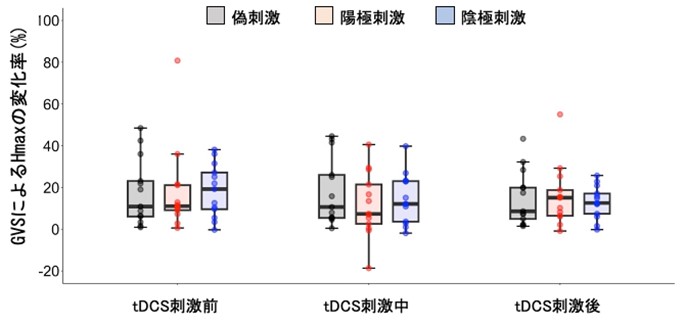

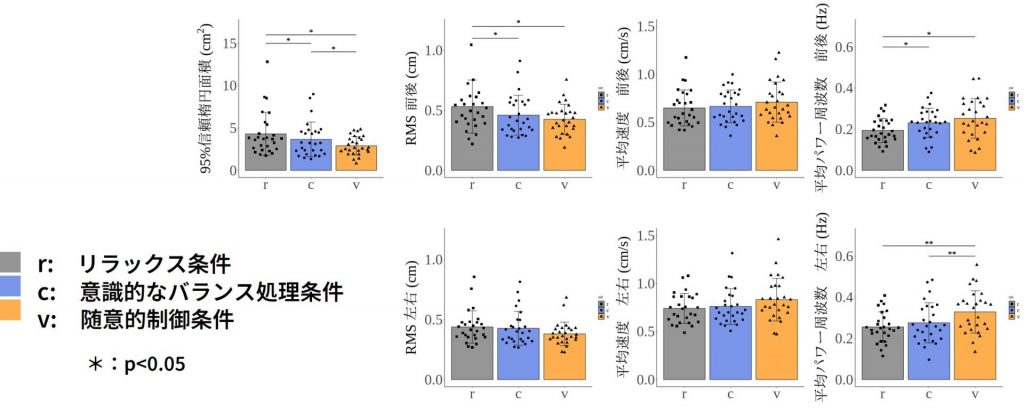

研究内容

本研究では健常若年者27名を対象に,下記の3条件で各30秒間の静止立位時のCOP動揺を2回ずつ測定しました.

①リラックス条件:リラックスして立つよう指示

②意識的なバランス処理条件:立位中の足圧の移動に注意を向けるよう指示

③随意的制御条件:できる限り動揺を小さく制御するように指示

その結果,左右方向の平均パワー周波数や高周波帯域において,随意的制御条件で意識的なバランス処理条件よりも高値を示しました.一方で,RMS(root mean square)で表されるCOP動揺の平均振幅に差はありませんでした.

高所条件でpostural threatを引き起こしている過去の研究では,全ての研究で平均パワー周波数の増加を認めており,本研究の結果から,意識的なバランス処理条件よりも随意的制御条件の方がpostural threat下の姿勢制御と類似していることが示されました.このことから,postural threat下では注意が身体内部へ向くだけでなく,随意的な動揺の制御が行われていると考えられます.そのため本研究結果は,postural threatが姿勢制御を変調するメカニズムの概念的枠組みの一部の修正が必要であることを提案します.

本研究の臨床的意義および今後の展開

本研究では,動揺を随意的に制御しようとした時にpostural threat下と類似した姿勢制御となることが示されました.臨床において,立つことが不安定で恐怖心を感じている症例の中には,随意的制御により姿勢制御が変調している対象者も存在する可能性があります.今後は随意的制御の方法の違いによる姿勢制御への影響を検証する必要があります.

論文情報

Suganuma J, Ueta K, Nakanishi K, Ikeda Y, Morioka S.

Difference between voluntary control and conscious balance processing during quiet standing.

Neurosci Lett. 2024 Jul 15;837:137900.

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

畿央大学大学院健康科学研究科

客員准教授 植田耕造

教授・センター長 森岡 周

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp