脳卒中後失行症では感覚-運動統合のための脳の時間窓に歪みを呈している

PRESS RELEASE 2018.8.27

失行は,麻痺などの運動障害,感覚障害,その他の認知障害(失語や失認)がないにも関わらず習熟していたはずの行為が遂行できなくなる高次脳機能障害です.典型的には,左脳に生じた脳卒中後に発生することが多く,他者の運動を真似ることができなくなる模倣障害,よく知っているはずのジェスチャー(バイバイ,おいでおいで,ピースサイン,OKサインなど)を表現できなくなるジェスチャー障害,使い慣れた道具(ハサミ,櫛,金槌,箸など)を操作できなくなる道具使用障害などが生じます.失行はその病態メカニズムがまだ十分に明らかになっていません.

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターの森岡周教授と信迫悟志助教らは,共同研究病院(村田病院,摂南総合病院,共に大阪府),および明治大学理工学部の嶋田総太郎教授らと共同して,失行を有する脳卒中患者では,運動情報と感覚情報を時間的に統合することに困難を有しており,その困難の程度と失行の重症度との間には相関関係があり,さらに失行と感覚-運動統合障害は共に左脳の前頭-頭頂ネットワーク上の病巣で発生することを明らかにしました.この知見は,失行の病態解明に貢献し,失行に対する新たなニューロリハビリテーション技術開発に向けた基礎的知見になるものと期待されます.

この研究成果は,Frontiers in Neurology誌 (Distortion of Visuo-Motor Temporal Integration in Apraxia: Evidence From Delayed Visual Feedback Detection Tasks and Voxel-Based Lesion-Symptom Mapping)に掲載されています.

研究概要

失行(Limb-Apraxia)は,麻痺がないにも関わらず,使い慣れたはずの道具を操作したり,普段使用しているコミュニケーション・ジェスチャーを表出したり,他者の動作を模倣することが困難になるという,失語・失認と並ぶ代表的な高次脳機能障害の一つです.

失行の神経学的メカニズムとしては,“道具やジェスチャーを生後から繰り返し使用することで脳内に貯蔵された手続き記憶が障害されたために生じる”とする貯蔵された運動表象障害仮説(Buxbaum, 2017)や“使用したことのない道具であっても創造的に推論することによって使用方法を創発する能力が障害されたために生じる”とする技術的推論能力障害仮説(Osiurak and Badets, 2017)などが有力視されていますが,決定的な解明はなされていません.

しかしながら,運動表象障害仮説であっても技術的推論障害仮説であっても,感覚情報を統合し,意図的な行為を計画する(意図的運動結果の予測情報を形成する)ことに困難があることに共通点があります.実際,失行を有する患者では,運動イメージやインテンショナルバインディングに問題があることが明らかになっていました.また失行には運動結果の予測情報と実際の感覚フィードバックが時空間的に統合することによって生起する運動主体感(運動した際に,“この運動は自らが引き起こした運動である”という主観的意識)が障害されている可能性が示唆されていますが,それを実証した研究は存在しません.

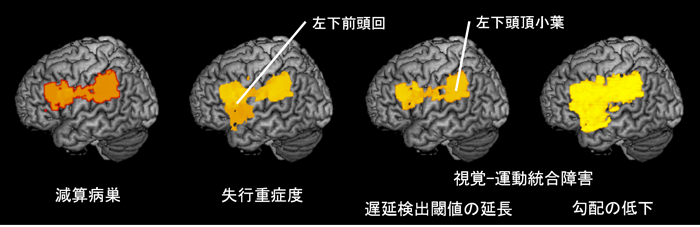

そこで森岡周教授らの研究グループは,様々な感覚情報間(運動情報を含む)の統合を定量的・客観的に測定することで,こうした失行の病態を明確に浮き彫りにできないかと考え,失行を有する左半球脳卒中患者と失行を有さない左半球脳卒中患者との間で,感覚-感覚(視覚-触覚,視覚-固有受容覚)統合機能,感覚-運動(視覚-運動)統合機能が異なるか否かについて調べました.さらに病巣減算分析およびVoxel-based lesion symptom mapping(VLSM)を実施することで,失行と感覚-感覚/感覚-運動統合障害に共通する病巣を解析しました.その結果,失行を有する患者では,感覚-感覚(視覚-触覚,視覚-固有受容覚)統合機能は保たれているものの,感覚-運動(視覚-運動)統合機能に顕著な低下があることが示されました.感覚-運動統合に困難があるものの,感覚-感覚統合は保たれているという本研究結果は,失行には行為の結果を予測することに困難があることを強く示唆しました.また失行の重症度と感覚-運動統合障害の程度には相関関係があることも示されました.そして,失行と感覚-運動統合障害は,共通して左下前頭回と左下頭頂小葉を結ぶ左腹側-背側運動ネットワーク上の病巣に起因することが明らかになりました.

本研究のポイント

■ 失行を有する左半球脳卒中患者には,運動結果の予測情報と感覚フィードバックを統合する機能に低下がある.

■ 失行の重症度と感覚-運動統合障害には相関関係がある.

■ 左下前頭回と左下頭頂小葉を主領域とした左腹側-背側運動ネットワークの損傷は,運動結果の予測を障害し,失行と感覚-運動統合障害の発生を導く.

研究内容

本研究には,失行を有する左半球脳卒中患者(失行群)7名,失行と診断されるレベルではないが失行評価においてエラーが認められた左半球脳卒中患者(偽失行群)6名,失行を有さない左半球脳卒中患者(非失行群)9名が参加しました.

感覚-感覚/感覚-運動統合機能の測定には,共同研究者の嶋田総太郎教授(明治大学理工学部)が開発した視覚フィードバック遅延検出課題が使用され,この課題で抽出される遅延検出閾値と遅延検出確率曲線の勾配が統合機能を反映する指標となりました.遅延検出閾値の延長と勾配の低下は,統合機能が低いことを表します.

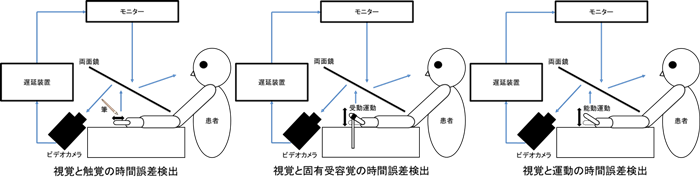

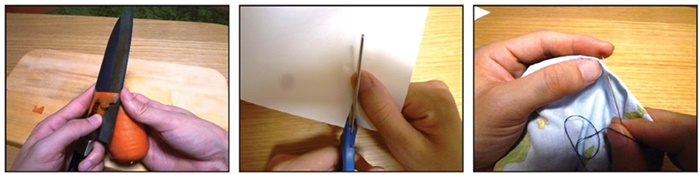

図1. 本研究で使用した3種類の視覚フィードバック遅延検出課題

患者は,触覚刺激・受動運動(固有受容覚刺激)・能動運動に対して,その映像(視覚フィードバック)が同期しているか非同期しているかを回答した.

左図は,触覚刺激に対する視覚フィードバックの遅延を検出する課題.

中央図は,受動運動(他者に動かされる)に対する視覚フィードバックの遅延を検出する課題.

右図は,能動運動(自分で動かす)に対する視覚フィードバックの遅延を検出する課題.

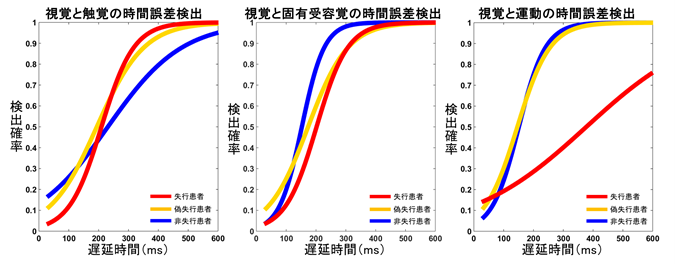

図2. 3種類の視覚フィードバック遅延検出課題の結果

検出確率曲線(赤・黄・青線)が,左方に変位し,勾配(傾き)が強いほど,統合機能が高いことを表す.

左図は,3群(赤線:失行群,黄線:偽失行群,青線:非失行群)の視覚-触覚統合課題の成績.中央図は,3群の視覚-固有受容覚統合課題の成績,右図は3群の視覚-運動統合課題の成績.

感覚-感覚(視覚-触覚,視覚-固有受容覚)統合では,3群に差が認められなかったが,視覚-運動統合において,失行群(赤線)は,偽・非失行群(黄線,青線)と比較して,著明な低下(遅延検出閾値の延長,勾配の低下)を示した.

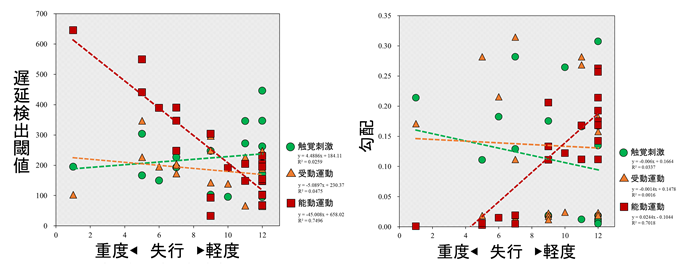

結果,感覚-運動統合課題においてのみ,失行群は,偽・非失行群と比較して,遅延検出閾値が延長し,勾配は低下しました(図2).このことは,失行群が,視覚-運動統合機能の歪みを有することを意味し,感覚-感覚統合には違いがなかったことから,失行では自己運動の結果を予測することが障害されている可能性が強く示唆されました.また失行の重症度と視覚-運動統合障害の程度は相関関係にありました(図3).

図3. 失行の重症度と視覚フィードバック遅延検出課題の成績との関係

視覚フィードバック遅延検出課題で得られる遅延検出閾値が延長するほど,そして検出確率曲線の勾配が低下するほど,統合機能が低いことを表す.

左図は,失行の重症度と3課題の遅延検出閾値との相関関係

を表す.視覚-運動統合課題における遅延検出閾値(赤□)が延長するほど,失行の重症度が重度となる相関関係を認めた.

右図は,失行の重症度と3課題の検出確率曲線の勾配との相関関係を表す.視覚-運動統合課題における検出確率曲線の勾配(赤□)が低下するほど,失行の重症度が重度となる相関関係を認めた.

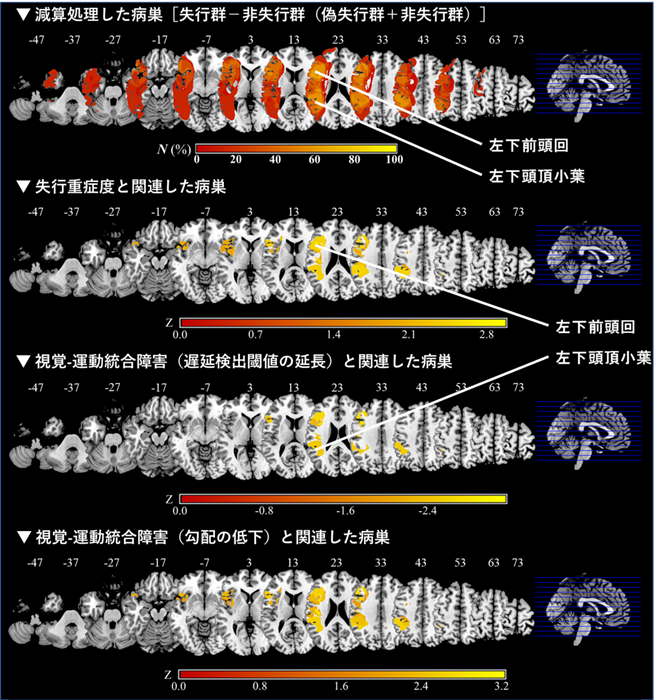

本研究では,さらに病巣減算分析とVLSMを実施することで,失行と感覚-感覚/感覚-運動統合障害に関連する病巣解析を行いました.その結果,失行の発症と感覚-運動統合障害の発生が,左腹側-背側運動ネットワーク上の左下前頭回と左下頭頂小葉の損傷に起因することが示されました(図4).本研究は,左下前頭回と左下頭頂小葉を主領域とした左腹側-背側運動ネットワークの損傷が,運動結果の予測を妨げ,失行と感覚-運動統合障害を導くことを明らかにしました(図5).

図4. 病巣減算分析とVoxel-based lesion symptom mapping(VLSM)の結果

病巣減算分析とVLSMの結果は,失行と視覚-運動統合障害が共通して,左下前頭回と左下頭頂小葉を中心とした左腹側の前頭-頭頂ネットワーク上の病巣によって生じることを示した.

図5. 要約図

左腹側の前頭-頭頂ネットワークの損傷は,運動結果の予測を妨げ,失行と視覚-運動統合障害を引き起こす.

本研究の臨床的意義および今後の展開

本研究は,視覚フィードバック遅延検出課題を使用することにより,定量的かつ客観的に,失行の感覚-感覚/感覚-運動統合機能を調べました.そのことにより,失行は感覚-感覚統合機能には問題がないものの,感覚-運動統合機能に問題を生じていることを明確に示しました.そして左大脳半球の腹側の前頭-頭頂ネットワークの損傷が,失行と感覚-運動統合障害の共通した病巣であることを明らかにしました.本研究結果は,失行の病態解明に貢献するだけでなく,運動結果の予測の形成を促し,感覚-運動統合を促進する介入が,失行の改善に寄与する可能性を強く示唆しました.

しかしながら,失行は様々な形態(模倣障害,ジェスチャー障害,道具使用障害,系列動作障害など)と多様な誤反応(錯行為,保続,拙劣,誤使用,省略など)を有する複雑な症候です.今後,今回明らかにした感覚-運動統合障害と関連する失行の形態・誤反応とは何かについての横断的研究,失行と感覚-運動統合障害の回復に関する縦断的研究,そして運動結果の予測の形成を促し,感覚-運動統合を促進し,失行からの改善に導くニューロリハビリテーション開発研究を力強く推進していく必要があります.

なお本研究は,新学術領域研究『脳内身体表現の変容機構の理解と制御』のサポートを受けて実施されました.

論文情報

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

助教 信迫 悟志(ノブサコ サトシ)

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.nobusako@kio.ac.jp

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

教授/センター長 森岡 周(モリオカ シュウ)

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

姿勢バランスに重要な役割を果たす前庭脊髄路の評価に用いる直流前庭電気刺激の作用と最適刺激強度

PRESS RELEASE 2018.7.9

ヒトは通常生活の中で立ったり,歩いたりしていますが,多くの場合,姿勢バランスを非自覚的にコントロールしています.非自覚的に姿勢バランスをコントロールする機能は,ヒトが豊かな生活を行う上で基盤となる重要な機能です.非自覚的な姿勢バランスのコントロールは感覚系,筋骨格系,神経系などの働きによって行われています.前庭脊髄路は,非自覚的な姿勢コントロールを行う上で重要な役割を果たす神経機構の一つであり,抗重力筋の制御に特に関与しています.リハビリテーションにおいて姿勢バランスのコントロールに障害のあるヒトを対象とすることが多くありますが前庭脊髄路の機能を評価することができれば,姿勢バランスの障害の機序にせまることが可能となり,有効なリハビリテーション介入の発展に寄与することも期待されます.

前庭脊髄路の機能は,直流前庭電気刺激(Galvanic Vestibular Stimulation: GVS)という経皮的な前庭系の刺激を行うことによる抗重力筋であるヒラメ筋のH波(誘発筋電位の一つ.脊髄運動ニューロンプール興奮性の程度を反映)促通の程度を計測することによって評価されてきていました.しかし,GVSは経皮的に前庭系を刺激するためヒラメ筋のH波の促通が前庭系の刺激によるものなのか,皮膚刺激によるものなのか明らかにされてきていませんでした.また,評価時の対象者の負担を考えるとGVSの刺激強度は小さいことが望ましいですが,評価する上で適切な刺激強度についても明らかにされていませんでした.畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターの岡田洋平 准教授らは,塩崎智之 助教(奈良県立医科大学),中村潤二 氏(畿央大学大学院客員研究員,西大和リハビリテーション病院),松木明好 教授(四条畷学園大学)らと共同で,GVSによるヒラメ筋のH跛の促通は,皮膚刺激だけでなく前庭系の刺激によって引き起こされること,GVSの刺激強度は3mA以上とすることが望ましいことを明らかにしました.この研究成果は,Neuroreport誌 (Influence of the intensity of galvanic vestibular stimulation and cutaneous stimulation on the soleus H-reflex in healthy individuals)に掲載されています.

研究概要

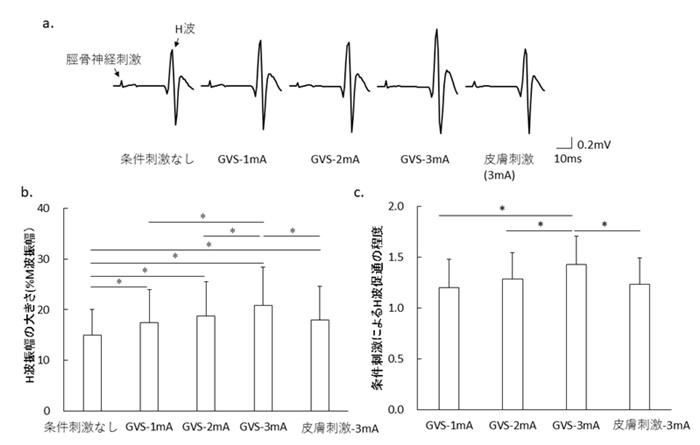

本研究で用いた前庭脊髄路機能評価に用いたGVSは,左右の耳後部(乳様突起)に電極を貼付し,直流電流を通電することによって,経皮的に前庭系を刺激する神経生理学的手法です.H波を下肢において計測する際,下腿後面のヒラメ筋が計測部位となることが多いです.ヒラメ筋H波は,対象者の脛骨神経を刺激することにより,Ia感覚神経線維が脱分極し,活動電位が脊髄に伝わり,運動神経線維に伝達され誘発されます.本研究で用いた前庭脊髄路の機能評価の方法は,H波を誘発する脛骨神経刺激の100ms前に経皮的前庭刺激であるGVSを与えることにより,前庭脊髄路が駆動され,脊髄運動ニューロンプール興奮性が変化するという考えに基づいて,GVSを条件刺激として与えることによるヒラメ筋H波振幅の変化を計測するものであり,先行研究においても利用されています(Kennedy PM, 2000, 2001; Matsugi A, 2017).一方で,手背部(橈骨神経支配領域)などの離れた身体部位を刺激することによっても,ヒラメ筋のH波振幅が増加することが報告されています(Zher EP, 2004).GVSは経皮的に耳後部より前庭系を刺激する方法であるため,GVS後のヒラメ筋H波振幅の変化は,前庭系刺激によるものか皮膚刺激によるものかこれまで明らかでありませんでした.岡田准教授らは,条件刺激としてGVSを与える際と,皮膚刺激を与える際のヒラメ筋H波の振幅の変化の差を比較検証することにより,この点について明らかにすることを着想しました.

また,これまで前庭脊髄路機能評価に用いるGVSの刺激強度は2.5~4mAでしたが,1mA, 2mAのGVSにおいても被験者から痛みや不快感の発生を報告している先行研究(Lenggenhager B, 2008)があります.前庭脊髄路機能評価を行う上で対象者に負担が少なく,評価に適した下限の刺激強度を明らかにすることが望ましいですが,この点についても明らかになっておりませんでした.

岡田准教授らはこれらの点について明らかにするため,1mA, 2mA, 3mAのGVSあるいは3mAの皮膚刺激を与えた際のヒラメ筋H波振幅の変化の差について検証することにより,GVSによるヒラメ筋H波の促通の程度は皮膚刺激による促通の程度よりも大きく,条件刺激としてのGVSの強度については3mAが1mA, 2mAと比較してヒラメ筋H波の促通の程度が大きいことを明らかにしました.今回の研究結果から,GVSによるヒラメ筋H波促通は皮膚刺激のみでなく前庭系刺激によるものでもあること,健常者においては3mA以上の強度のGVSによりH波の促通効果が観察されると結論付けられました.

本研究のポイント

GVS後の下腿後面筋のH波の促通の計測は,GVSによって皮膚のみでなく前庭系も刺激し,前庭脊髄路が活動することによって下腿の抗重力筋であるヒラメ筋の脊髄運動ニューロンプールが促通されること,健常者においては3mA以上のGVSを行うことによってヒラメ筋の脊髄運動ニューロンプール興奮性が安定して認められることの2点を明らかにした.

研究内容

神経疾患,前庭疾患の既往歴のない17名の健常成人が本研究に参加し,全員が本研究に伴う副作用が生じることなく,全ての過程を終了しました.本研究において前庭脊髄路機能に用いたGVSは左右乳様突起に電極を貼付し,直流電流を通電しました.GVSでは陰極下の前庭系が脱分極すると考えられています.前庭脊髄路は同側の抗重力筋の制御に関与していると考えられています.そのため,本研究ではヒラメ筋H波の計測と同側の乳様突起を陰極,対側の乳様突起を陽極として,GVSを行いました.

本研究では各対象者に対して1mA, 2,mA, 3mAのGVS,3mAの皮膚刺激を無作為な順序で条件刺激として与え,条件刺激によるヒラメ筋H波振幅および促通の程度の差について検証しました.条件刺激によるヒラメ筋H波促通の程度は,各条件刺激を与えた際のヒラメ筋H波振幅を,条件刺激を与えない際のヒラメ筋H波振幅で除して算出しました.条件刺激によるヒラメ筋H波の促通の程度が1より大きい値を示す際は,条件刺激によってヒラメ筋H波が促通されたことを示し,0~1の値を示す場合は条件刺激によってヒラメ筋H波が抑制されたことを示します.

結果, 1mA, 2mA, 3mAのGVS,3mAの皮膚刺激のいずれの条件刺激を与えた際にも,条件刺激を与えない際と比較してヒラメ筋H波の振幅の値は大きくなりましたが,3mAのGVSを与えた際は3mAの皮膚刺激を与えた際と比較してヒラメ筋H波の振幅および促通の程度が大きくなりました(図1).この結果は,GVSによるヒラメ筋H波の促通は,皮膚刺激のみでなく前庭系の刺激に伴う変化であることを示しています.もし,GVSにより促通が皮膚刺激によるもののみであるとすれば,3mAの皮膚刺激を与えた際には1mA,2mAのGVSを与えた際より促通されると考えられますが,条件間に差は認められませんでした(図1b, c).この結果は,GVSによるヒラメ筋H波の促通が皮膚刺激によるもののみでないことを支持しています.

先述のように,条件刺激を与えた際にいずれの条件においても条件刺激を与えない際と比較してヒラメ筋H波の振幅の値は大きくなりました.しかし,条件刺激によるヒラメ筋H波の促通の程度につい

ては,3mAのGVSにおいてのみ他の条件との間に差が認められました(図1c).この結果は,前庭脊髄路機能評価としてGVS後のヒラメ筋H波促通の程度を評価する際には,3mA以上の刺激強度が適していることを示しています.

図1. 条件刺激の各条件におけるヒラメ筋H波の代表波形(a)と平均振幅(b)の差

a. 3mAのGVSを条件刺激として与えた際,条件刺激を与えない場合と比較してヒラメ筋のH跛振幅が顕著に大きい.

b. いずれの条件刺激を与えた際も条件刺激を与えない際と比較して,ヒラメ筋H波が大きくなった.3mAのGVSを条件刺激として与えた際,他の刺激条件と比較してヒラメ筋H波振幅が大きかった.1mA GVSと2mA GVSの間には条件刺激後のヒラメ筋H波振幅に差はなかった.

c. 3mAのGVSを与えた際,1mA, 2,mAのGVS,3mAの皮膚刺激と比較して,ヒラメ筋H波促通の程度が大きかった.

GVS: 直流前庭電気刺激(Galvanic Vestibular Stimulation)

*p<0.05(one-way repeated measures ANOVA, post hoc test)

本研究の臨床的意義および今後の展開

本研究結果は,直流前庭電気刺激による下腿後面筋のH波の促通は皮膚刺激によるものだけでなく,前庭刺激に伴う前庭脊髄路の活動を反映したものであること,直流前庭電気刺激は3mA以上で行うことが望ましいことの二点を示唆するものでした.本研究結果は,直流前庭電気刺激後の下腿後面筋のH波促通の計測は,前庭脊髄路機能を反映することを支持するものであり,評価の妥当性を明らかにした初めての研究です.本研結果は,今後症例と健常者の結果を比較する際に重要な基本的な知見となると考えられます.今後は,今回妥当性が確認された評価方法を脳卒中やパーキンソン病,前庭疾患の方など姿勢バランスに異常を認める症例に適用し,検証していく予定です..

関連する先行研究

論文情報

Okada Y, Shiozaki T, Nakamura J, Azumi Y, Inazato M, Ono M, Kondo H, Sugitani M, Matsugi A.

Neuroreport. 2018 Jun 30. doi: 10.1097/WNR.0000000000001086.

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

畿央大学大学院健康科学研究科

畿央大学健康科学部理学療法学科

准教授 岡田 洋平(オカダ ヨウヘイ)

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

E-mail: y.okada@kio.ac.jp

子どもにおける手運動機能は,視覚と運動を統合する能力の強力な予測因子である

PRESS RELEASE 2018.6.13

ヒトの運動発達,運動学習を支える脳内システムの一つに,教師あり学習があります.教師あり学習とは,フィードフォワード(運動)情報とフィードバック(感覚)情報を比較し,誤差信号を教師信号として,迅速な運動の修正を可能にします.反復練習により,運動が徐々に上達していく背景には,この教師あり学習が関与しています.

一方で,この教師あり学習の基本形である運動と感覚を比較し統合する能力は,子ども時代に年齢増加に伴って発達変化することが分かっています.すなわち,乳児期⇒幼児期⇒学童期⇒青年期と成長(年齢が増加)するにつれ,感覚-運動統合能力は向上します.しかしながら,子どもが有する運動機能と感覚-運動統合能力との関係は,よく分かっておらず,子どもが有する運動機能が感覚-運動統合能力の予測因子となるか否かは明確になっていませんでした.畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターの信迫悟志 助教と森岡周 教授らは,嶋田総太郎 教授(明治大学),中井昭夫 教授(武庫川女子大学)らと共同で,子どもが有する手運動機能は,年齢に関わらず,運動情報と視覚情報を統合する(視覚-運動統合)能力の強力な予測因子であることを明らかにしました.この研究成果は,Frontiers in Psychology誌 (Manual Dexterity Is a Strong Predictor of Visuo-Motor Temporal Integration in Children)に掲載されています.

研究概要

視覚情報と運動情報を時間的に統合する能力(視覚-運動時間的統合能力)とは,自己の運動とその視覚フィードバックが同期しているか否かを認識する能力です.そして,この視覚-運動時間的統合能力は,小児期に年齢増加に伴い,発達変化することが分かっています.具体的には,生後1-5カ月の乳児では,自己運動とその視覚フィードバックとの間に3秒もの誤差を与えても認識できませんが,生後6-11カ月の乳児では2秒もの誤差であれば認識できることが示されています.さらに5歳児では約250ミリ秒の誤差が,8歳児では約110ミリ秒の誤差が,そして成人前には約60ミリ秒の誤差が認識できるとされています(誤差時間については,実験方法によって異なります).このように,年齢は視覚-運動時間的統合能力の予測因子であることが分かっていました.

一方で,この視覚-運動時間的統合能力は,運動機能とも深い関係があることが予想されますが,視覚-運動時間的統合能力と子どもが有する運動機能との関係性は明らかになっていませんでした.

そこで信迫助教らの研究グループは,4歳児から15歳児までの手運動機能と視覚-運動時間的統合能力を調査しました.その結果,先行研究と同様に,視覚-運動時間的統合能力は年齢増加に伴って向上することが示されましたが,同時に,手運動機能の向上に伴って視覚-運動時間的統合能力が向上することも示されました.結論として,子どもにおける手運動機能は,年齢に関わらず,視覚-運動時間的統合能力の有意な予測因子であることが示されました.

本研究のポイント

■ 子どもが有する手運動機能(手運動の器用さ)は,年齢とは関係なく,子どもが有する視覚-運動時間的統合能力の強力な予測因子であること,すなわち子どもにおける手運動機能と視覚-運動時間的統合能力との間には,直接的な関係(ダイレクト-リンク)があることを明らかにした.

研究内容

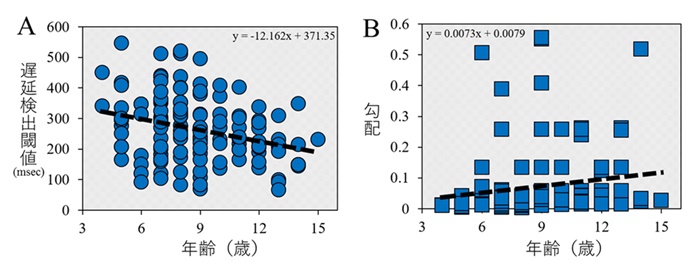

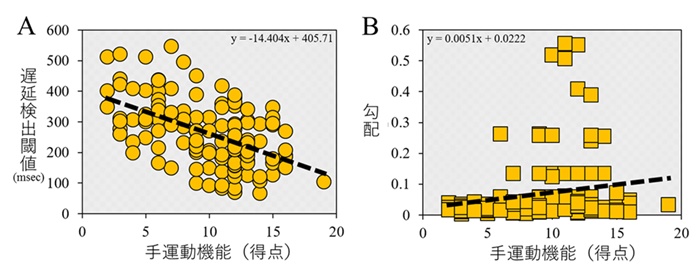

本研究には,医療的状態,発達障害,知的障害の診断を持たない4歳から15歳までの139児が参加しました.そのうち,132児が実験課題を完了しました.手運動機能の測定には,共同研究者の中井昭夫教授(武庫川女子大学)が日本での標準化研究を実施している国際標準評価バッテリーが使用されました.このバッテリーで測定された得点が高いほど,手運動機能が高いことを表します.視覚-運動時間的統合能力の測定には,共同研究者の嶋田総太郎教授(明治大学)が開発した映像遅延検出課題が使用され,この課題で抽出される遅延検出閾値と遅延検出確率曲線の勾配が,視覚-運動時間的統合能力を反映する指標となりました.遅延検出閾値の短縮と勾配の増加は,視覚-運動時間的統合能力が高いことを表します.

図1:年齢と視覚-運動時間的統合能力との関係

A:年齢と遅延検出閾値の関係.年齢が増加するほど,遅延検出閾値は短縮した.

B:年齢と勾配との関係.年齢が増加するほど,勾配は増加した.

図2:手運動機能と視覚-運動時間的統合能力との関係

A:手運動機能と遅延検出閾値の関係.手運動機能が向上するほど,遅延検出閾値は短縮した.

B:手運動機能と勾配との関係.手運動機能が向上するほど,勾配は増加した.

結果,年齢の増加に伴って,遅延検出閾値は短縮し,勾配は増加しました(図1-A・B).このことは,年齢の増加に伴って,視覚-運動時間的統合能力が向上することを意味しました.一方で,手運動機能の向上に伴って,遅延検出閾値は短縮し,勾配は増加しました(図2-A・B).このことは,手運動機能の向上に伴って,視覚-運動時間的統合能力が向上することを意味しました.

しかしながらこの段階では,(本研究で使用した国際標準評価バッテリーは年齢調整テストであるが,)偶然に高年齢児ほど手運動機能が高かったために,年齢だけでなく,手運動機能と視覚-運動時間的統合能力との間にも相関関係が認められた可能性がありました.

そこで,階層的重回帰分析によって,年齢と手運動機能の交互作用を検討しました.その結果,年齢と手運動機能との間には交互作用はありませんでした.したがって,子どもが有する手運動機能(手の器用さ)は,年齢とは独立して,視覚-運動時間的統合能力の強力な予測因子であることが示されました.

本研究の臨床的意義および今後の展開

本研究結果は,子どもが有する手運動機能は,年齢と同様に,子どもの視覚-運動時間的統合能力の重要な予測因子であることを示しました.

本研究結果と先行研究(Nobusako et al., Front. Neurol. 2018)は,一貫して,運動の器用さと視覚-運動統合との間には重要な関連性があることを示し,子どもの運動の不器用さの改善のために,視覚-運動統合を促進・向上するリハビリテーション技術の必要性を強調しました.

関連論文

Nobusako S, Sakai A, Tsujimoto T, Shuto T, Nishi Y

, Asano D, Furukawa E, Zama T, Osumi M, Shimada S, Morioka S, Nakai A.

Front Neurol. 2018 Mar 5;9:114.

論文情報

Nobusako S, Sakai A, Tsujimoto T, Shuto T, Nishi Y, Asano D, Furukawa E, Zama T, Osumi M, Shimada S, Morioka S, Nakai A.

Manual Dexterity Is a Strong Predictor of Visuo-Motor Temporal Integration in Children.

Front Psychol. 2018 June 12. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00948

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

畿央大学大学院健康科学研究科

助教 信迫 悟志(ノブサコ サトシ)

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.nobusako@kio.ac.jp

痛みがあると運動の切り替えに時間がかかる

PRESS RELEASE 2018.5.8

術後痛を慢性化させる要因は痛みの強度だけでなく,心理的要因が大きく関与していることは周知のこととなってきています.その中でも,“運動恐怖(=患肢を動かすことへの恐怖心)”は,日常生活動作の悪化や運動障害に起因し,慢性疼痛発症の危険因子とされています.畿央大学大学院健康科学研究科の今井亮太 客員講師らは,橈骨遠位端骨折後患者を対象に,ビデオカメラで記録した手指タッピング動作(母指と示指の反復開閉運動)を解析するによって,運動恐怖を運動学的に定量化することを試みました.その結果,運動への恐怖心が強い症例ほど,運動方向を切り替える時間が長くかかっていることを明らかにし,このような運動学的異常を「運動の躊躇」と定義しました.この研究成果から術後患者が示す恐怖を客観的にセラピストが把握できる可能性が考えられます.この論文は,Hand surgery & Rehabilitation誌(Relationship between pain and hesitation during movement initiation after distal radius fracture surgery: A preliminary study)に掲載されています.

研究概要

整形外科疾患術後患者の主とする問題は痛みであることが多く,その術後痛の遷延化は日常生活動作(ADL;Activity Daily of Life)を制限します.術後遷延痛の発生率は約50%といわれており,その中でも約10%が重度な痛みを有すると報告されています.つまり,多くの術後患者が痛みの慢性化を発症する可能性を秘めています.そのため,術後急性期では,炎症症状に伴う痛みを遷延化させず,慢性疼痛の発症を予防することが求められます.また,慢性化させる要因は痛みの強さだけでなく,痛みに対する心理的要因が大きく関与しています.中でも,“運動恐怖”(=患肢を動かすことへの恐怖心)は,患肢の不動化に続くADL障害の悪化,さらなる術後遷延痛をもたらすと考えられます.

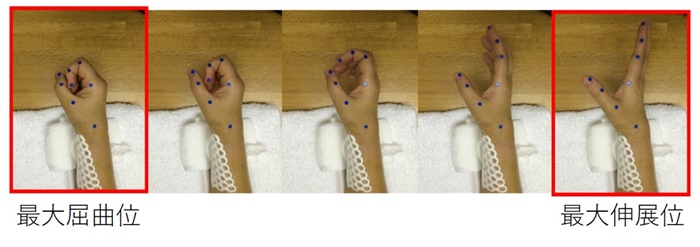

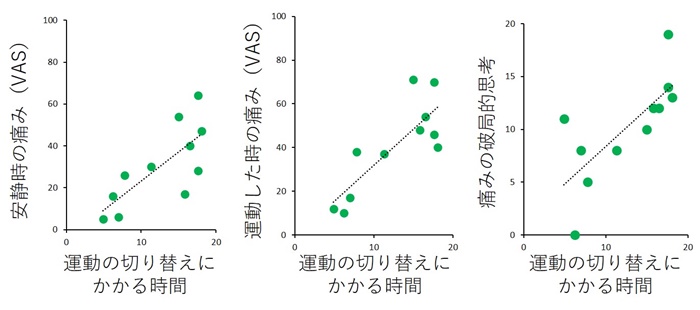

そこで,本研究では術後患者が示す心理的要因の運動恐怖を客観的に定量化が可能かどうか試みました.橈骨遠位端骨折術後患者が示す手指の屈伸運動をビデオカメラで撮影し,記録された映像を1枚1枚のフレームに切り分け,速度が0になる時点(最大伸展位・最大屈曲位)のフレーム数を測定しました(Firure.1).その結果,つまり運動を切り替える時間が痛みの緩和とともに短縮していく様子が観察されました.また,術後5日目から痛みや心理面と有意な相関関係が認められました.我々は,この運動を切り替える際に時間がかかっています現象を「運動の躊躇」と定義しました.

本研究のポイント

■ 術後急性期での“運動恐怖”を,動画解析により定量化し,“運動の躊躇”を定義しました.

研究内容

橈骨遠位端骨折術後患者の痛み強度の評価(安静時痛,運動時痛),心理的評価,関節可動域と手指のタッピング運動との関係性を調査しました.評価期間は術後1日目,3日目,5日目,7日目,2週間後,3週間後,1ヵ月後まで継続的に実施しました.タッピング運動の評価方法は,橈骨遠位端骨折術後患者が示す手指の屈伸運動をビデオカメラで撮影し,記録された映像を1枚1枚のフレームに切り分け,速度が0になる時点(最大伸展位・最大屈曲位)のフレーム数を測定しました(=運動を切り替える際にかかる時間)(図1).結果,痛み強度や心理面はフレーム数と術後1日目,3日目と有意な相関関係が示されませんでした.しかし,術後5日目から有意な相関関係が認められました(図2).

図1:手指タッピング動作の映像

手指の屈伸運動をビデオカメラで撮影し,映像をフレームに切り分け,速度が0になる時点(最大伸展位・最大屈曲位)のフレーム数を測定した.

図2:術後5日目の痛みとフレーム数との相関関係

本研究の意義および今後の展開

本研究結果から,臨床で簡便に実施可能なタッピング運動から客観的に痛みや痛みの心理面を評価できる可能性を示すことができました.痛みや心理面の紙面評価も重要ですが,紙面評価は主観的でありバイアスが大きく影響します.そのため臨床上,患者示す運動から客観的に定量化し評価することが重要であると考えます.今後は術後急性期から恐怖を著明に示す患者に対する介入研究を実施していく予定です.

論文情報

Imai R, Osumi M, Ishigaki T, Morioka S.

Hand Surg Rehabil. 2018

問い合わせ先

畿央大学大学院健康科学研究科

客員講師 今井 亮太(イマイ リョウタ)

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

E-mail: ryo7891@gmail.com

視覚と運動を時間的に統合することの困難さは,子どもにおける手先の器用さに影響する

PRESS RELEASE 2018.3.6

ヒトが初めてする運動は,常に感覚フィードバックに頼らざるを得ず,拙劣でぎこちないものです.しかしながら,何度も経験することで,巧妙かつスムーズになってきます.このようなヒトの適応的な運動学習を可能にする脳内システムは,内部モデルと呼ばれています.内部モデルは運動結果の予測と実際の感覚フィードバックを比較し,誤差信号を教師信号として,迅速な運動の修正を可能にします.したがって,運動と感覚を比較し統合する機能は,運動発達・運動学習において極めて重要と考えられています.一方で,運動学習においては,他者の運動を観察し模倣する能力も重要とされており,この運動観察と模倣の神経基盤として,ミラーニューロンシステムが知られています.このミラーニューロンシステムは,他者の運動をモデリングすることによって運動学習や新しい運動スキルの獲得に貢献しているとされています.畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターの信迫悟志特任助教と森岡周教授らは,明治大学理工学部の嶋田総太郎教授,兵庫県立リハビリテーション中央病院の中井昭夫医師らと共同で,運動の不器用さを有する子どもが,視覚と運動を時間的に統合することに困難を有しており,その視覚-運動時間的統合困難が子どもの運動の不器用さの重要な予測因子となることを明らかにしました.これは,発達性協調運動障害に対する新たなニューロリハビリテーション技術開発に向けた基礎的知見になるものと期待されます.この研究成果は,Frontiers in Neurology誌 (Deficits in visuo-motor temporal integration impacts manual dexterity in probable developmental coordination disorder)に掲載されています.

研究概要

発達性協調運動障害(Developmental Coordination Disorder: DCD)は,箸やはさみを使用したり,字を書いたり,蝶結びをしたり,あるいは自転車に乗ったり,スポーツに参加するなどの運動技能において,年齢から期待されるレベルよりも顕著に運動の不器用さが現れる発達障害の一類型です.

DCDの神経学的メカニズムとして,内部モデル障害やミラーニューロンシステム障害などが示唆されています.しかしながら,内部モデルの主要な働きである運動結果の予測信号と結果のフィードバック信号を比較し,次の運動指令を修正するための教師信号を生成する機能,すなわち視覚-運動統合のための脳の時間窓が,DCDにおいて定型発達(Typical Development: TD)と異なっているか否かは明らかになっていませんでした.またミラーニューロンシステムは,意図的な模倣ではなく,自動的な模倣機能を担うとされていますが,この自動模倣機能が,DCDにおいてTDと異なっているか否かは明らかになっていませんでした.

さらにDCDは,自閉症スペクトラム障害(ASD)や注意欠陥多動性障害(ADHD)と頻繁に併存することや抑うつを呈しやすいことも明らかになっています.

信迫特任助教らのグループは,DCDのリスクを有する児(probable DCD: pDCD)とTD児との間で,視覚-運動時間的統合機能,自動模倣機能,およびASD・ADHD・抑うつ傾向が異なるか否かについて調べ,さらに運動の不器用さに繋がる因子について調査しました.その結果,pDCD児には視覚-運動時間的統合機能および自動模倣機能の低下があることが示されました.またpDCD児は,ASD・ADHD・抑うつ傾向が高いことも示されました.結論として,視覚-運動時間的統合機能の低下が,子どもの手先の不器用さの重要な予測因子であることが示されました.

本研究のポイント

■ DCDのリスクを有する児には,運動と視覚フィードバックを時間的に統合する機能および自動模倣機能に低下があることを明らかにした.視覚-運動時間的統合機能の低下は,運動の不器用さの重要な予測因子であることを明らかにした.

研究内容

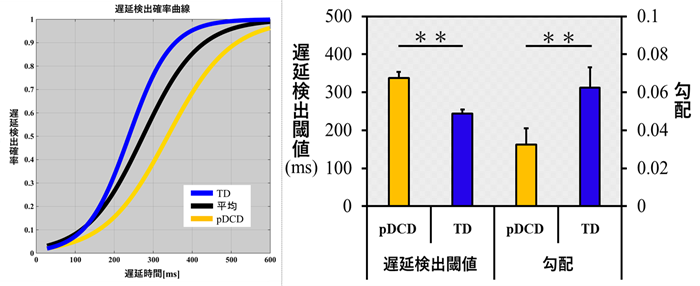

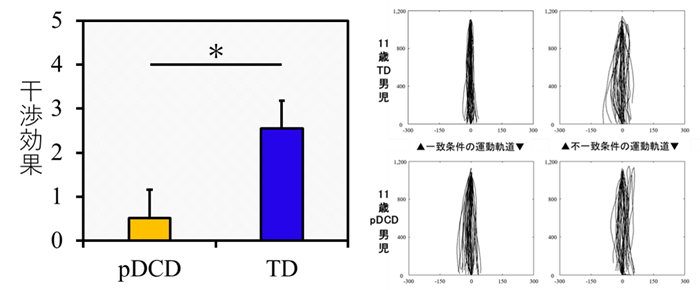

本研究には,DCDのリスクを有する児(probable DCD: pDCD)29名とTD児42名が参加しました.群分けには,共同研究者の中井昭夫医師(兵庫県立リハビリテーション中央病院)が日本での標準化研究を実施しているDCDの国際標準評価バッテリーが使用されました.測定内容は,視覚-運動時間的統合機能,自動模倣機能,ASD傾向,ADHD傾向,抑うつ傾向でした.視覚-運動時間的統合機能の測定には,共同研究者の嶋田総太郎教授(明治大学理工学部)が開発した視覚フィードバック遅延検出課題が使用され,この課題で抽出される遅延検出閾値と遅延検出確率曲線の勾配が視覚-運動時間的統合機能を反映する指標となりました.遅延検出閾値の短縮と勾配の増加は,視覚-運動時間的統合機能が高いことを表します.自動模倣機能の測定には,運動観察干渉課題が使用され,この課題で抽出される干渉効果が自動模倣機能を反映する指標となりました.干渉効果の増加は,自動模倣機能が高いことを表します.その他,ASD傾向はSCQ,ADHD傾向はADHD-RS,抑うつ傾向はDSRS-Cを使用して測定されました.

図1:視覚フィードバック遅延検出課題の結果

左図は,pDCD群とTD群の遅延検出確率曲線を示す.曲線が左方に偏り,曲線の傾きが急であるほど,遅延検出が優れていることを表す.

右図は,統計学的な比較結果.pDCD群は,TD群と比較して,遅延検出閾値が延長し,勾配が低下していた.

図2:運動観察干渉課題の結果

左図は,pDCD群とTD群の干渉効果の比較結果を示す.pDCD群の干渉効果は,TD群と比較して,低下していた.

右図は,代表例を示す.上は,TD群の11歳男児の運動軌道.下はpDCD群の11歳男児の運動軌道.

結果,pDCD群は,TD群と比較して,遅延検出閾値が延長し,勾配は低下しました(図1).このことは,pDCD群が,視覚-運動時間的統合機能の低下を有することを意味しました.またpDCD群は,TD群と比較して,干渉効果が低下しました(図2).このことは,pDCD群が,自動模倣機能の低下をも有することを意味しました.手先の器用さは,視覚-運動時間的統合機能,ASD傾向,ADHD傾向と相関関係にありました.続く統計学的検討の結果,視覚-運動時間的統合機能とASD傾向は,手先の器用さの予測因子である

ことが示されました.結論として,視覚-運動時間的統合の困難は,子どもの手先の不器用さを予測する最大の因子であることが示されました.

本研究の意義および今後の展開

本研究結果は,視覚-運動時間的統合機能は,DCDの神経学的メカニズムを調査する将来の脳イメージング研究において,DCDの心理物理マーカーとして役立つことを示唆しました.

またDCDに対する介入として,視覚-運動時間的統合を改善することが有効である可能性を示唆し,視覚-運動時間的統合を促進する新しいニューロリハビリテーション技術の開発の必要性を示しました.

論文情報

Satoshi Nobusako, Ayami Sakai, Taeko Tsujimoto, Takashi Shuto, Yuki Nishi, Daiki Asano, Emi Furukawa, Takuro Zama, Michihiro Osumi, Sotaro Shimada, Shu Morioka, Akio Nakai.

Frontiers in Neurology. 2018.

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

畿央大学大学院健康科学研究科

特任助教 信迫 悟志(ノブサコ サトシ)

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.nobusako@kio.ac.jp

身体に軽く触れることで示される無意識的な二者間姿勢協調と社会的関係性との関係

PRESS RELEASE 2017.11.23

日常生活やリハビリテーション場面において,身体接触を介して二者の姿勢や運動が影響し合うこと(例えば,手を繋いで歩く,動作介助など)があります.実際,立位姿勢でお互いに軽い身体接触を行うと,両者の姿勢の揺らぎが無意識的に類似することが知られています.畿央大学大学院健康科学研究科の石垣智也らは,この揺らぎの類似性と二者間の社会心理学的な関係性(親密度)が関係することを明らかとしました.これは,身体接触による触覚情報を用いたヒトとヒトの姿勢運動制御の相互作用を理解する基礎的知見になるものと期待されます.この研究成果は,Frontiers in Psychology誌(Association between Unintentional Interpersonal Postural Coordination Produced by Interpersonal Light Touch and the Intensity of Social Relationship)に掲載されています.

研究概要

手を繋いで歩く,ペアでのダンス,そして介護やリハビリテーション場面における動作介助など,身体接触を介して二者の姿勢や運動が影響し合うことがあります.この際,身体接触から加えられる情報は,接触による力学的要因と感覚的要因に分けられます.加えられる力による姿勢や運動への影響は明らかなことですが,本研究では,後者の感覚的要因,つまり身体接触により生じる触覚情報の影響に着目しています.

ヒトの安静立位は一見すると安定しており,運動は生じていないようにみえますが,実際には狭い範囲で常に姿勢は揺ぎながら安定しています.この際,二者が互いに軽い身体接触を行うと,両者の姿勢の揺らぎが無意識的に類似すること(二者間姿勢協調)が知られています.これは,姿勢を制御するために用いている感覚情報に,パートナーの姿勢の揺らぎを反映した触覚情報が取り入れられるために生じると考えられています.一方,社会心理学的な知見によると,運動の二者間協調(模倣や身体同調などとも呼ばれています)は両者の社会心理学的な関係の良さを反映するとともに,良好な関係を形成する“社会的接着剤”として機能していることが知られています.しかし,これまでの研究では,立位姿勢の揺らぎという複雑で無意識的な運動の二者間協調に対して,社会的な関係の良さが影響しているかは明らかになっていませんでした.そこで研究グループは,身体接触による触覚情報から生じる無意識的な二者間姿勢協調と,相互作用する二者の社会的関係性との関係を検討しました.

実験では,既存の社会的関係(知人,友人または親友)にある同性ペアを対象に,それぞれパートナーへの関係性(親密度)を評価しました.その後,閉眼安静立位姿勢にて身体接触を行わない条件(非接触条件)と,接触による力学的影響を最小化するライトタッチという方法(約102g未満の接触力)で軽い身体接触を行う条件(接触条件)の姿勢の揺らぎを二者同時測定し,姿勢の揺らぎの類似性とペアの親密度との関係を分析しました.結果,対象者の自覚なしに接触条件では非接触条件に比べて高い揺らぎの類似性を認め,接触条件で無意識的な二者間姿勢協調を生じていることが確認されました.さらに,この姿勢協調の程度とペアの親密度との関係を分析したところ,左右方向(パートナーが立っている側)における姿勢協調の程度と親密度においては正の関係(親密度が高いほど姿勢の揺らぎが類似する)を示したのに対し,前後方向では負の関係(親密度が低いほど姿勢の揺らぎが類似する)を示しました. つまり,身体接触による触覚情報から生じる無意識的な二者間姿勢協調は,相互作用する二者の社会的な関係性(親密度)と関係していることが明らかとなりました.

本研究のポイント

■ 軽く身体に触れることで示される無意識的な姿勢の揺らぎの類似性は,相互作用する二者の親密度と関係することを明らかにしました.

研究内容

本研究では,身体接触による触覚情報から生じる無意識的な二者間姿勢協調と,相互作用する二者の社会的な関係性との関係を検討しました.実験は,既存の社会的関係(知人,友人または親友)にある同性ペアを対象に行い,はじめに,それぞれ別室でパートナーとの関係性を問う複数の心理アンケート行い,その結果をもとにパートナーへの親密度を評価しました.その後,安静立位姿勢にて軽い身体接触を行う条件(非接触条件)と,接触による力学的影響を最小化するライトタッチという方法(約102g未満の接触力)で軽い身体接触を行う条件(接触条件)(図1)の姿勢の揺らぎを二者同時測定し,測定後に「相手と自分の姿勢の揺らぎが似ていると感じたか」という問いに対する内省を得ました.

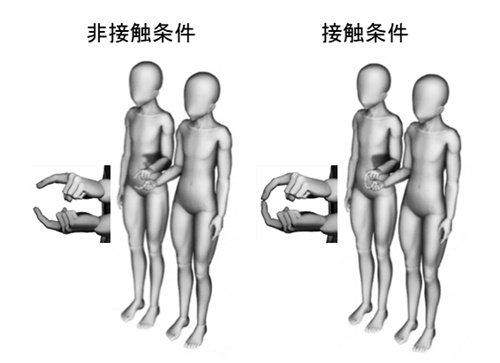

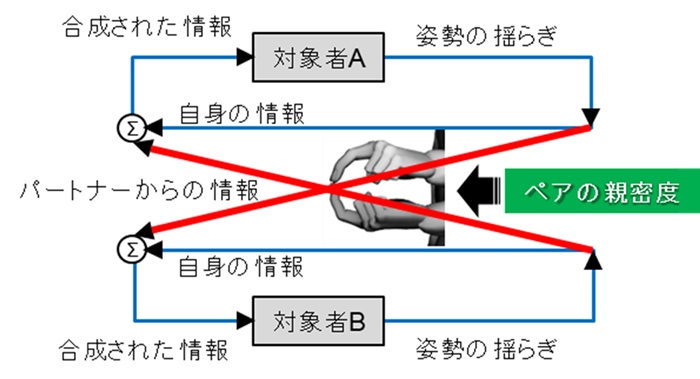

図1:実験条件

安静閉眼立位でパートナーの側方に位置し,示指でパートナーの示指に軽く接触を行います.

※軽く接触する程度はライトタッチ(約102g未満の接触力)の設定で行われています.

結果,対象者の自覚なしに接触条件では非接触条件に比べて高い揺らぎの類似性を認め(図2),接触条件で無意識的な二者間姿勢協調を生じていることが確認されました.

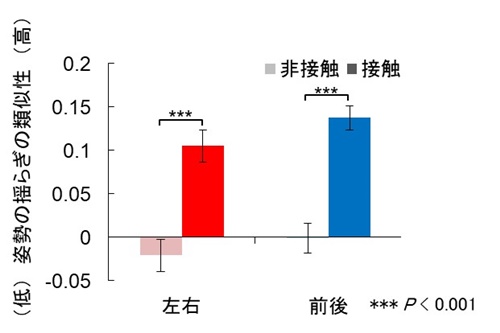

図2:姿勢の揺らぎの類似性

左右方向・前後方向の揺らぎともに,接触条件では非接触条件に比べて高い揺らぎの類似性を認めています.

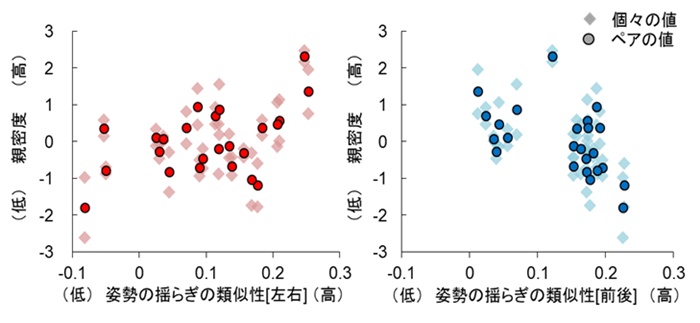

さらに,この二者間姿勢協調の程度とペアの親密度との関係を,階層線形モデリングという個人とペアのデータ構造を扱う統計手法で分析したところ,左右方向(パートナーが立っている側)における姿勢協調の程度とペアの親密度は正の関係(両者が親密と感じているほど強く協調する)を示し,前後方向では負の関係(両者が親密と感じているほど協調は弱い)を示しました(図3)(図4).

図3:接触条件における二者間姿勢協調と親密度との関係

ダイヤが個々の値,丸がペアでの値を示します.いずれの値も左右方向における二者間姿勢協調の程度と親密度において正の関係を示しており,前後方向では負の関係が示されていることを確認できます.

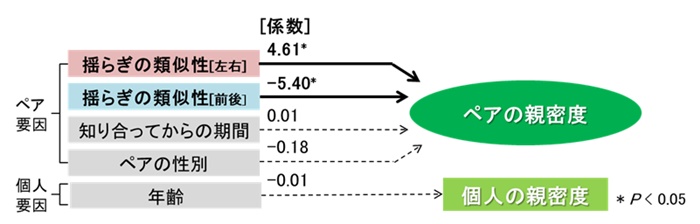

図4:階層線形モデリングの結果

左右・前後ともに接触条件の揺らぎの類似性が,それぞれペアの親密度に対して正の関係,負の関係を示す要因であることを示しています.

この研究結果に対して研究グループは,良好な親密度は,姿勢制御のために用いられる感覚情報として,パートナーの揺らぎを反映した触覚情報を自身の揺らぎの情報よりも優先的に取り入れるように作用するため,二者間姿勢協調と親密度に関係が示されたと考察しています(図5).また,揺らぎの方向で関係が異なったことについては,側方に二者が近接して位置された立位条件で実験が行われており,左右方向において強くパーソナルスペースに侵入する設定になっていたことが要因ではないかと考察しています.

図5:本研究結果のモデル図

ペアの親密度がお互いのパートナーからの情報を取り込む程度を調整することを示しており,ペアの親密度が良好であれば合成された情報の多くに,パートナーの姿勢の揺らぎを反映した情報(自身の情報は相対的に減少)が含まれることを意味しています.

本研究の意義および今後の展開

本研究成果は,触覚情報を用いたヒトとヒトの姿勢運動制御の相互作用を理解する基礎的知見のひとつになるものと期待されます.また,この基礎的知見は,介護者やリハビリテーション専門家がバランス能力の低下した対象者の身体に触れ,姿勢や動作を介助することの社会心理学的意義の解釈を示唆しているものとも言えます.本研究により,二者間姿勢協調における社会心理学的側面の一部が明らかとなりましたが,運動学的側面や神経科学的側面の理解は未だ明らかになっていない点が多く,この点に対する更なる基礎研究が望まれます.さらに,今後はこのような二者間協調の視点をもって,療法士と患者などを対象とした臨床場面における研究展開も望まれます.

論文情報

Ishigaki T, Imai R, Morioka S.

Frontiers in Psychology. 2017

問い合わせ先

畿央大学大学院健康科学研究科

博士後期課程 石垣 智也(イシガキ トモヤ)

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

E-mail: p0611006@gmail.com

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

センター長 森岡周(モリオカ シュウ)

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

腱振動刺激による運動錯覚の鎮痛メカニズム

PRESS RELEASE 2017.10.17

畿央大学大学院健康科学研究科博士後期課程の今井亮太らは,橈骨遠位端骨折術後患者に腱振動刺激による運動錯覚を惹起させることで痛みの軽減と運動機能の改善が認められたことを確認してきました(Imai, 2016; 2017).本研究は,この振動刺激による運動錯覚の鎮痛効果に関与する神経活動(脳波研究)を調査したものであり,感覚運動関連領域の興奮と鎮痛との間の関係性を確認したものです.この研究成果は,NeuroReport誌(Effects of illusory kinesthesia by tendon vibratory stimulation on the post-operative neural activities of distal radius fracture patients)に掲載されています.

研究概要

2016,2017年に今井らは,橈骨遠位端骨折術後患者に対して腱振動刺激による運動錯覚を惹起させることで,痛みの感覚的側面や情動的側面の改善だけではなく,運動機能にも改善が認められたことを報告してます.運動錯覚時には実際に運動するときと同様の脳活動が得られることと,鎮痛には運動関連領域の活動が関与していることが明らかにされていました.しかしながら,この運動錯覚時に認められる感覚運動関連領域の活動が鎮痛効果に関与するかどうかは不明瞭なままでした.そこで本研究では,橈骨遠位端骨折術後患者に対して腱振動刺激による運動錯覚を惹起させ,脳波を用いて運動錯覚中の感覚運動関連領域と痛みとの関連性を調査しました.その結果,すべての患者が運動錯覚を惹起したわけではありませんでしたが,運動錯覚を惹起した群(9名中6名)は,運動時や運動錯覚時に認められる脳活動が感覚運動関連領域に認められました.つまり,痛みが強く運動が困難な術後患者でも,運動錯覚を惹起していることが脳活動の側面から示されました.そして,感覚運動関連領域の活動の程度と痛みの変化量(術後7日目 – 術後1日目)に有意な負の相関関係(脳活動が高いほど痛みの減少量が大きい)が認められました.これらのことから,術後早期から運動錯覚が惹起可能であり,かつ振動刺激によって感覚運動関連領域が強く興奮する患者においては,痛みに対する介入効果が大きいことを示しました.

本研究のポイント

■ 術後翌日から腱振動刺激による運動錯覚を惹起させることで,感覚運動関連領域の神経活動が認められた .

■ 感覚運動関連領域の活動の程度が鎮痛の効果量に関係している.

研究内容

橈骨遠位端骨折術後から腱に振動刺激を与えながら(図1),その時の脳活動を脳波計で測定しました.

そして,運動錯覚が惹起した群と惹起しなかった群の脳活動と痛みを比較しました.

図1:腱振動刺激による運動錯覚の課題状況

脳波解析の結果,運動錯覚を惹起した群では感覚運動関連領域の活動が認められましたが,運動錯覚を惹起しなかった群では認められませんでした(図2).

図2:腱振動刺激時に認められた脳活動(*青色の方が活動の強いことを意味する)

a:運動錯覚を惹起した群.b:運動錯覚を惹起しなかった群

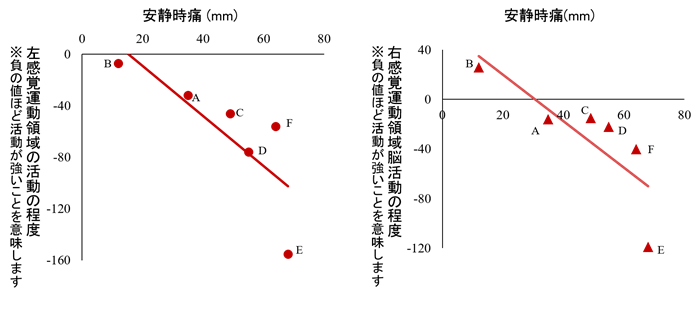

安静時痛の変化量と感覚運動関連領域の活動に有意な負の相関関係が認められました(図3).

つまり,感覚運動関連領域の活動が大きいほど,鎮痛の効果量も大きいことが示されました.

図3:左感覚運動領域と右感覚運動領域の活動と安静時痛の変化量

今後の展開

痛みが抑制されたメカニズムが明確になっていないため,今後は神経生理学メカニズムの詳細を明らかにしていきます.

関連する先行研究

Imai R, Osumi M, Morioka S. Influence of illusory kinesthesia by vibratory tendon stimulation on acute pain after surgery for distal radius fractures: A quasi-randomized controlled study. Clin Rehabil. 2016; 30: 594-603.

Imai R, Osumi M, Ishigaki T, Morioka S. Effect of illusory kinesthesia on hand function in patients with distal radius fractures: a quasi-randomized controlled study. Clin Rehabil. 2017.31:696-701

論文情報

Imai R, Osumi M, Ishigaki T, Kodama T, Shimada S, Morioka S.

Neuroreport. 2017 Oct 11.

問い合わせ先

畿央大学大学院健康科学研究科

博士後期課程 今井亮太(イマイ リョウタ)

E-mail: ryo7891@gmail.com

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

センター長 森岡 周(モリオカ シュウ)

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

運動‐知覚の不協和が主観的知覚と筋活動に及ぼす影響

PRESS RELEASE 2017.9.26

脳卒中後に運動麻痺が生じると“自分の手が思い通りに動かない”,いわゆる運動の意図と実際の感覚フィードバックが解離した状態になります.このことは「運動‐知覚の不協和 (Sensorimotor incongruence)」と呼ばれており,さまざまな問題を引き起こす要因として考えられてきました.畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターの森岡周教授と大住倫弘特任助教らは,明治大学理工学部の嶋田総太郎教授らと共同で,仮想的に“自分の手が思い通りに動かない”という実験環境を用いて,運動‐知覚の不協和が身体の違和感だけでなく,実際の運動をも変容させてしまうことを実験的に明らかにしました.この研究成果はHuman Movement Science誌(Sensorimotor incongruence alters limb perception and movement)に掲載されています.

研究概要

脳卒中によって生じる運動麻痺によって“自分の手が思い通りに動かない”という訴えは臨床現場で非常に多く聴かれます.これは「動かそう」という意図に反して,「実際には動かない」という感覚フィードバックに直面した結果としての訴えであり,「運動‐知覚の不協和」と呼ばれたりします.畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターの森岡周教授と大住倫弘特任助教らは,明治大学理工学部の嶋田総太郎教授らと共同で,映像遅延システムを用いて仮想的な運動‐知覚の不協和を起こすことによって “手が自分のもののように感じない” “手が重だるくなってきた”という主観的な異常感覚を惹起させるだけでなく,実際の筋活動量も減少させてしまうことを明らかにしました.この研究成果は,運動‐知覚の不協和そのものが運動単位の動員を妨げることを明らかにしたとともに,運動‐知覚の不協和が起こることによって,運動麻痺の回復を遅延させてしまう重要な要因を示したものです.

本研究のポイント

映像遅延システムを用いた実験によって,運動‐知覚の不協和が主観的な異常感覚だけでなく,運動実行までも変容させてしまうことを明らかにした.

研究内容

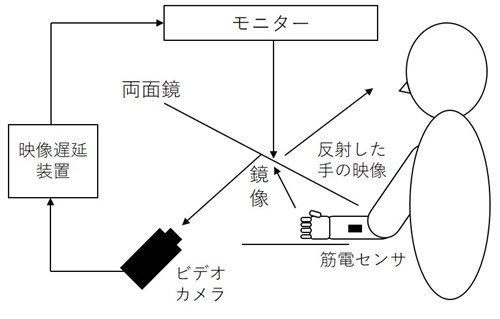

健常大学生を対象に,映像遅延システム(図1)の中で手首の曲げ伸ばしを反復させます.映像遅延システムでは,被験者の手の鏡像をビデオカメラで捉えて,そのカメラ映像を「映像遅延装置」経由でモニターへ出力させます.出力されたモニター映像を鏡越しに見ることによって自分の手を見ることができるものの,映像遅延装置によって作為的に映像出力が時間的に遅らされるため,被験者は“あれ?自分の手が遅れて見えるんだけど” “うぅ…自分の手が思い通りに動いてくれない”という状況に陥ることになります.

図1:映像遅延システムを用いた実験

自分で動かした手が時間的に遅れて映し出される細工がされている.こうすることによって,ヒトの運動‐知覚ループを実験的に錯乱させることができ,“思い通りに動かない”という状況を仮想的に設定することができる.

(技術提供:明治大学 理工学部 嶋田総太郎 教授)

実際の実験では,① 0ミリ秒遅延,② 150ミリ秒遅延,③ 250ミリ秒遅延,④ 350ミリ秒遅延,⑤ 600ミリ秒遅延の5条件で手首の反復運動を被験者に実施してもらいました.運動中の筋活動は無線筋電計で計測し,「身体所有感」と「手の重だるさ」はアンケートで定性的に評価しました.

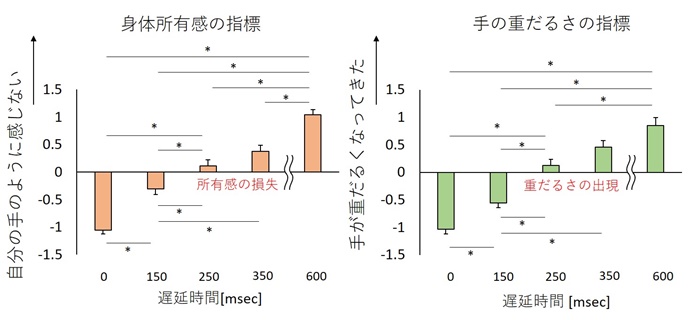

実験の結果,動かした手の映像を250ミリ秒以上遅らせて視覚的にフィードバックさせると,“自分の手のように感じない”や“手が重だるくなってきた”という変化が生まれました.遅延時間をさらに長くするとそれらの異常知覚が増大することも確認されました(図2).

図2:運動-知覚の不協和による主観的異常知覚の惹起

一方で,反復運動中の筋活動量と運動リズムは,動いている手の映像を150 ミリ秒遅らせただけで変容することが確認されました(図3).

以上のことから,“手が思ったように動かない” 状況は異常知覚だけでなく,運動実行までをも変容させてしまうということが明らかにされました.

図3:筋活動量と反復運動のペースは,動いている手の映像を150 ミリ秒遅らせただけで変化が生じる.

本研究の意義および今後の展開

本研究成果は,運動‐知覚の不協和が運動麻痺の回復を遅らせてしまう重要な要因の1つであることを示唆するものです.そのため,理学療法士や作業療法士による運動アシストによって運動‐知覚の不協和を最小限にしながらリハビリテーションを進める,あるいは錯覚技術を駆使して“思い通りに動かすことができる”経験を積むことの重要性を提唱する基礎研究となります.今後は,運動‐知覚の不協和を最小限にするリハビリテーションを開発する予定です.

関連する先行研究

Shimada S et al. Rubber hand illusion under delayed visual feedback. PLoS One. 2009 Jul 9;4(7):e6185.

論文情報

Osumi M, Nobusako S, Zama T, Taniguchi M, Shimada S, Morioka S. Sensorimotor incongruence alters limb perception and movement. Human Movement Science 2017.

なお、本研究は明治大学理工学部 嶋田総太郎教授らと共同で行われたものです.また、本研究は文部科学省 科学研究費補助金 新学術領域研究「脳内身体表現の変容機構の理解と制御」の支援(研究課題番号15H01671)を受けて実施されました.

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

センター長 森岡 周(モリオカ シュウ)

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

ソーシャルスキルが痛み感受性および心理社会的要因へ与える影響について :共分散構造モデリング

PRESS RELEASE 2017.9.13

社会の中で“上手くやっていく”能力は「ソーシャルスキル」と呼ばれており,このスキルは自身の心理状態を良好に保つためにも必要だと考えられています.畿央大学大学院健康科学研究科修了生の田中陽一らは,「ソーシャルスキルと痛みとの間には密接な関係が存在するのではないか?」という仮説を立てて,共分散構造モデリングによって検証しました.この研究成果は,Journal of Pain Research誌(Uncovering the influence of social skills and psychosociological factors on pain sensitivity using structural equation modeling)に掲載されています.

研究概要

痛みには多面性があり,同一環境・刺激でも痛みの感じ方は個人によって異なります.痛みに対する複合的な治療概念として生物心理社会モデルが提唱されており,生物学的な要因に加えて,心理的側面,社会的側面を統合した臨床対応が求められています.今回の研究では,社会的要因の1つであるソーシャルスキルに焦点を当てています.先行研究では,ソーシャルスキルが低い者はネガティブな心理状態に陥りやすく,ソーシャルスキルに優れている者は社会的支援(ソーシャルサポート)を受けやすくなるとともに生活の質が高くなり,抑うつに陥りにくいとされています.このように,ソーシャルスキルは個人の心理社会的要因の形成・構築に重要な影響を与えていることが明らかとなっていますが,痛みの感じ方との関係を検討した研究は報告されていませんでした.

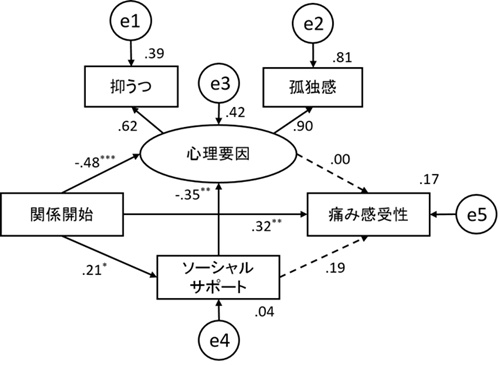

そこで研究グループは,ソーシャルスキルが痛み感受性および心理社会的要因へ与える影響について共分散構造分析(structural equation modeling:以下SEM)を用いて検討しました.SEMの結果,ソーシャルスキルの下位項目である「関係開始」スキル(集団のなかでうまくやっていく第一歩として重要なソーシャルスキル)と痛みの感受性との間に正の関係性があることが認められました.

本研究のポイント

SEMでは「関係開始」スキルが心理要因やソーシャルサポートと有意な関係性を有しているだけでなく,痛み感受性とも有意な関係性にあることが認められた.

研究内容

社会的要因として,ソーシャルスキル,ソーシャルサポート,心理要因として抑うつ,孤独感をそれぞれ質問紙にて評価しました.痛みの感受性は,痛みを惹起する画像を使用し内的な痛み体験を通して評価しました(図1).

図1:使用した痛み画像

ソーシャルスキルと痛みの感受性の相関分析では,ソーシャルスキルの合計値と下位項目の「関係開始」スキルが痛み感受性と正の相関関係を有していました.SEMでは,ソーシャルスキル下位項目である「関係開始」を扱ったモデルで「関係開始」スキルが心理要因と負の関係性,ソーシャルサポートと正の関係性を有し,痛み感受性と正の関係性にあることが認められました(図2).これらのことから,ソーシャルスキルの1つである「関係開始」スキルが「痛みの感受性」と密接な関係を持つことだけでなく,痛みの慢性化を助長させるような「抑うつ」「孤独感」とも関係していることが明らかになりました.

図2:共分散構造分析の結果

*p < 0.05. **p < 0.01. ***p < 0.001.

本研究の意義および今後の展開

研究成果は,痛みの臨床対応においても,良好な心理状態や社会関係性の構築に必要な個人のソーシャルスキルを意識・評価して介入することの重要性を示唆すると考えられます.今後は,身体的な痛み刺激を用いた検討や,臨床場面でのデータを蓄積していく必要があります.

論文情報

Yoichi Tanaka, Yuki Nishi, Yuki Nishi, Michihiro Osumi, Shu Morioka.

Journal of Pain Research. 2017. 10 2223–2231.

問い合わせ先

畿央大学大学院健康科学研究科 修了生

田中 陽一(タナカ ヨウイチ)

E-mail: kempt_24am@yahoo.co.jp

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

センター長 森岡 周(モリオカ シュウ)

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

経頭蓋直流電流刺激による社会的認知機能の向上

PRESS RELEASE 2017.5.9

「自他区別」,すなわち自分の思いや考えと他者の思いや考えは異なることがあると理解した上で,他者の考えや意見を参考にしつつ,自身の考えや意見をより良いものにしていく能力は,社会生活において重要です.一方で,「視点取得」といって,他者の視点に立って物事を考える能力は,他者の意図や感情といった心的状態を適切に理解する上で重要です.畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターの信迫悟志らは,経頭蓋直流電気刺激(transcranial Direct Current Stimulation:以下,tDCS)を用いて,右頭頂-側頭接合部および右下前頭皮質の神経活動を促進すると,自他区別や視点取得といった社会的認知機能が向上することを明らかにしました.これは,社会性の神経基盤を説明する基礎的知見になるものと期待されます.この研究成果は,Frontiers in Behavioral Neuroscience誌(Transcranial direct current stimulation of the temporoparietal junction and inferior frontal cortex improves imitation-inhibition and perspective-taking with no effect on the Autism-Spectrum Quotient score)に掲載されています.

研究概要

自閉症スペクトラムは,主に社会性に困難を認める発達障害です.自閉症スペクトラムの神経科学的な説明として,右頭頂-側頭接合部(Temporo-Parietal Junction:以下,TPJ)や右下前頭皮質(Inferior Frontal Cortex:以下,IFC)の機能不全が指摘されています.TPJは他者の心的状態を見出したり推論したりする能力(メンタライジング)の中核領域とされています.IFCは,模倣や共感の神経基盤とされるミラーシステムの主要領域です.

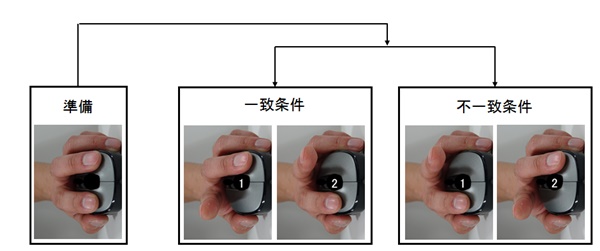

「自他区別」や「視点取得」のような社会的認知能力を客観的かつ定量的に測定するのには,困難が伴います.そんな中,自他区別能力を反映する課題として,模倣抑制課題(図1)があります.この課題は,画面上に表示された数字に従って,人差し指か中指を持ち上げる課題です(①なら人差し指,②なら中指).その際,指示と動画が一致している条件と異なっている条件があります.通常,ヒトは目前の他者の運動を真似ることよりも,他者の運動と異なる運動をすることの方が難しくなります.これは,模倣や共感を担うミラーシステムの自動的活性化によるためとされています.したがって,ミラーシステムの働きによって,一致条件の反応時間や正答率は促進され,逆に不一致条件では他者運動に干渉を受けて,反応時間が遅くなったり,正答率が低下します.つまり他者の運動につられてしまうわけです.この影響を模倣干渉効果と呼び,それが小さくなるほど自他区別がしっかりできていることの一指標となります.

図1:模倣抑制課題

また視点取得課題(図2)では,素早く他者の視点に立って物事を見る能力を定量的に測定することができます.図2の視点取得条件をご覧ください.あなたはラックの手前に立っています.ラックの向こう側では,男性があなたに向かって「1番大きなコップに触れてください」と指示を出しています.実際,1番大きなコップは,青丸で囲んだコップですが,この条件では,指示を出している男性からは,そのコップが見えていないことに気が付く必要があります.そして,男性が言っている1番大きなコップとは,赤丸で囲んだコップだと認識する必要があります.

図2:視点取得課題

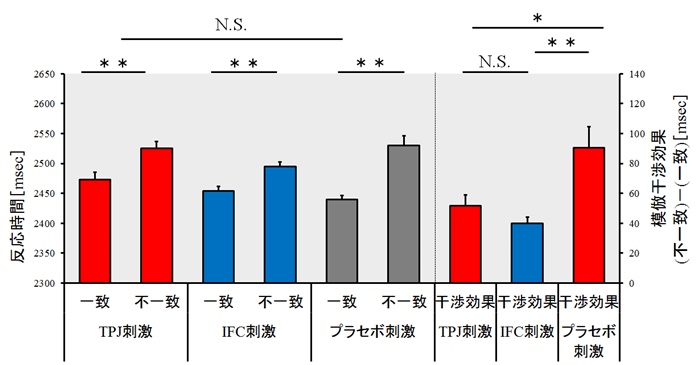

信迫らの研究グループは,tDCSという脳活動を修飾することできるニューロモデュレーション技術を用いて,自閉症スペクトラムにおいて機能不全が指摘されているTPJとIFCの脳活動を一時的に促進させた際の模倣抑制,視点取得,そして自閉症スペクトラム指数(Autism spectrum Quotient:以下,AQ)に与える影響について検討を行いました.AQとは,個人の自閉症傾向を測定するスクリーニング検査です.その結果,TPJ刺激とIFC刺激の両方において,模倣抑制と視点取得が促進されることが示されました.一方で,AQには影響を及ぼさないことも示されました.

本研究のポイント

tDCSによるニューロモデュレーション技術によって,自他区別や視点取得に関係する大脳皮質領域を明らかにした.

研究内容

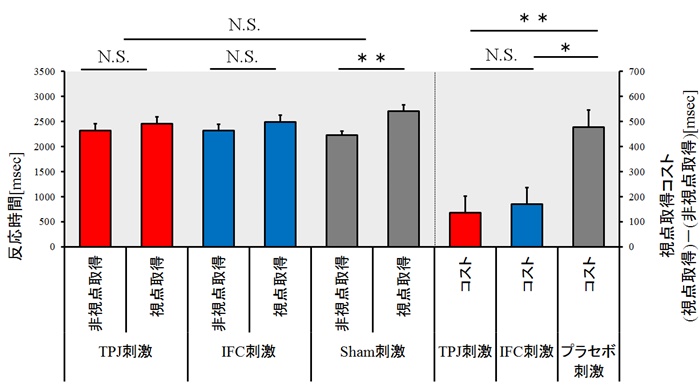

本研究ではtDCSを用いて,TPJとIFCの神経活動を一時的に促進する手続きを加えることで示される模倣抑制や視点取得,AQへの影響を検討しました.実験では,右TPJを刺激する群と右IFCを刺激する群の二群を設定し,それぞれプラセボ刺激(脳活動に影響を及ぼさない刺激)を加え,模倣抑制課題と視点取得課題の正答率,反応時間およびAQを測定しました.その結果,TPJ刺激とIFC刺激の両方の群において,AQに対しては影響を及ぼさないものの,模倣抑制と視点取得の反応時間を促進することが示されました(図3,4).

図3:模倣抑制課題の結果

図4:視点取得課題の結果

模倣抑制は,眼前の他者運動を抑制して,指示に従う必要があるため,他者を抑制し,自己を促進する課題とも言えます.一方で,視点取得は,自分の見えを抑制して,他者の視点に立つ必要があるため,自己を抑制し,他者を促進する課題とも言えます.このように一見すると対照的な課題ですが,本研究では,TPJとIFCの両方が,両課題に関与していることが示されました.この研究結果に対して研究グループは,IFC(ミラーシステム)とTPJ(メンタライジング)は,社会的認知において競合するシステムではなく,所与の行動的状況において適切な社会的相互作用を確実にするために,お互い相乗的・相補的に働くシステムであると考察しています.

本研究の意義および今後の展開

本研究成果は,自閉症スペクトラムに関連する社会性の神経メカニズムを説明する基礎的知見のひとつになるものと期待されます.本研究により,TPJとIFCの両方が,自他区別と視点取得に貢献していることが明らかになりましたが,自閉症スペクトラム傾向を

反映するAQとの関連については未だ明らかになっておらず,この点に対する更なる研究が望まれます.また,本研究成果は,模倣抑制や視点取得といった運動・行動課題による訓練が,社会性の向上につながる可能性も示唆しており,今後は社会性向上を目指したニューロリハビリテーションに関する研究も望まれています.

論文情報

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

畿央大学大学院健康科学研究科

特任助教 信迫 悟志(ノブサコ サトシ)

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.nobusako@kio.ac.jp