「新しい学習指導要領を語り合う会@奈良」を開催しました。

さる2019年6月23日(日)畿央大学において、畿央大学現代教育研究所と奈良県小・中学校図画工作・美術教育研究会の共催により「新しい学習指導要領を語り合う会@奈良」を開催致しました。指導講師には国立教育政策研究所より岡田京子教育課程調査官をお招きしました。

2018年11月15日(木)・16日(金)に奈良県は造形表現図画工作美術教育研究全国大会を行いました。数年に渡る長い準備時間をかけて工夫を凝らした授業及び研究発表に全国からお集まり下さった多くの参会者の皆様からご意見ご示唆をいただき、大会を成功裏に終えることができました。全国大会を終えて約半年、研究と交流の成果を一層伸長すべく本会の開催となりました。

今回の企画と実行は畿央大学現代教育研究所の所長の西尾が行いました。西尾は学外では全国大会の主催団体である日本教育美術連盟の事務局長として奈良大会の準備に関わらせて頂いたご縁で、今回の役割を担うこととなりました。また、近隣の自治体の関係の方々にも声をかけさせて頂き、神戸市、和歌山市、大阪府からも参加いただきました。参加の皆様には各地域間で交流できるように座席指定の4人グループで活動していただくこととしました。

【開会の挨拶、基調提案】(13:00〜13:20)

西尾からの開会の挨拶の後、本会の基調提案を行いました。提案の趣旨は以下の通りです。

・改訂学習指導要領では指導事項の示し方が変わり、育成を目指す資質・能力が今まで以上に鮮明になった。

・図画工作科の授業において、児童が資質・能力を働かせていること、児童に資質・能力が育っていることを見取ることが必要となる。

・本研究会では「造形遊びをする活動」を通して、児童が働かせる資質・能力を捉えることを実践的に理解するとともに、資質・能力を育成する授業は何か変わらないで何が変わるのかを検討し、語り合いたい。

【ワークショップ「資質・能力の育成と図工・美術の未来」】

「教材研究」(13時20分〜14時30分)

本会の中心となるテーマ「資質・能力の育成と図工・美術の未来」で取り組むワークショップはまず、図画工作科の表現の内容の1つである「造形遊びをする活動」の教材研究で始まりました。その内容は以下のとおりです。

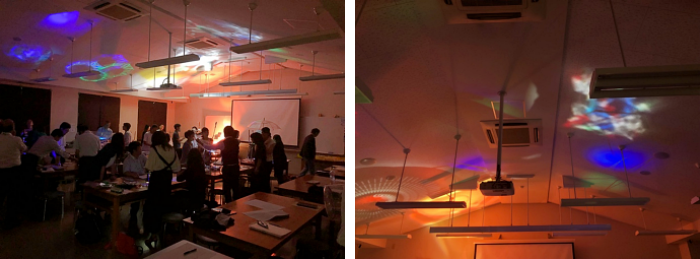

「光と光を活用できる材料を基にした造形遊び」

ねらいは「造形遊びをする活動の教材研究を通して、『児童のどんな活動の姿や発言から、どのような資質・能力を伺うことができるか』を探り、明らかにする」です。

対象:5学年及び6学年。

材料・用具:3連LEDライト、LED懐中電灯、OHPなどの光源。鏡、アルミホイル等の光を反射する材料。色セロハン、ザル、水槽等、影をつくったり光に色を付けたりできる材料。その他ハサミやのりなどの基本的な用具。

場所:明るい状態と暗い状況を切り替えることができる教室。

窓に黒色のプラスティック段ボール板をはめ込み、暗室化した教室。暗室のない学校の普通教室を暗室化するために考案した方法を流用している。

資料:学習指導要領5学年及び6学年「造形あそびをする」に関連する指導事項。

『各教科等・各学年等の評価の観点等及びその趣旨』

主となる材料や用具は美術実習室の前後に設定した材料コーナーに置きましたが、水槽や傘などのやや特殊な用具は初めに紹介せず、その存在に気付いて「先生、これ使っていい?」を期待して教室内の目立たない場所に置きました。

参加した先生方は4人一組のグループになって、準備した材料や場所の特徴を十分に活かした活動を展開されました。

時間が来てもなかなか活動を終えようとしない先生方が多く、教材研究というよりは、ご自身が子供のようになり、活動に没頭されていた様子が伺えました。

【研究協議】(14時30分〜15時10分)

ここでの課題は2つです。

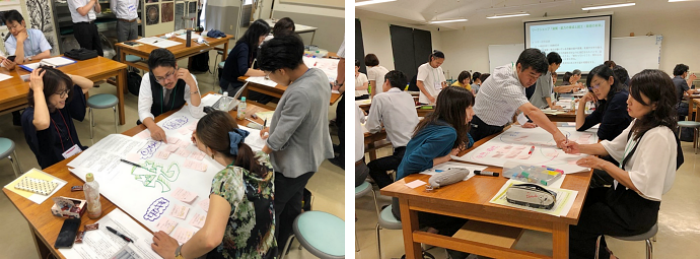

1つ目は、教材研究で捉えた「資質・能力が働いている児童の姿や言葉」を絵や文字で付箋に書き出すこと。内容のまとまりや表現の展開に沿った流れを見出しておられる様子でした。

2つ目は、学習指導要領が資質・能力で内容を示すように改訂されたことで、図画工作科が今までと変わらず大切にしていくことと今までとは変わっていかなくてはいけないことをポスターにまとめることです。

皆さん、活発に話し合われ、それぞれのグループでそれぞれの様式のポスターが出来上がりました。次はポスターセッション形式での相互発表です。

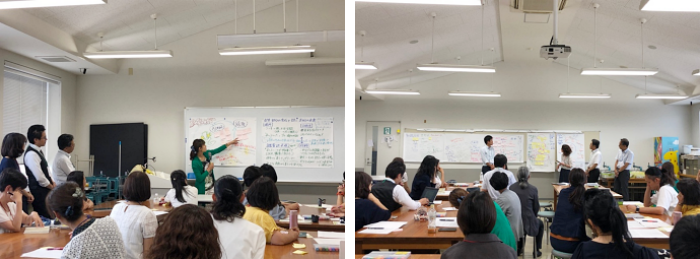

【ポスターセッション形式での相互発表】(15時10時~16時00分)

グループで制作したポスターを教室前のホワイトボードと後ろの掲示板に張り出し、グループごとに要点発表を行ないました。

そこで発表された内容からいくつかを紹介します。短い時間で書かれた文章ですので若干生々しさが残っていますが整え切らずに紹介をします。

○教材研究で捉えることが出来た資質・能力

・今までの造形の経験や他教科での学びを総合的に活用する。

・「造形的な活動(どんなことができそうか)を思い付く」「どんな方法法で活動するか考える」「手応えを感じ取る」

・試しながら、思いつき、また試しながら、当たり前の使い方を壊して自分なりの使い方をつくりだす。

・友人や他のグループの活動の良さを感じ取り、認め合い、新たな意欲に繋げる。

・「鏡を万華鏡のように使ってみよう」→「まわったらいいね」と発展する思考。

・はっきりした「したいこと」に向かう思考力・判断力と「試しながらつくり続ける」思考力・判断力。

・「よりよくしよう」「あきらめない」という粘り強い態度。

・友人の活動のよさや美しさを感じとり、自らの活動への考え方を広げたり、深めたりする。

・「楽しい」を追求する過程で追究対象が「美しい」に変容する。

◯図画工作科が変わらず大切にすること。

・発想、構想する能力、技能、鑑賞する能力が試す行為を介して働きあう。

・つくりだす喜び、鑑賞する力、活動に感じたことを自分の活動に活かす力、協同する力。

・子供が働かせる資質・能力、子どもの行為や活動の過程。

・題材を構成する「出会い」「選択」、活動を支える「話し合い」「協力」「他者、他の表現との出会い」

・「どんなことができるかな」「どんな使い方をしようか」「やってみてうまくいかなければ違う方法を試そう」等の自分なりの思いを持つ子供の姿。

◯図画工作科が変えていくこと。

・表したいことを子供が見付け、子供が働かせている資質・能力を教師が適切に見取るようになる。

・子供の思考に合わせた授業と子供の思いを受け止め発展させることができるように支援する。

・学習のめあてを子供の姿、造形的な課題で示す。

・子供の作品に目を向けることから、活動に没頭する姿に寄り添うことへ。

・子供に向ける教師の見取りと勝ち付けたり認めたりする指導の手立て。

・資質・能力がスパイラルに発展する授業づくり。

【岡田 京子 氏によるご講演】(16時00分~16時30分)

毎回と同じく会の最後には国立教育政策研究所 教育課程調査官 岡田京子 氏による会へのご助言と現在の移行の状況をお話くださいました。特に、目標の設定及び評価の観点と規準の関連のお話は参加者の先生方の関心が高い最新情報でした。そうした中でも印象深かったのは、この会に参加した先生方がこの経験を各地域、各学校に持ち帰り、ここにおられなかった先生方と共有することが大切なのだと仰ったことでした。

司会から、その言葉を実行することを参加の先生方と確かめ合って会を終了しました。

※「新しい学習指導要領を語り合う会」とは。

新しい図画工作科の学習指導要領の周知を目的とし、小林貴史氏(東京造形大学教授)、西村德行氏(東京学芸大学准教授)、山田芳明氏(鳴門教育大学教授)が発起人となり、ご縁のあった各地で図画工作科の指導に当たっておられる先生方、関係する研究機関の研究者が同じ立場で改訂の趣旨や内容を学び合い、近い将来の教科像や授業像を語り合う会です。

どの会にも講師として国立教育政策研究所より岡田京子教育課程調査官をお招きし、ご指導やその時々の新しい情報の提供などを行って下さいました。

以下は、過去の開催記録です。

第1回 東京学芸大学附属竹早小学校

日時:2017年8月19日(土)13:00~16:00

内容:『新学習指導要領とこれからの図画工作科』

第2回 大阪教育大学附属平野小学校

日時:2017年12月23日(土)14:00~17:00

内容:『10年後の図画工作科を思って』

第3回 福井大学

日時:2018年1月28日(土)13:00~17:00

内容:『新学習指導要領を学びの地図に』

第4回 群馬県生涯学習センター

日時:2018年2月24日(土)14:00~17:00

内容:『これからの美術教育を語り合う会 新しい学習指導要領の告示を契機に』

第5回 千葉大学教育学部附属小学校

日時:2018年3月4日(日)13:30~16:00

内容「現代の教育課題と新指導要領を意識した実践」

第6回 鳴門教育大学附属小学校

日時:2018年5月12日(土)13:00〜17:00

内容:「地域の図画工作教育のためにできること,やりたいこと,やらねばならないこと」

第7回 横浜国立大学

日時:2018年6月24日(日)14:00~17:00

内容:図画工作科を「内から・外から」見るとは

第8回 大分 iichico総合文化センター 県民ギャラリー

日時:2018年8月3日(金)14:00~16:30

内容:『新学習指導要領とこれからの図画工作科』

第9回 関西国際大学

日時:2018年8月8日(水)13:00~17:00

内容:「最近図画工作科について思うこと」

第10回 北海道教育大学

日時:2018年10月5日(金)第一部13:15~ 第二部17:00~

内容:第一部 授業公開及び研究協議(附属札幌小学校図工室)

第二部 講演会 演題:「新しい学習指導要領(図画工作)と授業改善」

第11回 福岡教育大学附属小倉小学校

日時:2018年12月9日(日)14:00~17:00

内容:学習会テーマ『我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこへ行くのか』

第12回 鹿児島大学

日時:2018年12月23日(日)14:00~17:00

内容:『新学習指導要領を踏まえた今後の鹿児島県の図画工作科について』

第13回 佐賀大学教育学部附属小学校

日時:2019年3月9日(土)10:30~14:30

内容:『新学習指導要領と,これからの図画工作科について』

第14回 奈良、畿央大学

日時:2019年6月23日(日)13:00~16:30

内容:『資質・能力の育成と図工・美術の未来』