- 2024.3.22

- 看護師・保健師・助産師、4年連続100%!~2024年3月卒業生

専攻科

助産学専攻科

定員:10名

いのちと向き合い、

未来を生み出す助産師に。

助産師は、妊産婦の精神的、身体的、社会的な変化や諸問題に対応し、妊娠・出産から育児まで、広く母性保健全般にわたって保健指導を行います。本学は高度な専門的知識を有し、保健医療の向上に寄与することのできる資質の高い助産師を育成するため、2012年4月、助産学専攻科を開設しました。出生数が減少する現代、周産期のみならず、ライフサイクル全般において全ての女性に優しく寄り添い、実践力のある助産師を養成します。

| めざす進路 | ・助産師(国家試験)受験資格 ・受胎調節実地指導員申請資格 ・新生児蘇生法(Aコース) |

|---|---|

| 修業年数 | 1年 |

| 出願条件 | 日本の看護師免許を有する(取得予定者も含む)女性で、大学を卒業した者または2023年3月卒業見込みの者。ただし、入学時には看護師国家試験に合格していること。 |

助産学専攻科の特徴

本学の助産学専攻科は、入学時に学生が考える理想の助産師像をめざすための計画を立てます。学生が自己の傾向を理解し目標に近づけるように、教員は知識や技術だけでなく、姿勢や精神を重要視して学生の成長を促します。また、少人数制で学生同士の協働作業を講義の中に取り入れ、他者との相互関係の中で自己の学びを深め、協調性が身につくように多くの機会を設けています。

教育訓練給付金指定講座

助産学専攻科の教育課程は教育訓練給付金「専門実践教育訓練給付金」の指定講座です。これは働く社会人の能力開発を目的とした雇用保険からの給付制度で、申請を行った方に対して訓練費用の50%(年間40万円が上限)が支給され、修了後に就職すると訓練費用の最大20%が追加支給されます(訓練期間・金額により上限があります)。詳しくは学生支援センターまでお問い合わせ下さい。

1分間でわかる助産学専攻科

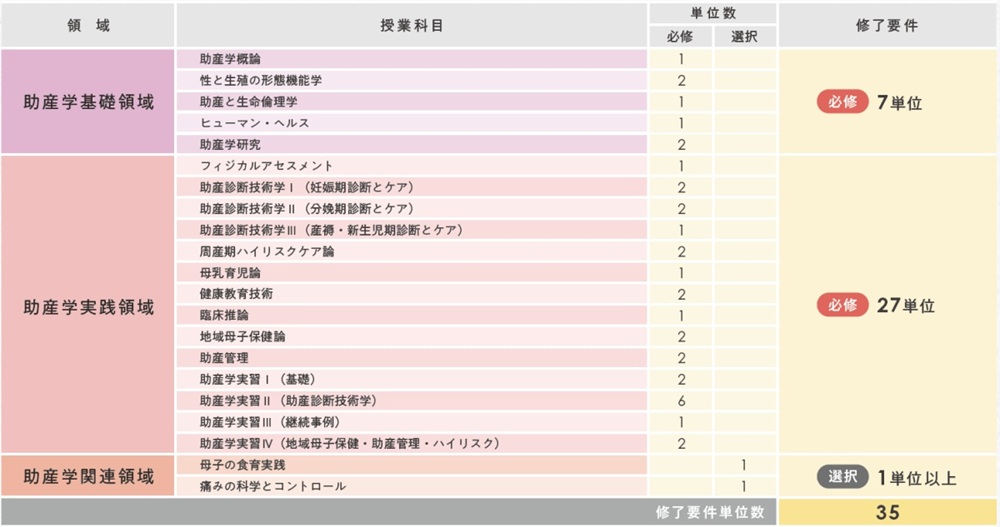

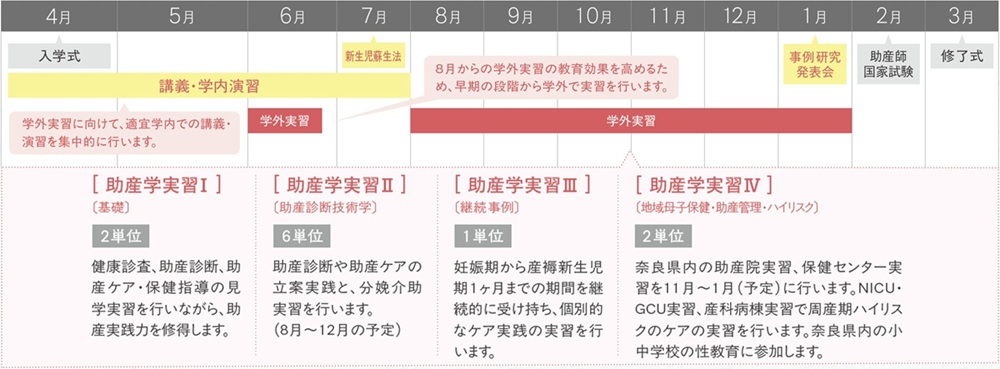

年間スケジュール

実習および実習先について

分娩実習では、助産師学生1人あたり10例程度の分娩介助実習が法令で義務付けられています。母児の命にかかわる実習なので緊急性も高く、実習病院産科医師や助産師指導者による直接指導・監督が必要です。また、妊娠期から分娩期、産後1か月まで継続して受け持つ継続妊婦実習では、保健相談を通して妊婦さんや家族との人間関係を良好に保ち、信頼関係を築く助産ケアを学びます。また、助産院での実習では、助産院経営や助産師のみで行う妊婦診察や家庭訪問技術を学びます。助産学実習は、学生1~2名に対して1名の教員が常時同行。助産ケアの知識と技術が豊富な教員が親身になって学生を指導します。

大和郡山病院、大和高田市立病院、奈良県立医科大学附属病院、奈良県総合医療センター、生駒市立病院、堺市立総合医療センター、大阪ろうさい病院、京都市立病院、淀川キリスト教病院、赤井マタニティクリニック、大阪市立総合医療センター、あきせウィメンズクリニック、天理よろづ相談所病院、たかばたけウィメンズクリニック 他

特色のある授業・取り組み・実習

新生児蘇生法(Aコース)

気管挿入や薬物投与などの高度な手技もしくは知識を含む高度な新生児蘇生法を学びます。

周産期災害演習

災害発生時に備えて助産師としての役割について考え、地震発生時の病棟や避難所を想定した演習を行います。

マタニティヨガ

妊婦さんでも無理なくできる、ゆっくりとした動きで行う有酸素運動方法を修得します。

外部講師に学ぶ分娩介助の応用

熟練助産師を招聘し、「分娩介助の応用」について演習を通して指導していただきます。

児童養護施設「飛鳥学院」見学

地域における子育ての社会支援システムの中で助産師が関われることについて理解を深めます。

産婦人科医に学ぶ超音波診断法

超音波診断装置を用いて、機材の使用方法や胎児の推定体重測定、妊娠週数の導きだし方などを学びます。

産婦人科医に学ぶ会陰縫合

会陰裂傷の原因や処置、会陰切開の適応、会陰縫合の実際について学び、演習で会陰縫合の練習を行います。

事例研究発表会

助産学実習の集大成として、継続事例の実習で行った助産ケアや学びについて、文献や理論を用いて発表します。

学生の声

妊産婦さんに寄り添い、頼られる力を身につけたい

肩甲難産時やフリースタイルの分娩介助、超音波診断など、より高度な技術が学べる点に魅力を感じ、本専攻科を選びました。授業では、分娩介助や陣痛時の支援など周産期に必要な技術と知識を修得中。同時に女性の生涯に寄り添う助産師の役割を学び、継続的なケアの重要性も意識するようになりました。今後は妊産婦さんとの信頼関係を築く力も身につけ、常に頼られる助産師をめざしたいです。

畿央大学看護医療学科 2022年3月卒業

村中 彩夏 さん