2020.10.22

発達性協調運動障害を有する児の改変された運動主体感~畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

予測された感覚フィードバックが実際の感覚フィードバックと時間的に一致する時、その行動は自己によって引き起こされたと経験されます。このように私が自分の行動のイニシエーターでありコントローラーであるという経験のことを運動主体感と呼びます。運動主体感は、ヒトの意欲的な行動に強く関連する重要な経験であり、この経験の重要性は、多くの神経障害・精神障害(脳卒中後病態失認、統合失調症、不安障害、抑うつ、脳性麻痺、自閉症スペクトラム障害)で強調されています。しかしながら、発達性協調運動障害(Developmental Coordination Disorder: DCD)を有する児における運動主体感については、明かになっていませんでした。畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターの信迫悟志 准教授らは、中井昭夫 教授(武庫川女子大学)、前田貴記 講師(慶應義塾大学)らと共同で、DCDを有する児の運動主体感について調べる初めての研究を実施しました。

この研究成果は、Research in Developmental Disabilities誌(Altered sense of agency in children with developmental coordination disorder)に掲載されています。

研究概要

DCDとは、協調運動技能の獲得や遂行に著しい低下がみられる神経発達障害の一類型であり、その症状は、字が綺麗に書けない、靴紐が結べないといった微細運動困難から、歩行中に物や人にぶつかる、縄跳びができない、自転車に乗れないといった粗大運動困難、片脚立ちができない、平均台の上を歩けないといったバランス障害まで多岐に渡ります。DCDの頻度は学童期小児の5-6%と非常に多く、自閉症スペクトラム障害、注意欠陥多動性障害、学習障害などの他の発達障害とも頻繁に併存することが報告されています。またDCDと診断された児の50-70%が青年期・成人期にも協調運動困難が残存し、頻繁に精神心理的症状(抑うつ症状、不安障害)に発展することも明らかになっています。

DCDのメカニズムとしては、運動学習や運動制御において重要な脳の内部モデルに障害があるのではないかとする内部モデル障害説が有力視されており、それを裏付ける多くの研究報告があります。一方で、内部モデルは「その行動を引き起こしたのは自分だ」という運動主体感の生成に関与していることが分かっています。すなわち内部モデルにおいて、自分の「行動の結果の予測」と「実際の結果」との間の時間誤差が少なくなると、その行動は自分が引き起こしたものだと感じられ、時間誤差が大きくなると、その行動は自分が引き起こしたものではないと感じられます。したがって、 DCDを有する児では、内部モデル障害のために、この運動主体感が変質している可能性がありますが、それを調査した研究は存在しませんでした。

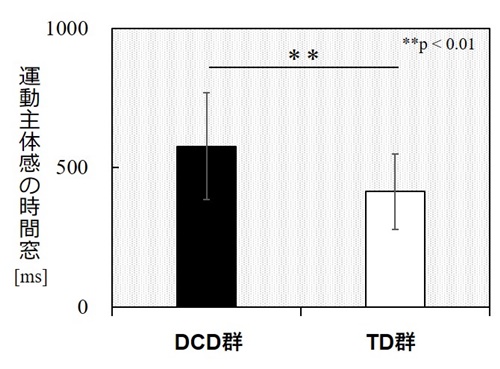

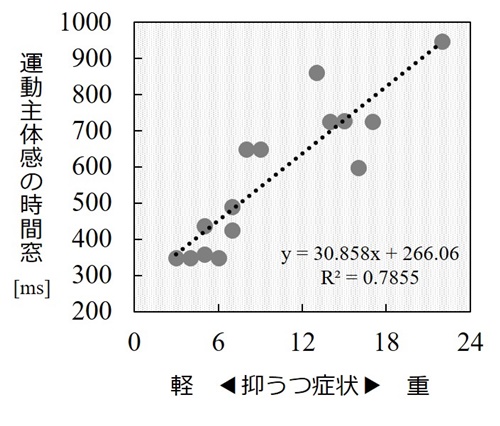

そこで畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターの信迫悟志 准教授らの研究チームは、定型発達児(Typically developing: TD群)とDCDを有する児(DCD群)に参加して頂き、運動主体感の時間窓を調査しました。その結果、TD群とDCD群の両者ともに、運動とその結果との間の時間誤差が大きくなるのに伴って、運動主体感は減少していきました。しかしながら、その時間窓は、TD群よりもDCD群の方が延長していたのです。このことは、DCDを有する児では、行動とその結果の間に大きな時間誤差があったとしても、結果の原因を誤って自己帰属(誤帰属)したことを意味しました。加えて、TD群では、運動主体感の時間窓と微細運動機能との間に相関関係が認められたのに対して、DCD群では、運動主体感の時間窓と抑うつ症状との間に相関関係が認められました。

この研究は、DCDを有する児の運動主体感が変質していることを定量的に明らかにし、その運動主体感の変質と内部モデル障害、および精神心理的症状との間には、双方向性の関係がある可能性を示唆しました。

本研究のポイント

■ DCDを有する児の運動主体感の時間窓は、TD児よりも延長していた。

=DCDを有する児では、行動とその結果の間に大きな時間誤差があったとしても、結果の原因を誤って自己帰属(誤帰属)した。

■ DCDを有する児の運動主体感の時間窓は、抑うつ症状と相関していた。

=誤った自己帰属(誤帰属)が大きくなるほど、抑うつ症状が重度化していた。

■ DCDを有する児において、内部モデル障害、精神心理的症状、および運動主体感との間には双方向性の関係があるかもしれない。

研究内容

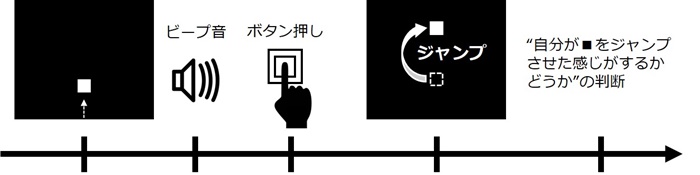

8~11歳までのDCDを有する児15名とTD児46名が本研究に参加し、Agency attribution task*(Keio method: Maeda et al。 2012、 2013、 2019)を実施してもらいました(図1)。この課題は、参加児のボタン押しによって画面上の■がジャンプするようにプログラムされています。そして、ボタン押しと■ジャンプの間に時間的遅延を挿入することができ、この遅延時間として100、 200、 300、 400、 500、 600、 700、 800、 900、 1000ミリ秒の10条件を設定しました。そして、参加児には“自分が■をジャンプさせた感じがするかどうか”を回答するように求められ、参加児がどのくらいの遅延時間まで運動主体感が維持されるのか(運動主体感の時間窓)を定量化しました。さらに参加児はDCD国際標準評価バッテリー(M-ABC-2)や小児用抑うつ評価(DSRS-C)などの評価も受けました。

図1:Agency attribution task(Keio method: Maeda et al。 2012、 2013、 2019)

*Keio Method: Maeda T。 Method and device for diagnosing schizophrenia。 International Application No。PCT/JP2016/087182。 Japanese Patent No。6560765、 2019。

結果として、DCD群の運動主体感の時間窓は、TD群と比較して、有意に延長しました(図2)。このことは、DCDを有する児では、行動とその結果の間に大きな時間誤差があったとしても、結果の原因を誤って自己帰属(誤帰属)したことを意味しました。この結果には2つの理由が考えられました。一つは、以前の研究(Nobusako et al。 Front Neurol、 2018)から、DCDを有する児では、TD児と比較して、内部モデルにおける感覚-運動統合機能が低下しているためであると考えられました。もう一つは、DCDを有する児では、意図した動きと実際の動きが完全に一致しない状況(すなわち運動の失敗)を頻繁に経験するためであると考えられました。

図2:DCDを有する児とTD児における運動主体感の時間窓の違い

加えて、TD児の運動主体感の時間窓と微細運動機能との間には、有意な相関関係がありました。このことは、内部モデルが、学童期児童の運動主体感の生成に比較的大きな貢献をしていることを示した以前の研究(Nobusako et al。 Cogn Dev、 2020)と一致していました。

一方、重要なことに、DCDを有する児における運動主体感の時間窓と抑うつ症状との間には、有意な相関関係があり、このことは誤った自己帰属(誤帰属)が大きくなるほど、抑うつ症状が重度化したことを意味しました(図3)。

図3:DCDを有する児における運動主体感の時間窓と抑うつ症状との相関関係

本研究の意義および今後の展開

本研究は、DCDを有する児では、運動主体感が変質している(時間窓が延長している)ことを定量的に初めて明らかにし、この運動主体感の変質と内部モデル障害、そして精神心理的症状との間には双方向性の関係があることを強く示唆しました。 今後、本研究で提起されたいくつかの限界点を考慮して、DCDを有する児における改変された運動主体感が、運動の不器用さ、そして精神心理的問題の発生に、どのように関与しているのかを調べるさらなる研究が必要です。

関連する先行研究

■ Nobusako S, Sakai A, Tsujimoto T, Shuto T, Nishi Y, Asano D, Furukawa E, Zama T, Osumi M, Shimada S, Morioka S, Nakai A. Deficits in Visuo-Motor Temporal Integration Impacts Manual Dexterity in Probable Developmental Coordination Disorder. Frontiers in Neurology. 2018 Mar 5; 9: 114.

■ Nobusako S, Tsujimoto T, Sakai A, Shuto T, Hashimoto Y, Furukawa E, Osumi M, Nakai A, Maeda T, Morioka S. The time window for sense of agency in school-age children is different from that in young adults. Cognitive Development. 2020 Apr–Jun; 54: 100891.

論文情報

Nobusako S,Osumi M, Hayashida K, Furukawa E, Nakai A, Maeda T, Morioka S. Altered sense of agency in children with developmental coordination disorder. Research in Developmental Disabilities. 2020; 107: 103794.

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

畿央大学大学院健康科学研究科

准教授 信迫悟志

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.nobusako@kio.ac.jp