2021.02.08

経頭蓋直流電気刺激(tDCS)と有酸素運動の組み合わせが鎮痛効果を早める~畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

ヒトには、痛みの感受性を低下させる疼痛抑制メカニズムが備わっており、その働きは有酸素運動によって促進されます。この“有酸素運動による鎮痛効果”を得るためには、中等度以上の運動強度(軽いジョギングくらいの運動強度)で10~30分間が必要とされていますが、一部の患者では逆に痛みが増幅してしまうことが指摘されています。そこで、畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター 佐藤 剛介 客員研究員、森岡 周 教授らは、非侵襲的脳刺激法の一つである経頭蓋直流電気刺激(Transcranial direct current stimulation:tDCS)を有酸素運動と併用すれば、身体の負担を最小限にした鎮痛効果が得られるのではないかと仮説を立て、それを検証しました。この研究成果は、Pain Medicine誌(The effects of transcranial direct current stimulation combined with aerobic exercise on pain thresholds and electroencephalography in healthy adults.)に掲載されています。

研究概要

慢性疼痛は、生活の質や動作能力の低下を引き起こすことが知られており、治療も難しいことから社会的な問題となっています。慢性疼痛の治療には様々な方法があり、その治療法の一つに有酸素運動があります。有酸素運動は、疼痛抑制メカニズムを作動させることにより鎮痛効果を得られる(Sato et al. J Rehabil Med, 2017)ことが知られていますが、中等度の運動強度(軽いジョギングくらいの運動強度)で10~30分間の運動を必要とし、線維筋痛症や慢性疲労を伴う症例では逆に痛みを増強させることが指摘されています。そのため、鎮痛を企図した有酸素運動の適応範囲を拡大する方法を検討していくことは、慢性疼痛の治療にとって重要であります。

近年、非侵襲的脳刺激法の一つであるtDCSが注目されています。tDCSは、頭皮の上から脳に微弱な電流で刺激することにより脳活動を修飾することができる機器であり、一次運動野にtDCSの陽極刺激を行うことで鎮痛効果を得られることが報告されています。さらに、先行研究ではtDCSを単独で使用する場合よりも、他の介入法と併用することでより高い鎮痛効果を得られることが明らかにされています。また、これまでのtDCSによる鎮痛効果を調べた研究では、運動前後での比較に限られており、鎮痛効果の経時的変化を調べた研究はありませんでした。本研究では、健常者を対象に実験的疼痛を用いて、tDCSと有酸素運動の併用による鎮痛効果の時間依存的変化を検証しました。加えて、本研究では鎮痛メカニズムを検証するために、安静時脳波活動を指標として測定しました。

本研究のポイント

■ tDCSと有酸素運動を併用することでより早期かつ大きな鎮痛効果が得られた。

■ 安静時脳波活動は、後頭領域においてPeak alpha frequency(PAF)の高周波域へのシフトが確認された。

研究内容

健常成人10名が本研究に参加し,以下の3つの条件で運動を実施しました.

① tDCSを単独で行う条件(tDCS条件)

② 偽tDCSと有酸素運動(Aerobic exercise: AE)を併用した条件(Sham tDCS/AE条件)

③ tDCSと有酸素運動を併用した条件(tDCS/AE条件)

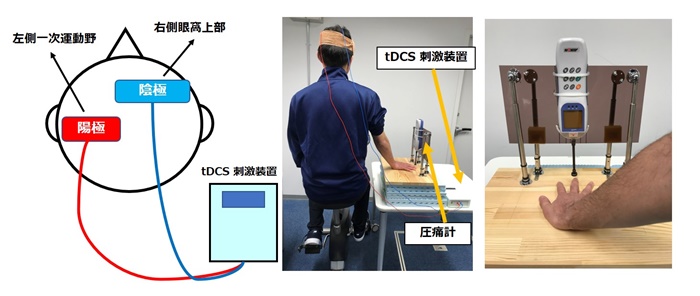

tDCSの電極は、陽極を左側の一次運動野、陰極を右側眼窩上部に配置して、2mAで20分間の陽極刺激を行いました。有酸素運動はウォーミングアップの後に20分間実施しました。疼痛閾値は、右側中指の爪で圧痛閾値(Pressure Pain threshold:PPT)を運動開始前と開始から5分毎、運動終了から15分経過時点で測定しました(図1)。

図1:tDCSおよび実験設定と圧痛閾値の測定

図(左)は、電極の位置とtDCS刺激装置を示した。陽極は左側一次運動野、陰極は右側眼窩上部に配置した。図(中)は運動実行中の状況を示す。運動は自転車エルゴメーター上で行い、tDCSによる刺激およびペダリング運動による有酸素運動を行った。図(右)には PPT の測定方法を示した。測定部位は右側中指の爪とし、固定具を用いて圧痛計を垂直に当て測定した。

PPTは、運動開始前と各時点での変化率を求め、PPT変化率の増加は痛みへの感受性が低下していることを示し、鎮痛効果の指標としました。安静時脳波は32チャンネルで測定し、各実験参加者のα帯域でのピークパワーを示す周波数であるPeak alpha frequency(PAF)を前頭領域、中心領域、頭頂領域、後頭領域で算出しました。PAFは、視床―大脳皮質間の神経回路の活動を反映しているとされており、高周波域へシフトしている場合は痛みを感じにくい状態を意味しています。

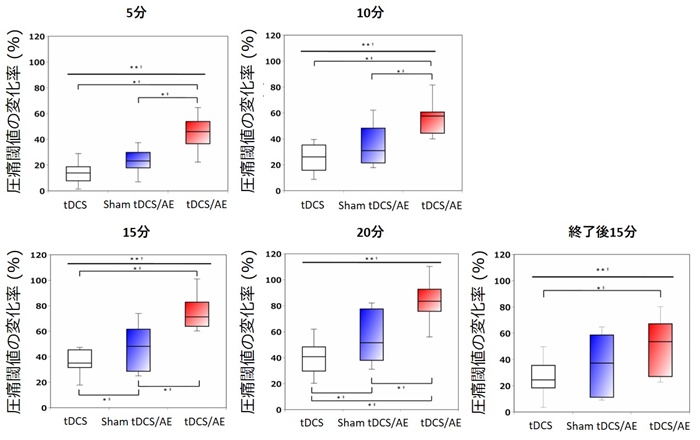

図2:各時点での圧痛閾値 (PPT)変化率の比較

tDCS条件:tDCSを単独で行う条件

Sham tDCS/AE条件:tDCSと有酸素運動を併用した条件

tDCS/AE条件:偽tDCSと有酸素運動(Aerobic exercise: AE)を併用した条件

図は各時点(5分、10分、15分、20分、運動終了後15分)における圧痛閾値 (PPT)変化率を示す。5-10分後のtDCS/AE条件では、tDCSおよびSham/AE条件と比較して圧痛閾値 (PPT) 変化率が有意に増加した。Sham tDCS/AEおよびtDCS/AE条件の圧痛閾値 (PPT) 変化率は、15~20分でtDCS条件と比較して有意に増加し、tDCS/AE条件はSham tDCS/AE条件よりも有意に高かった。運動終了後15分では、tDCS/AE条件の圧痛閾値 (PPT)変化率はtDCS条件よりも有意に高い状態を維持していた。

結果として、tDCS/AE条件は運動開始5分の時点から他の条件と比較してPPT変化率が有意に増加し、20分経過した時点では83.4%の増加を認めました(*PPTが増加するほど痛みを感じにくくなったことを意味します)。つまり、tDCSを有酸素運動と併用することによって鎮痛効果が早期に認められました。さらに、tDCS/AE条件は、運動終了後15分経過時点でもtDCS条件と比較して有意に高い鎮痛効果を示しました。20分経過時点における他の条件のPPT変化率については、tDCS条件で40.7%、Sham tDCS/AE条件では51.5%となっていました。一方、Sham tDCS/AE条件においては、運動開始より15分と20分経過時点でtDCS条件より有意に高い鎮痛効果を示しました(図2)。

なお、安静時脳波活動については、Sham tDCS/AE条件とtDCS/AE条件において、後頭領域で有意なPAFの高周波域へのシフトが認められました。有酸素運動を行った両条件で有意な変化を認めたことから有酸素運動によるPAFの変化を反映したものと考えられ、tDCS併用による特異的な変化を発見するには至りませんでした。

本研究の意義および今後の展開

本研究は、tDCSと有酸素運動を併用することで、より早期かつ大きな鎮痛効果が得られることを初めて明らかにしました。これは、tDCSによる一次運動野への陽極刺激を併用することで、有酸素運動による鎮痛効果を促進できることを示唆しています。本研究の知見は、有酸素運動により疼痛が増強されてしまうような症例や体力が不十分な症例に対して、tDCSと有酸素運動の併用による介入が有用である可能性を示しています。

関連する論文

Sato G, Osumi M, Morioka S.

J Rehabil Med. 2017 Jan 31;49(2):136-143.

論文情報

Sato G, Osumi M, Nobusako S, Morioka S.

Pain Medicine. 2021 in press.

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

客員研究員 佐藤剛介

E-mail: gpamjl@live.jp

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

畿央大学大学院健康科学研究科

教授 森岡 周

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp