2021.06.16

【研究成果】要支援・要介護高齢者の身体活動量とアパシーとの関連を明らかに~健康科学研究科

定期的な身体活動が早期死亡や慢性疾患、心身機能低下の予防に効果があることはこれまでに多く報告されています。しかし、本邦では運動習慣者や日常生活上の歩数を増加させる取り組みが行われているにも関わらず、長年改善に至っていない現状があります。

これまでの身体活動量に関連する要因についての研究では、一般高齢者を対象にしたものが多く、要支援・要介護高齢者の身体活動量に影響を及ぼす要因について明らかとなっていません。畿央大学大学院健康科学研究科 博士後期課程 武田広道 氏と高取克彦 教授 らは介入研究のベースライン評価のデータを使用し、要支援・要介護高齢者の身体活動量とアパシー(意欲ややる気の著しい低下)、身体機能、心理機能の関連について明らかにすることを目的に本研究を行いました。

この研究成果は(公社)日本理学療法士協会の協会誌「理学療法学」に掲載されています。

研究概要

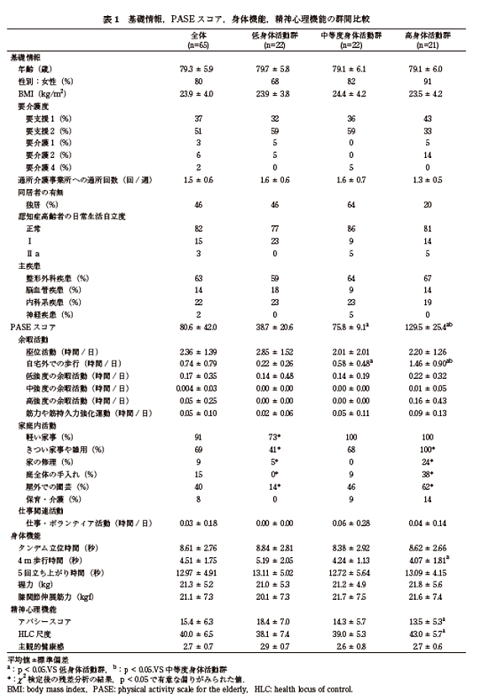

通所介護事業所を利用している要支援・要介護高齢者65名に対して身体活動量、身体機能、精神心理機能の評価を行い、身体活動量と関連している要因についての分析を行いました。

本研究のポイント

■要支援・要介護高齢者の身体活動量に関連している要因が明らかになった。

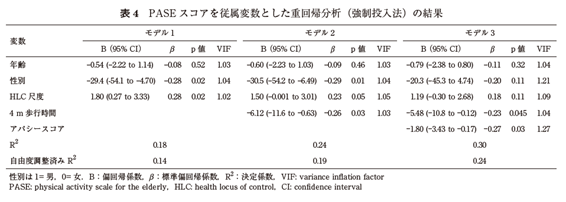

■身体活動量に関連しているのは年齢や性別に関わらず、アパシー(意欲ややる気の著しい低下)と歩行速度が関連していることが分かった。

研究内容

データ解析の結果、身体活動量が高い高齢者と比較し、身体活動量が低い高齢者は、通常歩行速度、意欲低下や無関心を示す指標であるアパシー、健康統制感(Health locus of control: HLC)が有意に悪い値を示していました。

※HLCとは社会的学習理論に基づくLocus of control(統制の所在)の考えを保健行動の領域に適用したものです.内的統制の者は健康を自分自身の努力によって得られると信じ,外的統制の者は医療従事者や運によって得られると信じる傾向があるとされています。

また、身体活動量に影響を及ぼす要因についての分析では、対象者の年齢と性別を調整した後で、アパシーと通常歩行速度が重要な因子であることが分かりました。

本研究の意義および今後の展開

今回の研究は要支援・要介護高齢者の身体活動量に影響を及ぼす要因について検討したものです。現在は本研究の対象者に12週間の在宅運動プログラムを実施してもらい、要支援・要介護高齢者同士で運動状況のモニタリング、フィードバック、情緒的サポートの介入を行うことの運動継続効果についての分析が済んでいます。また、介入を終了してさらに12週間経過した時点で、介入効果が維持できているかも追跡調査をしています。今後は高齢者の運動継続や身体活動量向上に効果がある取り組みについて、明らかにしたいと考えています。

論文情報

武田広道・高取克彦 要支援・要介護高齢者の身体活動量とアパシーの関連

理学療法学(J-STAGEでの早期公開日:2021年6月9日)

問い合わせ先

畿央大学 理学療法学科

教授 高取 克彦(タカトリ カツヒコ)

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: k.takatori@kio.ac.jp