2017.10.17

腱振動刺激による運動錯覚の鎮痛メカニズムに新たな発見~ニューロリハビリテーション研究センター

腱振動刺激による運動錯覚の惹起で鎮痛効果と運動機能の改善を確認

畿央大学大学院健康科学研究科博士後期課程の今井亮太らは、橈骨遠位端骨折(ころんで手をついた際におこる骨折で、頻度の高い疾患)術後患者に腱振動刺激による運動錯覚を引き起こすことで痛みの軽減と運動機能の改善が認められたことを確認してきました。(2016 / 2017)

本研究は、この振動刺激による運動錯覚の鎮痛効果に関与する神経活動(脳波研究)を調査したものであり、感覚運動関連領域の興奮と鎮痛との間の関係性を確認したものです。この研究成果は、NeuroReport誌(Effects of illusory kinesthesia by tendon vibratory stimulation on the post-operative neural activities of distal radius fracture patients)に掲載されています。

研究概要

2016年、2017年に今井らは、橈骨遠位端骨折術後患者に対して腱振動刺激による運動錯覚(腱に振動刺激を加えると筋紡錘が興奮し、刺激された筋が伸張しているという情報が脳内へ伝えられることによって「あたかも関節運動が生じているような運動錯覚」が生じる現象)を惹起させることで、痛みの感覚的側面や情動的側面の改善だけではなく、運動機能にも改善が認められたことを報告してます。運動錯覚時には実際に運動するときと同様の脳活動が得られることと、鎮痛には運動関連領域の活動が関与していることが明らかにされていました。しかしながら、この運動錯覚時に認められる感覚運動関連領域の活動が鎮痛効果に関与するかどうかは不明瞭なままでした。

そこで本研究では、橈骨遠位端骨折術後患者に対して腱振動刺激による運動錯覚を惹起させ、脳波を用いて運動錯覚中の感覚運動関連領域と痛みとの関連性を調査しました。その結果、すべての患者が運動錯覚を惹起したわけではありませんでしたが、運動錯覚を惹起した群(9名中6名)は、運動時や運動錯覚時に認められる脳活動が感覚運動関連領域に認められました。

つまり、痛みが強く運動が困難な術後患者でも、運動錯覚を惹起していることが脳活動の側面から示されました。そして、感覚運動関連領域の活動の程度と痛みの変化量(術後7日目~術後1日目)に有意な負の相関関係(脳活動が高いほど痛みの減少量が大きい)が認められました。

これらのことから、術後早期から運動錯覚が惹起可能であり、かつ振動刺激によって感覚運動関連領域が強く興奮する患者においては、痛みに対する介入効果が大きいことを示しました。

本研究のポイント

●術後翌日から腱振動刺激による運動錯覚を惹起させることで、感覚運動関連領域の神経活動が認められた。

●感覚運動関連領域の活動の程度が鎮痛の効果量に関係している。

研究内容

橈骨遠位端骨折術後から腱に振動刺激を与えながら(図1)、その時の脳活動を脳波計で測定しました。

そして、運動錯覚が惹起した群と惹起しなかった群の脳活動と痛みを比較しました。

図1:腱振動刺激による運動錯覚の課題状況

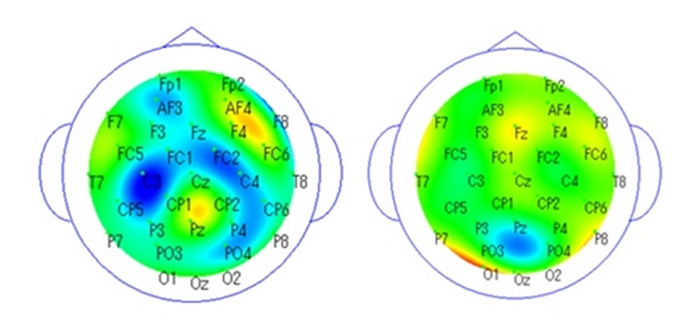

脳波解析の結果、運動錯覚を惹起した群では感覚運動関連領域の活動が認められましたが、運動錯覚を惹起しなかった群では認められませんでした。(図2)

図2:腱振動刺激時に認められた脳活動(*青色の方が活動の強いことを意味する)

左:動錯覚を惹起した群 右:運動錯覚を惹起しなかった群

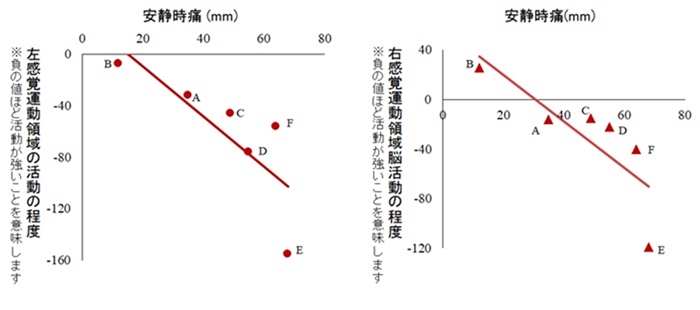

安静時痛の変化量と感覚運動関連領域の活動に有意な負の相関関係が認められました。(図3)

つまり、感覚運動関連領域の活動が大きいほど、鎮痛の効果量も大きいことが示されました。

図3:左感覚運動領域と右感覚運動領域の活動と安静時痛の変化量

今後の展開

痛みが抑制されたメカニズムが明確になっていないため,今後は神経生理学メカニズムの詳細を明らかにしていきます。

関連する先行研究

Imai R, Osumi M, Morioka S.

Clin Rehabil. 2016; 30: 594-603.

Imai R, Osumi M, Ishigaki T, Morioka S.

Clin Rehabil. 2017.31:696-701

論文情報

Imai R, Osumi M, Ishigaki T, Kodama T, Shimada S, Morioka S.

Neuroreport. 2017 Oct 11.

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

センター長 森岡 周(モリオカ シュウ)

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp