2024.03.01

教職員対象「令和5年度人権教育推進委員会主催学内研修会」を開催しました。

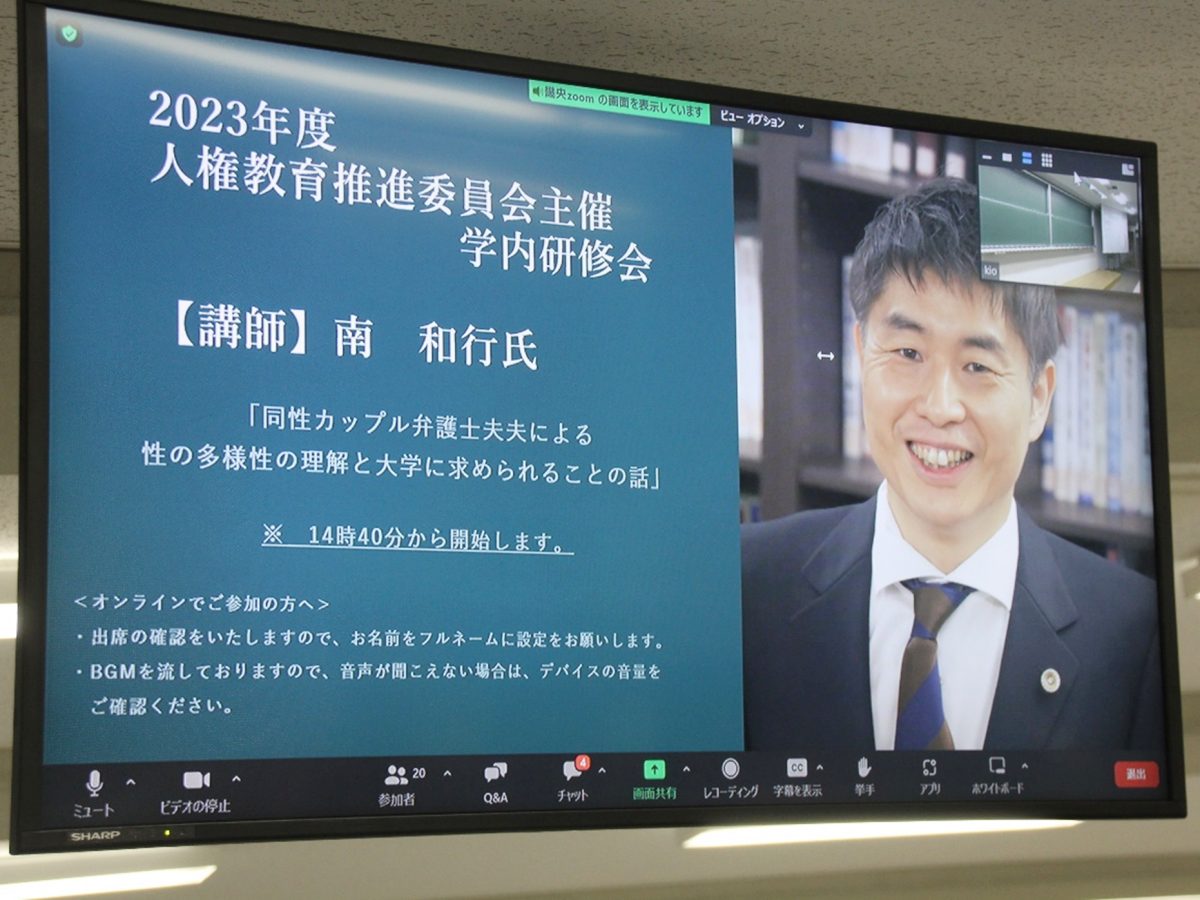

2024年2月15日(木)、本学教職員対象の「人権教育推進委員会主催学内研修会」を開催しました。

講演は遠隔での実施となりましたが講義室でオンライン中継を行い、90名以上の教職員が参加しました。

今年度の研修では自らも同性愛者であることを公にして、同性カップルの弁護士夫夫としてメディア等でも活躍されている、弁護士の南和行氏に講師を務めていただき、「同性カップル弁護士夫夫による性の多様性の理解と大学に求められることの話」をテーマにご自身の経験を交えながらご講演いただきました。

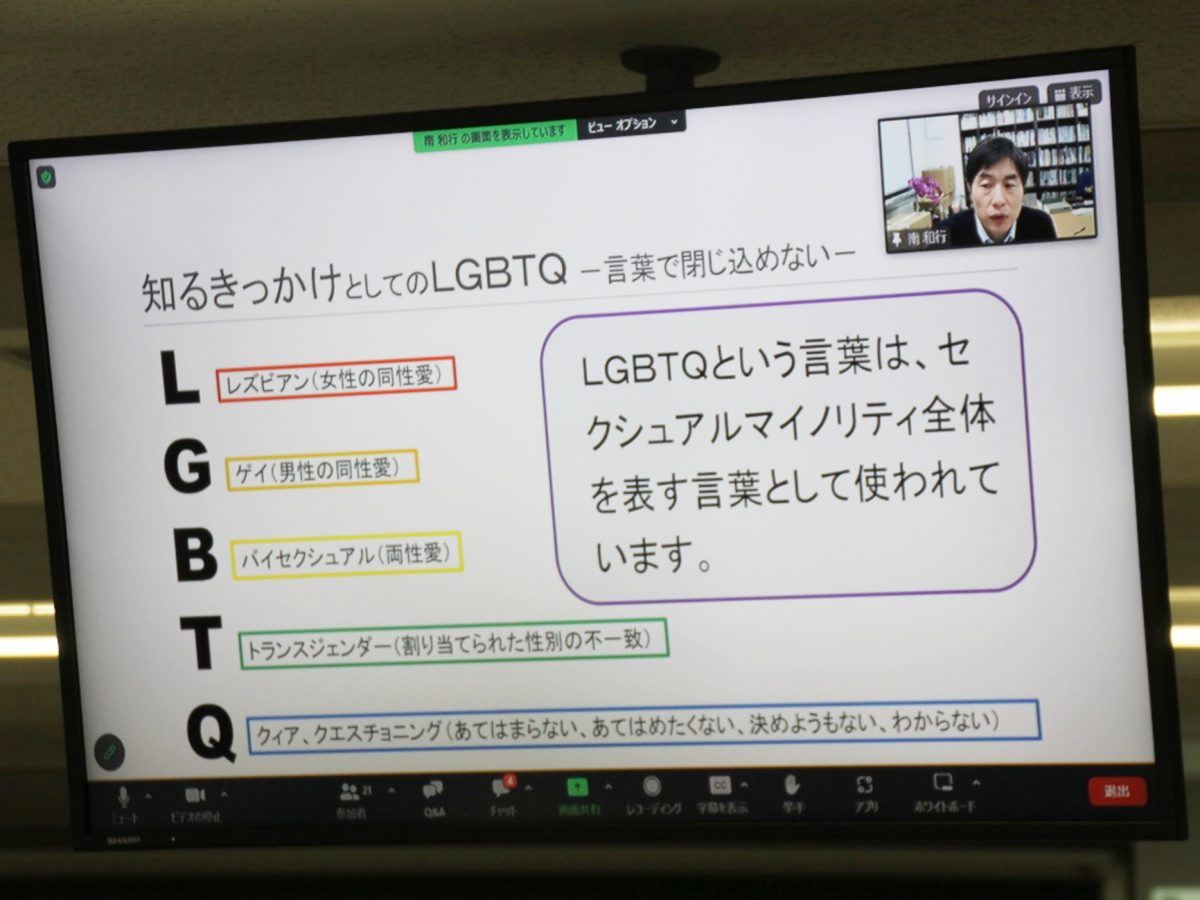

はじめに、性の多様性に関連する名称(LGBTQ・SOGIE)についてご説明いただきました。LGBTQとはレズビアン(Lesbian) 、ゲイ(Gay)、バイセクシュアル(Bisexual)、トランスジェンダー(Transgender) 、クエスチョニング(Questioning)/クィア(Queer)の頭文字を取ったセクシャルマイノリティーを指す名称です。一方で、SOGIEはLGBTQのセクシャルマイノリティーとそれ以外といった考え方ではなく、個人が持つ属性(性の多様性)に視点を向けたもので、Sexual Orientation(性的指向)、Gender Identity(性自認)、Gender Expression(性表現)の頭文字を取った名称として、全ての人に関係がある言葉です。

インターネット等から言語情報が多く入ってくる環境であり、LGBTQやSOGIEという名称は認知が広がっていますが、性的指向や性自認について言葉で説明することはとても難しく、性の悩みを持つ方と接する際には「言葉で閉じ込めない」ことが大切であると講義内で言及されました。教育機関に従事する者として、男らしさ、女らしさ、男は、そして、女はこうあるべきであるといったジェンダーバイアスから脱却し、すべてが個性であることを多くの教職員や学生により率先して訴求していく必要があると強く認識することができました。

また、南氏が弁護士として原告代理人を務められた、他大学におけるアウティング事件について、経験も交えてお話しいただきました。アウティングが当事者にとって重大な事象であることを大学が認識できなかったことが事件化した原因の一つであると言及があり、知識がない、あるいは、知ろうとしないことが多くの人たちを傷つける可能性の気付きとなりました。様々な悩みを持つ者について見て見ぬふりしないこと、一人ひとりに対し優しさを持って接することが性の多様性を受け入れる上で大学に求められていることであると講義の中でも話がありました。健康・デザイン・教育のスペシャリストをめざし、卒業後は多くの人たちと接する機会を持つ学生が多い本学において、教職員一人ひとりが性の多様性について知見を深め、時には命の危険にもつながってしまう性の悩みに対し、いかに的確かつ多角的なアプローチができるかが重要ではないでしょうか。

依然として、誰もがシスジェンダーの男性か女性、そして異性愛者であることが前提とされ、その定義からはみ出した人たちが差別や偏見による具体的な不利益を受けてしまう社会の構造ではありますが、大学として、また、教育機関に従事している教職員として、一人ひとりが性の多様性に対し無関心とならず、理解を深めることで、多様な性に対する個性が当たり前に受け入れられる大学の形成、ひいては社会の形成に寄与していく必要があると強く認識ができた貴重な講演となりました。

【関連記事】

教職員対象「令和4年度 人権教育推進委員会主催学内研修会」を開催しました。

令和3年度 人権教育推進委員会研修会「コロナ禍においてあらためて部落差別について考える」

令和2年度 人権教育推進委員会研修会「コロナ禍における人権問題について」

令和元年度 学園ハラスメント防止委員会・畿央大学人権教育推進委員会 共催研修会「LGBT(ハラスメントと人権)~多様性を認め合う社会をめざして~」

平成29年度 人権教育推進委員会研修会「LGBTって何?ーつながるための第一歩ー」

平成28年度 人権教育推進委員会研修会「子どもの声を聴き権利を守るー子どもアドボカシーとはー」

平成27年度 人権教育推進委員会研修会「ヘイト・スピーチとは何かーだれの、何を傷つけるの?ー」

平成26年度 人権教育推進委員会研修会「発達障害を持つ学生への対応について」