2023.10.16

発達性協調運動障害における行為と結果の規則性の知覚感度~畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

発達性協調運動障害(DCD)は、脳の適応的な運動制御・運動学習システムである内部モデルの働きの先天的・発達的問題として生じるとされています。一方で、定型発達(TD)乳児は生後の発達早期に、自己の運動とその結果の繋がり、すなわち行為と結果の規則的な関係性を知覚できるとされており、この行為と結果の規則性の知覚学習は、運動の多様性や内部モデルの発達に貢献すると考えられます。したがって、DCD児においては、行為と結果の規則性の知覚にも問題が生じている可能性がありますが、DCD児における行為と結果の規則性の知覚感度を調べた研究は皆無でした。そこで、畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターの信迫 悟志 准教授らは、温 文(Wen Wen) 准教授(立教大学)、中井 昭夫 教授(武庫川女子大学)らと共同で、DCD児における行為-結果の規則性の知覚感度について調査しました。この研究成果は、Journal of Autism and Developmental Disorders(Action-outcome Regularity Perceptual Sensitivity in Children with Developmental Coordination Disorder)に掲載されています。

研究概要

DCDとは、協調運動技能の獲得や遂行に著しい低下がみられる神経発達障害の一類型であり、その症状は、字が綺麗に書けない、靴紐が結べないといった微細運動困難から、歩行中に物や人にぶつかる、縄跳びができない、自転車に乗れないといった粗大運動困難、片脚立ちができない、平均台の上を歩けないといったバランス障害まで多岐に渡ります。DCDの頻度は学童期小児の5-6%と非常に多く、自閉症スペクトラム障害、注意欠如多動性障害、限局性学習障害などの他の神経発達障害とも頻繁に併存することが報告されており、近年では脳性麻痺ともリスクファクターを共有する連続体である可能性も指摘されています。またDCDと診断された児の過半数が青年期・成人期にも協調運動困難が残存するとされており、DCDの病態理解と有効なハビリテーション技術の開発は、ニューロリハビリテーション研究における喫緊の課題の一つとされています。

自分の行為と外部刺激との間の規則的な関係性を検出する能力のことを、行為と結果の規則性の知覚と呼びます。この行為と結果の規則性の知覚は、コンパレータモデル以外の運動主体感(Sense of Agency: SoA)を生成する重要な情報源として注目されており、また適応的運動学習パフォーマンスにも関与することが示されています。行為と結果の規則性の知覚は、まだ内部モデルにおける正確な順・逆モデルを持ち合わせていない生後2カ月児にも存在することが明らかとなっており、子どもは行為と結果の規則的な関係性を知覚学習することにより、運動の多様性を獲得している可能性が示唆されています。また最近の研究で、この行為と結果の規則性の知覚感度は、6~15歳と年齢が増加するのに伴い発達向上すること、そして手先の器用さが低下した児では、行為-結果の規則性の知覚感度が低下していることが明らかになっていました。したがって、発達早期からの運動の不器用さを主な特性とするDCD児においては、行為と結果の規則性の知覚にも問題が生じている可能性がありますが、それを調べた研究はありませんでした。そこで畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターの信迫悟志 准教授らは、DCD児における行為-結果の規則性の知覚感度を調べました。その結果、DCD児では、年齢と性別が一致したTD児と比較して、行為と結果の規則性の知覚感度が低下していることが明らかになりました。

本研究のポイント

■ DCD児の行為-結果規則性の知覚感度は低下しており、特に低年齢(6~10歳)DCD児で知覚感度が著しく低下していた。

■ DCD児とTD児の両グループにおいて、年齢の増加に伴い行為-結果規則性の知覚感度は発達向上していた。

■ DCD児における行為-結果規則性の知覚感度の低下は、いくつかの協調運動技能の低下と相関関係にあった。

■ DCD児では発達早期の段階で行為-結果規則性の知覚感度が低下しており、そのことが運動の多様化や内部モデルの発達を阻害し、結果として協調運動技能の低下に陥っている可能性が示唆された。

研究内容

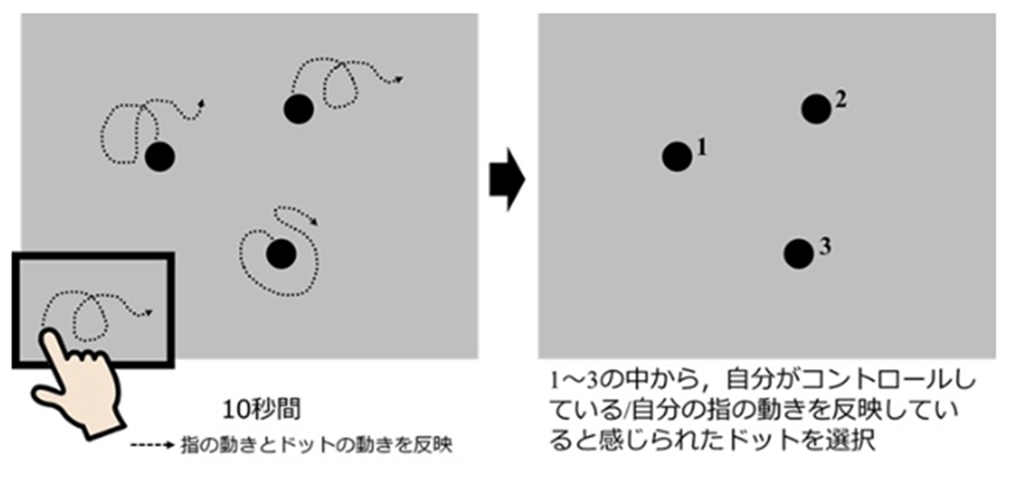

6~15歳までのDCD児20名と年齢と性別を揃えたTD児20名は、行為-結果規則性検出課題(図1)を完了しました。この課題において、子どもたちはタッチパッド上で10秒間自由に指を動かし、モニターに表示された3つのドットのうち、自分がコントロールすることができる/自分の指の動きを最も反映していると感じられたドット(検出目標ドット)を検出することが求められました。1つの検出目標ドットには、子どもが制御できる/指の動きを反映する割合に応じて、7制御条件(0、 20、 40、 50、 60、 80、 100%)が設定され、それぞれ6試行、合計で42試行ありました。他の2つのドットは0%制御のディストラクタードットになっていました。この課題の成績から、規則性検出閾値(Regularity Detection Threshold: RDT)を算出し、行為-結果の規則性の知覚感度の定量指標としました。

図1:行為-結果規則性検出課題

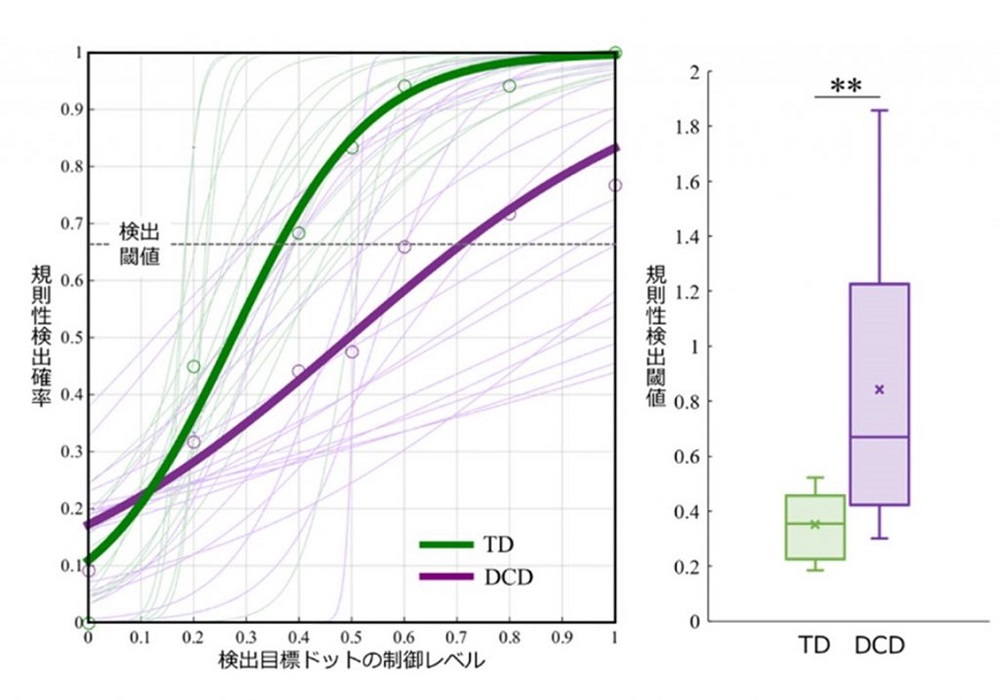

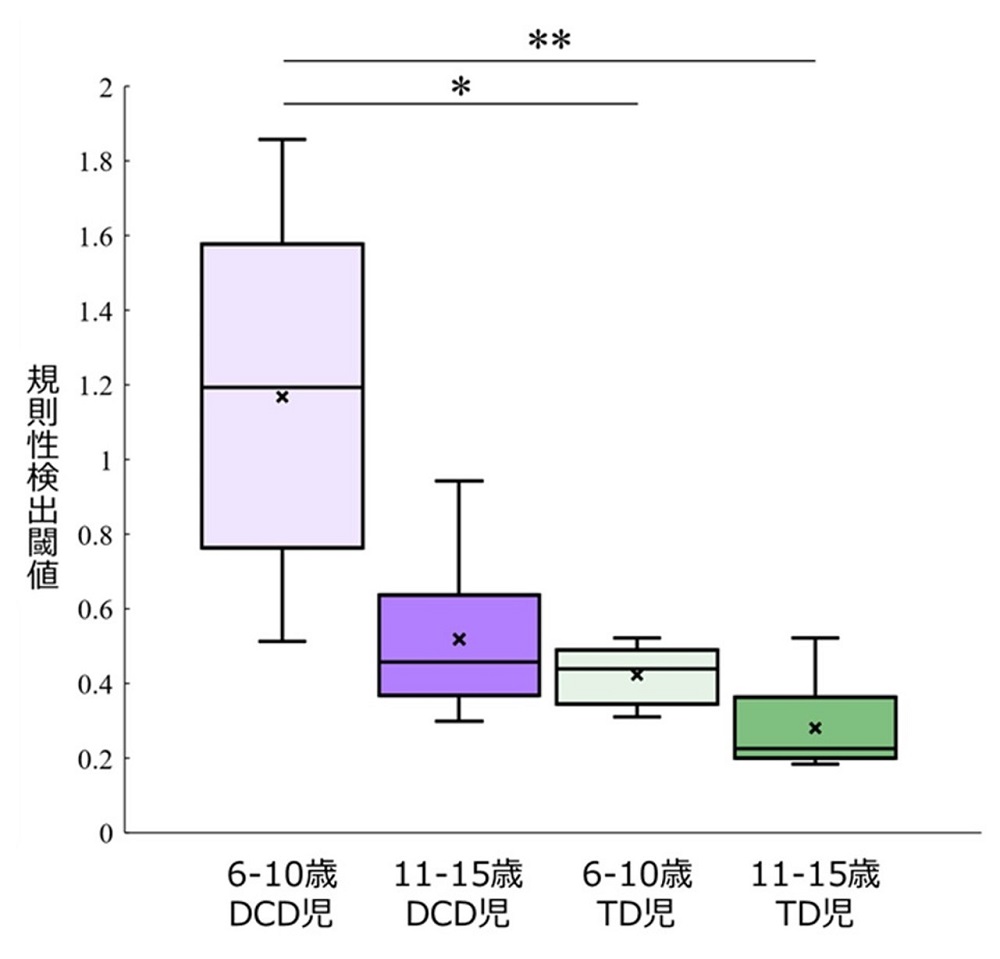

その結果、DCD児のRDTは、TD児と比較して高値を示し、DCD児では行為-結果の規則性の知覚感度が低下していることが明らかになりました(図2)。またDCD児とTD児の両グループにおいて、RDTの低下と年齢の増加との間には有意な相関関係が示され、DCD児においてもTD児においても、年齢の増加に伴い行為-結果の規則性の知覚感度は発達向上することが示されました。そこで、年齢を細分化して検討した結果、低年齢(6~10歳)のDCD児のRDTは、低年齢(6~10歳)および高年齢(11~15歳)のTD児と比較して、有意に高値であることが示され、特に低年齢のDCD児の行為-結果の規則性の知覚感度が低下していることが明らかになりました(図3)。またDCD児においては、RDTといくつかの協調運動技能との間に有意な相関関係が示され、行為と結果の規則性の知覚感度の低下とボールスキルなどの協調運動技能の低下との間に関連性があることが示されました。

図2:両グループにおける規則性の知覚感度度

図3:年齢を細分化した規則性の知覚感度の比較結果

本研究の臨床的意義および今後の展開

本研究は、DCD児における行為-結果の規則性の知覚感度が低下していることを初めて明らかにし、特にDCD児では低年齢の段階で規則性の知覚感度が著しく低下していることを示しました。このことは、DCD児では低年齢の段階で行為-結果の規則性の知覚感度が低下しており、そのことが運動の多様化や内部モデルの発達を阻害し、結果的に協調運動技能の低下に至っている可能性を示唆しました。今後、本研究で使用した行為-結果規則性検出課題と運動の多様性や内部モデルの働きを定量化する課題を併用し、縦断的に調査することで、この可能性を検証していく必要があります。

論文情報

Nobusako S, Wen W, Osumi M, Nakai A, Morioka S.

J Autism Dev Disord. 2023

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

畿央大学 大学院 健康科学研究科

准教授 信迫 悟志

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.nobusako@kio.ac.jp