2025.05.27

精神科看護師の心理傾向と共感力の関係を解明 ― 自己批判・反芻・省察・自己への思いやりに着目したクラスター分析

精神科看護においては、患者の苦痛や混乱に寄り添い、関係性を築くための「対人援助能力」が重要視されています。その中でも、他者の感情を自らのことのように感じ取り理解する「情動的共感」は、精神科看護実践に不可欠な能力です。

本学 健康科学部 看護医療学科(大学院健康科学研究科)の紅林佑介准教授は、精神科看護師の内面的傾向が情動的共感にどのように関連するかを明らかにするため、大規模な調査研究を行いました。その結果、自己への態度や思考様式に基づく群分けと、それに伴う情動的共感の違いがあったことが、国際誌である「perspectives in psychiatric care」誌に掲載されました。

研究背景と目的

これまで、自己批判や反芻といった自己に向けた否定的思考は、看護師自身のストレスや抑うつと関連するネガティブな要素とされてきました。しかし一方で、こうした自己への態度が、自己理解や他者理解にどう影響するかについては十分に検討されていませんでした。

本研究では、精神科看護師が持つ「自己への思いやり(自己のいたわり)」「自己批判」、そして「反芻(ネガティブな反復思考)」と「省察(建設的な自己振り返り)」という4つの内面的特徴に着目し、それらが情動的共感とどのように関係するかを検討しました。

研究方法

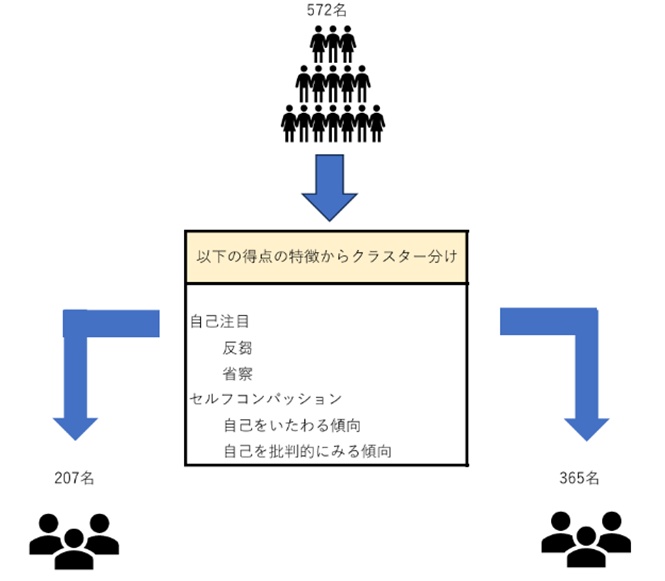

対象は、全国7か所の精神科病院に勤務する572名の看護師です。次の心理尺度を用いてデータを収集しました:

① セルフ・コンパッション尺度(SCS)

自己への優しさ(思いやり)と自己批判を測定

② 反芻‐省察尺度(RRQ)

ネガティブな思考の繰り返し(反芻)と内省的な思考(省察)を評価

③ 情動的共感尺度(EES)

他者の感情への温かさや感受性を測定

本研究では、特に「反芻」「省察」「自己への思いやり」「自己批判」の得点に注目し、これらの心理的特性に基づいて看護師を分類するためにクラスター分析を実施しました。

なぜこの4つを用いたか?

これらはすべて「自己に向かう態度」や「思考のスタイル」を反映する指標であり、個人の内面的な成熟度や、他者に対する共感力に深く関わると考えられるためです。

特に精神科看護では、自己への適切な態度(例:過度な自己否定を避けつつ、自己理解を深める)が、対人援助能力に大きな影響を与えると考えられています。

主な結果

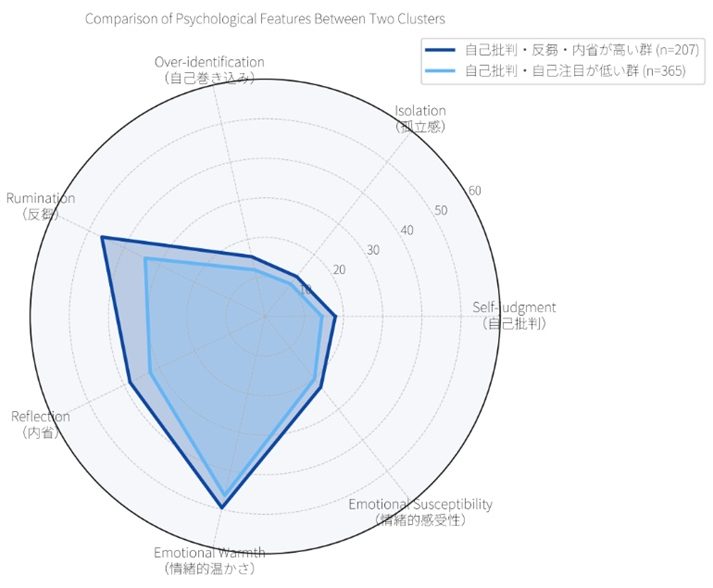

クラスター分析の結果、次の2つのグループが抽出されました:

クラスター1:自己批判・反芻・省察すべてが高い群(自己注目・内省傾向の強い群)

クラスター2:これらの傾向が比較的低い群(自己注目の低い群)

次に、この2群間で情動的共感の得点を比較したところ、クラスター1の方が情動的共感の得点が有意に高いことが明らかになりました。

つまり、自己に対して厳しく、繰り返し内省する傾向を持つ看護師ほど、患者の感情に対して敏感かつ温かく反応できる力が高い傾向がみられたのです。

研究の意義

この結果は、従来の「自己批判や反芻=ネガティブ」とする単純な理解に再考を促すものです。

自己への厳しい視点や内面的な葛藤も、それを省察に変換できる力があれば、むしろ対人援助に必要な情動的共感を育む重要な資源となり得ることが示唆されました。

精神科看護教育においては、単に自己批判や反芻を抑制するだけでなく、それらを建設的な内省へと導く支援が、共感的な看護師の育成につながる可能性があります。

研究の限界と今後の展開

本研究は日本の精神科看護師を対象としたため、文化的要素が影響している可能性があります。今後は国際比較研究や、縦断的研究による心理傾向と共感力の発達過程の検証が望まれます。

論文情報

Kurebayashi, Y.

The hidden side of self-criticism: A cross-sectional cluster analysis of self-compassion, self-focus, and emotional empathy.

Perspectives in Psychiatric Care

doi.org/10.1155/ppc/3340560

問い合わせ先

畿央大学 健康科学部看護医療学科

大学院 健康科学研究科

准教授 紅林佑介

〒635-0832 奈良県北葛城郡広陵町馬見中4-2-2

y.kurebayashi@kio.ac.jp