2025.11.25

脳卒中患者の「二重課題歩行」の安定性、普段の歩行パターンから予測可能に~ニューロリハビリテーション研究センター

脳卒中後、歩行中に同時に他の作業を行うとバランスを崩しやすくなることがあります。畿央大学健康科学研究科の北郷龍也氏、日本福祉大学健康科学部の水田直道助教、畿央大学健康科学研究科の蓮井成仁氏、畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターの森岡周教授らの研究グループは、通常歩行時の体幹の揺れや筋活動のパターンが、二重課題(歩行中に計算などを行う課題)歩行時の安定性に関係していることを明らかにしました。本研究の新規性は、二重課題歩行中の不安定さを、通常歩行中の特徴から予測できることを実証した点にあります。この成果は、転倒予防や脳卒中患者における歩行リハビリテーションの個別化に貢献するもので、今後の効果的な治療プログラム開発につながると期待されます。この研究成果はJournal of Electromyography and Kinesiology誌(Factors Influencing Instability during Dual-Task Walking in Stroke Patients)に掲載されています。

本研究のポイント

- 単一課題歩行中の歩行速度、体幹加速度(RMS)、体幹動揺の規則性(サンプルエントロピー)を用いて、二重課題歩行時における不安定性の程度が予測可能であることを明らかにしました。

- 二重課題歩行時には、単一課題歩行時に比べて体幹の揺れや筋の共収縮が増加し、これらの変化が歩行速度の低下と関連していることが示されました。

- 本研究では、二重課題歩行中の不安定性を単一課題歩行の特性から予測可能であり、転倒リスク評価や個別化されたリハビリテーション介入の根拠に資する基盤が示されました。

研究概要

脳卒中を経験した多くの方々は、歩く際にバランスを崩しやすくなったり、転びやすくなったりすることがあります。さらに、日常生活では「歩きながら会話する」「考え事をしながら移動する」など、複数のことを同時に行う場面が頻繁にあります。しかし、脳卒中の後遺症を持つ方は、このような“二つのことを同時にこなす”状況、つまり「二重課題」に特に弱く、バランスを崩しやすくなることが知られています。

このような背景のもと、畿央大学健康科学研究科の北郷龍也、日本福祉大学健康科学部の水田直道 助教、畿央大学健康科学研究科の蓮井成仁、畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターの森岡周 教授らの研究グループは、二重課題歩行時の不安定さを、単一課題歩行時の特性から予測できるかを検証しました。研究には30名の脳卒中患者が参加し、通常歩行(単一課題)と、計算などの課題を同時に行う二重課題歩行を比較。その際の歩行速度や体幹の揺れ、体幹の動きの複雑さなどを計測・分析しました。

その結果、単一課題歩行時の「歩行速度が遅い」「体幹の動きが大きい」「体幹の動きのリズムが不規則」といった特性が、二重課題歩行時の不安定さと強く関係していることが明らかになりました。つまり、複雑なタスクをしながらの歩行に不安がある人は、通常の歩行時にもすでに特有の不安定な動きが表れているということです。

この研究の新規性は、これまで感覚的・経験的に語られがちだった「二重課題に弱い」という問題を、具体的な身体データによってその特徴を定量的に示した点にあります。これにより、転倒リスクの早期発見や、認知と運動を組み合わせた個別リハビリテーション計画の立案が、より科学的な根拠をもって進められる可能性が広がります。

研究内容

脳卒中を経験した多くの方々は、歩く際にバランスを崩しやすくなったり、転びやすくなったりすることが知られています。さらに、歩きながら別の作業(例えば、計算や会話など)を同時に行う二重課題歩行では、よりバランスを失いやすくなります。しかし、脳卒中後の患者がなぜ、このような不安定さを感じやすいのか、通常の歩行との関連性については十分に解明されていませんでした。

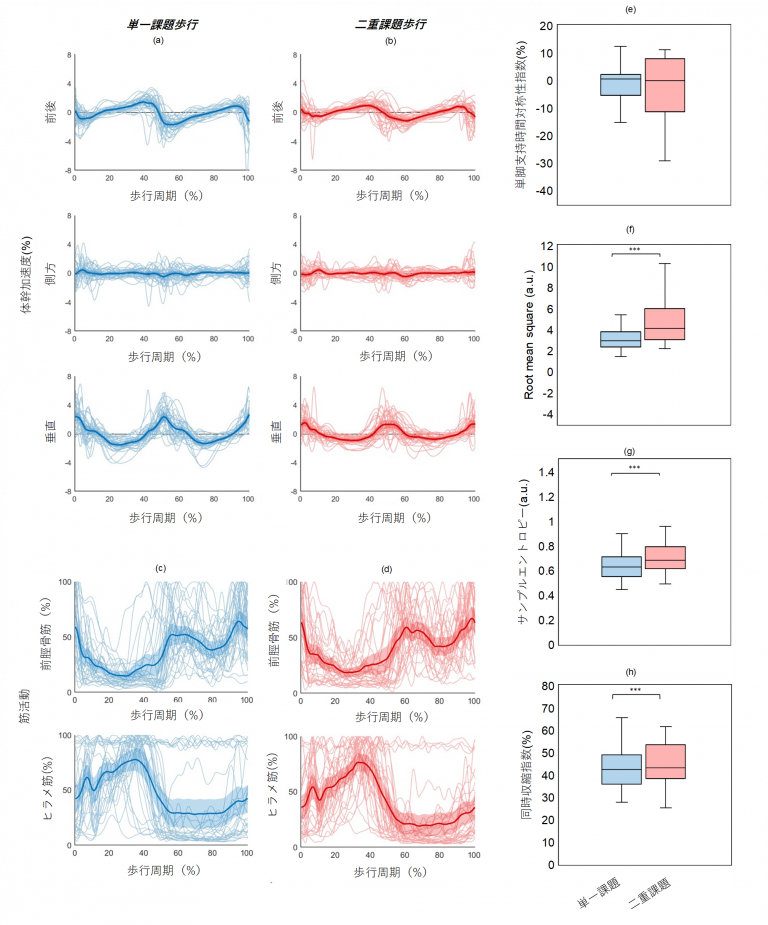

本研究では、脳卒中後の患者30名を対象に、単一課題歩行(通常の歩行)と二重課題歩行(歩行中に引き算を行う)の両方において、慣性センサーと筋電図を用いて体幹の動きや筋活動を測定しました。その結果、二重課題歩行時には通常歩行時に比べて歩行速度が低下し、体幹の揺れ(RMS)や体幹動揺の規則性(サンプルエントロピー)、下肢筋の共収縮が増加することが明らかになりました(図1)。

また、単一課題歩行から二重課題歩行における歩行速度低下率は臨床評価と有意な相関を示しませんでしたが、同時収縮指数、サンプルエントロピー、RMSにおいては有意な負の相関を示しました(図2)。

さらに、通常歩行時の歩行速度、体幹の揺れ、体幹動揺の規則性が、二重課題歩行時の不安定性を予測する因子であることを統計的に示しました。

図1.単一課題および二重課題条件下での体幹加速度、下肢筋活動、および歩行評価

左および中央パネル:単一課題歩行時(a)および二重課題歩行時(b)における体幹の前後方向、側方方向、垂直方向の加速度;単一課題歩行時(c)および二重課題歩行時(d)における前脛骨筋およびヒラメ筋の筋活動。右パネル:条件間における単脚支持時間対称性指数(e);RMS(f);サンプルエントロピー(g);同時収縮指数(h)の箱ひげ図。

図2.歩行速度低下率と臨床評価および歩行評価との関連性

この研究の新規性は、これまで歩行中の認知課題が与える影響だけに着目されていた「二重課題における問題」を、通常時の歩行特性データによって予測できる可能性を示した点にあります。これにより、脳卒中リハビリテーションの新戦略や、歩行の個別化治療の設計に貢献できる可能性があります。

本研究の臨床的意義および今後の展開

脳卒中後における歩行不安定性が、単一課題歩行時の特性から予測可能であることを示し、二重課題歩行時の転倒リスク評価に新たな視点を提供しました。今後は、単一課題歩行の指標を活用した新規リハビリテーションの効果検証と、認知機能負荷に対応したトレーニングプログラムの開発を行う予定です。

論文情報

Ryuya Kitago, Naomichi Mizuta, Naruhito Hasui, Shu Morioka

Factors Influencing Instability during Dual-Task Walking in Stroke Patients

J Electromyogr Kinesiol. 2025 Oct 26;85:103077

問い合わせ先

畿央大学大学院健康科学研究科

博士後期課程 北郷 龍也

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

教授 森岡 周

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp