2021.07.27

地域在住後期高齢者における新規要介護発生の地域内格差:4年間の前向きコホート研究 ~理学療法学科

要介護状態のリスクに1.7倍も地域内格差がある可能性

~5000名を4年間追跡した調査結果から~

わが国において、健康日本21(第2次)では、健康寿命の延伸に加え、健康格差*の縮小も目標として掲げられています。健康寿命の延伸とは、つまり要介護状態にならないように予防することで、今までに要介護状態になるリスクに関連する要因についての研究は多く行われてきました。一方、健康格差について、都市部・農村部での比較や都道府県・市町村間での結果は示されてきましたが、格差の縮小のためにはそれぞれの市町村でより小地域での検討が必要であると考えられます。理学療法学科の松本大輔 准教授、高取克彦 教授は、要介護状態になるリスクが特に高い後期高齢者を対象に4年間の前向き調査を行い、新規要介護認定について小地域間(小学校区)で格差の存在を我が国で初めて明らかにし、IJERPH 誌(IF:3.39)に発表しました。

*健康格差:地域や社会経済状況の違いによる集団間の健康状態の差

研究概要

A市在住の後期高齢者約5000名を4年間追跡調査し、新規要介護認定に関連する要因について調査しました。

小地域間(小学校区)での4年間での新規要介護発生割合と、新規要介護認定に関連する要因について調整してもなお、小地域格差があるかを分析しました。

本研究のポイント

後期高齢者に対する大規模調査によって、関連要因を調整しても、新規要介護認定に地域内格差があること明らかになりました。

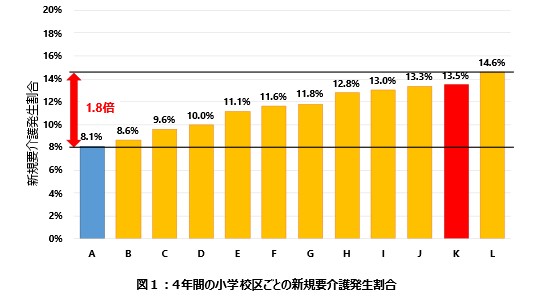

小学校区ごとの新規要介護発生割合は8.1-14.6%と約1.8倍の地域内格差が認められました(図1)。

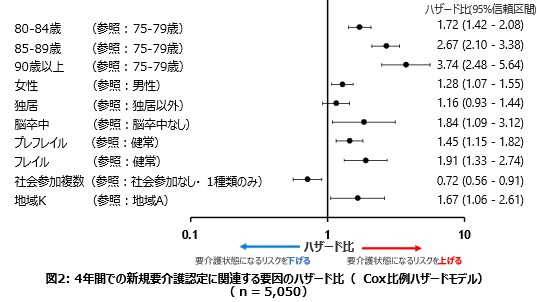

関連する要因として年齢、性別、病気、フレイルを調整しても、特定の小学校区では要介護状態になるリスクが約1.7倍も高いことがわかりました。さらに、複数の種類の社会参加はリスクを約30%下げることも明らかになりました(図2)。

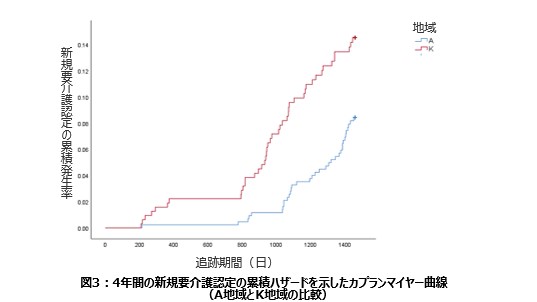

調査1年後以降から、地域AとKの間に新規要介護発生率の差が見られています。

本研究の意義および今後の展開

本研究は後期高齢者の新規要介護発生における地域内格差を示した大規模かつ前向きに調査した数少ない研究です。今回の結果から、より生活に密着した小地域の実態を把握・分析することで、介護予防の解決の糸口につながる可能性があると考えます。今後は、社会経済的要因や環境要因(Walkability:歩きやすさ)などの視点を加え、地域内格差の原因の解明に向けて研究を続けていきます。

謝辞

研究にご協力いただきました住民の皆様、市役所の方々に感謝申し上げます。

論文情報

D. Matsumoto, K. Takatori. Regional Differences Incidence Among Japanese Adults Aged 75 Years and Older: A 4-Year Prospective Cohort Study.

Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18(13), 6791;

問い合わせ先

畿央大学 理学療法学科

准教授 松本 大輔(マツモト ダイスケ)

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: d.matsumoto@kio.ac.jp