2020.09.23

利用できる手がかりに応じて変化する運動制御時の自他帰属戦略~ニューロリハビリテーション研究センター

動作の中で得られる感覚を自己帰属したとき(自分で自分の運動を制御していると思えるとき)、我々はその感覚に基づいて運動を制御しようとします。この自己帰属は、内的予測や感覚フィードバックといった感覚運動手がかりや、知識や思考といった認知的手がかりなどに基づいて決定されることが報告されています。畿央大学大学院博士後期課程・日本学術振興会特別研究員の宮脇 裕 氏と森岡 周 教授は,運動制御時にこれらの手がかりがどのような関係性で利用され自他帰属が達成されるのかについて検証しました。この研究成果は、Attention, Perception, & Psychophysics誌(Confusion within feedback control between cognitive and sensorimotor agency cues in self-other attribution)に掲載されています.

研究概要

自他帰属(Self-other Attribution)とは、自己由来感覚と外界由来感覚を区別することを指します。この区別が上手くいかなくなると、「自分で自分の運動を制御している」という運動主体感の変容を招いたり、不必要な感覚に基づいて運動を遂行してしまったりすることが明らかにされています。この自他帰属には、運動の内的予測や感覚フィードバックといった「感覚運動手がかり」や、自分の持つ知識や思考といった「認知的手がかり」が関与することが報告されています。そしてこれらの手がかり間の関係性について、最適手がかり統合(Optimal Cue Integration)と呼ばれる仮説が提唱されています。本仮説によると、脳は状況に応じた手がかりの信頼性を計算し、その信頼性に基づいて自他帰属にどの手がかりを利用するか決定すると考えられています。しかしながら、運動に直接関与しない認知的手がかりが運動制御時の自他帰属に影響しうるのかは依然明らかになっていません。

宮脇 裕 氏(畿央大学大学院博士後期課程,日本学術振興会特別研究員,慶應義塾大学医学部リハビリテーション医学教室)と森岡 周 教授は、フィードバック制御課題を用いて、自他帰属における認知的手がかりの効果について,感覚運動手がかりの情報量を操作した3つの実験により検証しました。その結果、感覚運動手がかりが十分に利用できる状況では(実験1)、,認知的手がかりは自他帰属に利用されませんでしたが、感覚運動手がかりの情報量が少ない状況では(実験2)、認知的手がかりも自他帰属に利用されることが示されました。そして興味深いことに、感覚運動手がかりが十分利用できないような状況では(実験3)認知的手がかりの効果は認めず、これらの実験から、運動制御では認知的手がかりの効果は特定の状況に限定される可能性が示されました。

本研究のポイント

■ 運動制御時の自他帰属は感覚運動手がかりに基づく。

■ 運動制御では認知的手がかりは特定の状況においてのみ自他帰属に影響しうる。

■ 認知的手がかりの効果は利用できる感覚運動手がかりの情報量に依存する可能性がある.

研究内容

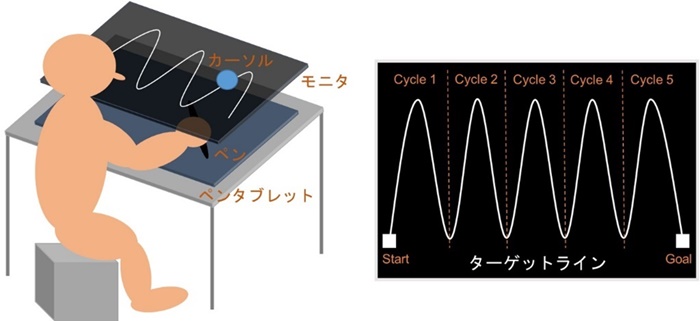

参加者(健常大学生)は,モニタ上に表示されたターゲットラインをなぞるようにペンタブレット上で上肢の正弦曲線運動を遂行しました(図1; Asai, 2015)。この際,視覚フィードバックとしてカーソルが表示されました。感覚運動手がかりとして、カーソルの動きには、自分のリアルタイムの運動が反映される条件(自己運動条件)と、事前に記録した運動が反映される条件(フェイク運動条件)がありました。参加者は、自分の実際の運動とカーソル運動の時空間的な一致性に基づき、カーソルが自己運動を反映していると判断できる場合にそのカーソルを操作しターゲットラインをなぞることを求められました。

図1:実験セットアップ

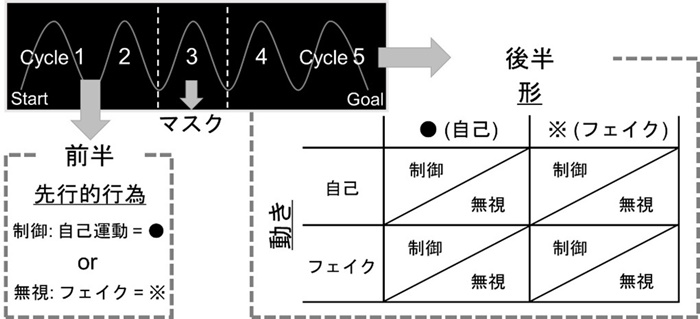

ターゲットラインの前半(Cycle 1と2)では、カーソルの形を動きに対応付け、形に基づき自他帰属させることで形を認知的手がかりとして与えました(図2)。具体的には、前半では●の形のカーソルは自分のリアルタイムの運動(自己運動)を反映し、※のカーソルは事前に記録した運動(フェイク運動)を反映していたため、参加者に形の情報から自他帰属することを求めました。特に、形を基にカーソルを制御する条件を設け、形をプライミングしました。ターゲットラインの後半(Cycle 4と5)まで運動を進めると、この対応関係が変化することがあり、この際に参加者が動きと形どちらの手がかりを用いて自他帰属するかを検証しました。課題中にターゲットラインとペン座標の距離を運動エラーとして測定し、この運動エラーから手がかりの利用度を算出しました。

図2:実験デザイン

実験2と3では、それぞれカーソルを8 Hzと4 Hzで点滅させることで、カーソルの動きの情報量を減少させました。この際,動きの情報量減少により認知的手がかりの効果が変動するかを検証しました。

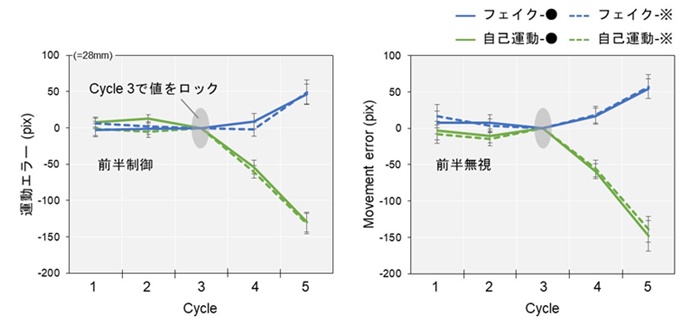

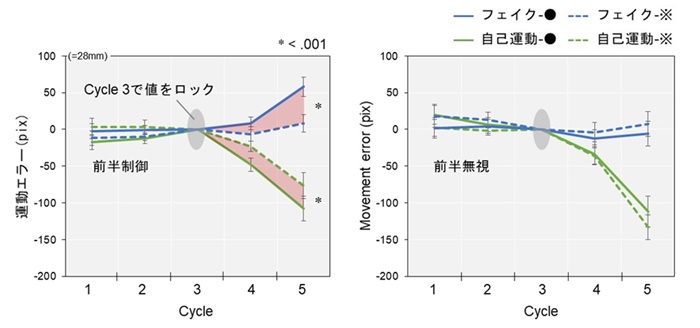

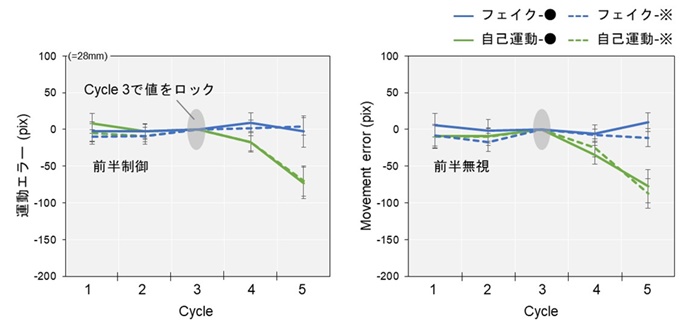

結果として、実験1の感覚運動手がかり(カーソルの動き)が十分に利用できる状況では、自他帰属において認知的手がかり(カーソルの形)の効果は認めませんでしたが(図3)、実験2の感覚運動手がかりの情報量が少ない状況では、認知的手がかりも自他帰属に利用されるようになりました(図4)。そして実験3の感覚運動手がかりがほとんど利用できない状況では,認知的手がかりの効果は認めませんでした(図5)。

図3:実験1における運動エラー

運動エラーについては、各条件とベースライン条件(視覚フィードバックなし)間の差分を算出しています。また,サイクル3で各条件の運動エラーの値がゼロになるようにロックしています。自己運動条件(青線)とフェイク運動条件(緑線)間の運動エラーにおける差は,参加者が後半にカーソルの動きに基づいて自他帰属を為したことを示します。●条件(実線)と※条件(点線)間の差は、参加者が後半にカーソルの形に基づいて自他帰属を為したことを示します。エラーバーは標準誤差を示します。

図4:実験2における運動エラー

実験2では、カーソルを8 Hzで点滅させることで、実験1に比べて自他帰属に利用できる感覚運動手がかりの情報量を減少させました。

図5:実験3における運動エラー

実験3では、カーソルを4 Hzで点滅させることで、実験2からさらに感覚運動手がかりの情報量を減少させました.

本研究の意義および今後の展開

本研究は、運動制御時の自他帰属が感覚運動手がかりを基になされており、その手がかりを利用できてかつ情報量が少ない状況では認知的手がかりで代償しうるという、健常者における運動制御時の自他帰属戦略を示唆しました。今後は、感覚運動手がかりの利用に問題をきたす可能性がある脳卒中後遺症を有する方々を対象に、その自他帰属戦略について健常者との相違を検証していく予定です。これらの検証による研究の発展は,脳卒中後遺症の病態と運動主体感の関係性を解明する一助となることが期待されます。

関連する先行研究

Asai T. Feedback control of one’s own action: Self-other sensory attribution in motor control. Conscious Cogn. 2015;38:118-129.

論文情報

Miyawaki Y, Morioka S.

Atten Percept Psychophys. 2020

問い合わせ先

畿央大学大学院健康科学研究科

博士後期課程 宮脇 裕(ミヤワキ ユウ)

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

E-mail: yu.miyawaki.reha1@gmail.com