2020.07.10

産婦人科医に学ぶ!超音波診断法の理論と実際~助産学専攻科

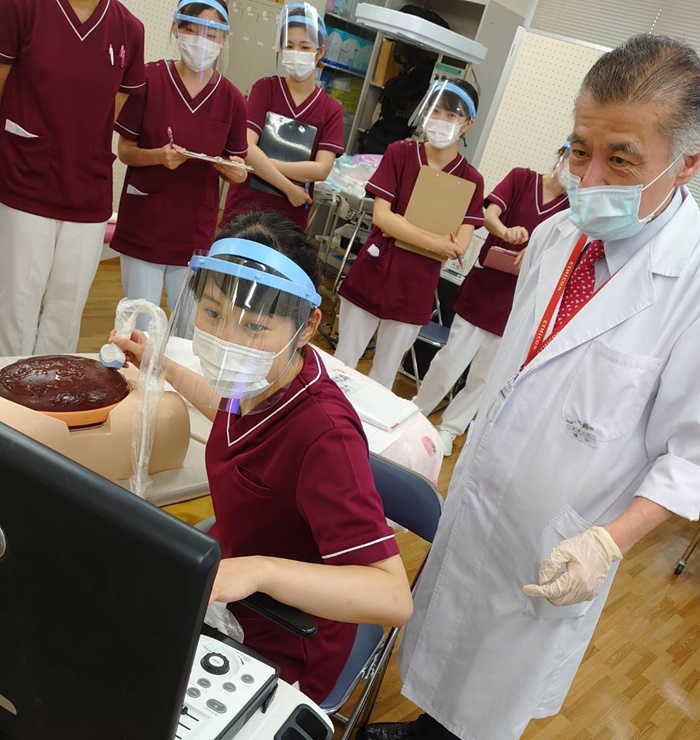

令和2年7月8日(水)の「助産診断技術学Ⅰ(妊娠期診断とケア)」の科目の中で、産婦人科医師である健康科学部長の植田政嗣先生に助産学専攻科の学生10名が超音波検査について教えていただきました。

始めに、超音波診断法の理論と実際の講義を受けたあと、演習を行いました。

演習ではまず、植田先生が実際の超音波検査機器を用いて、胎児の観察や機械の使用方法、胎児の推定体重測定や妊娠週数の導きだし方などについてわかりやすく説明しながら腹部模型で実演していただきました。植田先生の実演に学生たちはすっかり感心し、必死にメモを取っていました。

その後、学生一人ひとりが植田先生の指導のもと、順番に超音波診断の演習を行いました。

最初は不慣れな為時間がかかっていましたが、植田先生の笑いも交えた丁寧なレクチャーもあり、学生10名全員が胎児推定体重を測定し、妊娠週数を導き出すことが出来ました。

超音波診断では腹部にプローブをあて、胎児がうまく映っている箇所で画面を静止するのですが、学生たちはやや苦戦している様子でした。それでも、「今だ!」と応援する声や、正確な胎児推定体重が測れた時には拍手が起こるなど、和気あいあいとした楽しい雰囲気の中で演習が行われました。

今回も新型コロナウイルスの感染予防を行いながらの演習となり、制約は多くありましたが、学生10名で工夫しながら学びを深めることが出来ました。

助産学専攻科 助手 畠中美有希

初めて実際に超音波の機械を使って、胎盤や羊水量、胎児の様子を見せていただきました。もちろん腹部に入っているのは胎児模型なので動いてはいないのですが、なかなか胎児の測定部分をエコーで探し出すのが難しく、植田先生のサポートのもとやっと測定することが出来ました!実際の胎児は動いているのでより一層難しいだろうな…。と感じました。

講義を受け、超音波診断法で胎児付属物や胎児の発育状態をきちんと見ていくことが、母子共に健やかに妊娠を継続していくために大切なことであると学ぶことができました。

助産学専攻科 岡本悠希

【岡本さんが登場する「1分でわかる畿央大学」ムービー】

よく読まれている記事

カテゴリ

タグ

キーワード検索

アーカイブ