2025.05.27

自分に厳しい人ほど、他者にやさしくなれる? ― 精神科看護師572名を対象にした研究からわかったこと ―

精神科の看護師さんたちは、患者さんの心の痛みや不安に寄り添いながら、日々支援を行っています。

そのために欠かせないのが、「情動的共感(じょうどうてききょうかん)」と呼ばれる、相手の感情を自分のことのように感じ取る力です。

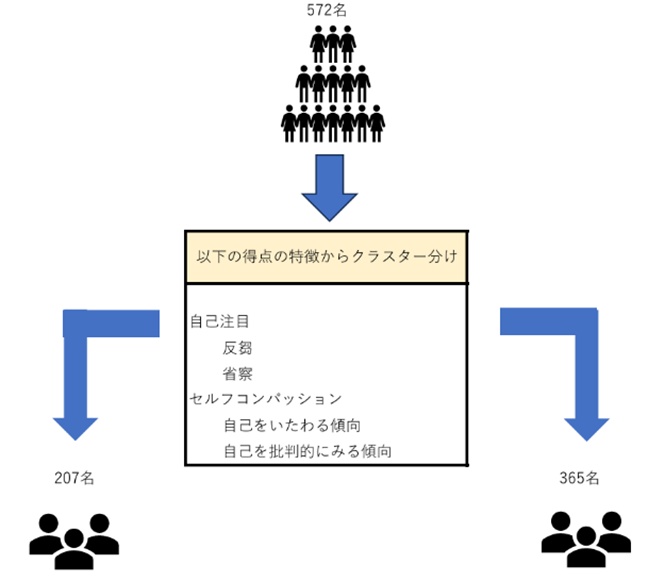

畿央大学 健康科学部 看護医療学科の紅林佑介准教授は、精神科看護師572名を対象に、「心の内側」と「共感力」の関係を明らかにするための研究を行いました。

今回の研究では、

・反芻(はんすう):ネガティブなことを繰り返し考える傾向

・省察(しょうさつ):自分を好奇心を持って振り返り、学びに変えようとする力

・自己への思いやり(自己のいたわり)

・自己批判(じこひはん)

この4つの心理的特徴に着目しました。

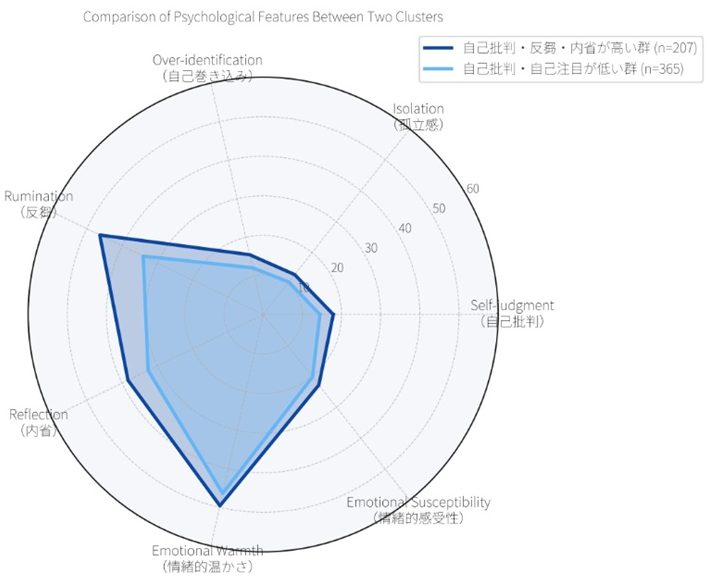

これらはすべて「自分に向かう心のあり方」を表しており、自分をどう捉えているかが、他者への共感にも影響を与えるかもしれないと考えたのです。4つの特徴の得点をもとにクラスター分析を行った結果、看護師さんたちは2つのタイプに分かれました。

🟠 タイプ1:「自己批判・反芻・省察」がいずれも高いグループ

🔵 タイプ2:それらが比較的低いグループ

次に、この2つのグループで情動的共感の高さを比較したところ、

なんと、「自己批判や反芻が強いタイプ1」の方が、情動的共感が有意に高いことがわかりました。

つまり、

「自分に厳しく、くよくよしやすい一面を持ちながらも、

それをしっかり省察できる人は、

他者の心にもより深く寄り添う力がある」

そんな可能性が示されたのです。

🔍 研究からわかること

これまで、自己批判や反芻は「減らすべき悪いもの」と考えられがちでした。

でもこの研究は、それらを単に否定するのではなく、どう受け止めて活かすかが大切だと教えてくれます。

「悩みながらも、自分自身と向き合う」

そんな姿勢が、結果として誰かを思いやる力にもつながるのかもしれません。

📚 研究タイトル:

Perspectives in Psychiatric Care誌

doi.org/10.1155/ppc/3340560

🧑⚕️ 研究者:

畿央大学 健康科学部看護医療学科 紅林佑介准教授

y.kurebayashi@kio.ac.jp

よく読まれている記事

カテゴリ

タグ

キーワード検索

アーカイブ