2022.07.20

「認知症ケア論」で学外施設へフィールドワーク第2弾! ~看護医療学科

今年度より「認知症ケア論」が開講されました。1・2年次開講で今年は1回生8名が選択をしています。選択した学生は、身内に認知症のある方がいらっしゃったり、認知症に興味がある学生です。

2022年7月16日(土)、前回の「認知症ケア論」で学外施設へフィールドワーク! に引き続き、SPSラボ若年認知症サポートセンターきずなや でフィールドワークを行いました。きずなや代表の若野達也氏とまほろば俱楽部代表の平井正明氏にフィールドワークをご担当いただきました。

SPSラボ若年認知症サポートセンターきずなやは、2009年 地域で孤立する若年性認知症の人と家族に対しての居場所や活動拠点をつくる目的でスタートしたそうです。当初は、若年性認知症の理解が浸透しておらず、制度や既存の事業所も利用できないなどの地域課題があったため、当事者・家族とともに考え、若年性認知症の人と家族の孤立・孤独を防ぐために活動を始められたのがきっかけで、現在では多くの業種と連携を取りプロジェクトを展開されています。また、奈良県の委託で、『奈良県若年性認知症サポートセンター』の相談事業や、ピアサポート構築事業も行っておられます。

▼SPSラボ若年認知症サポートセンターきずなや(ホームページより)

まず、きずなやの畑や梅の木を見ながら、手掛けておられる農福連携プロジェクトや異業種連携についてご説明いただきました。

きずなやのある土地は、もともと住民らでつくる広い梅林でしたが、土壌悪化と住民の高齢化で手入れができずほとんど枯れてしまっていたそうです。そこを若年性認知症の人や家族、支援者、メンバーの方たちと共に、梅林のお手伝いを始め、追分梅林として復活させたそうです。収穫した梅はそのまま販売するほかに、梅ジュースにして販売もされています。

▼追分梅林の説明をしてくださる若野さんと真剣に聴き入る学生たち

他に、大和橘の栽培や夏みかんなども栽培されているそうです。また、近畿大学農学部と共同研究で作られた、土を使わずに栽培できるポリエステル培地についても紹介していただきました。軽量で半永久的に利用できるため、農業の担い手不足も解消できます。地域の高齢化問題の対策として、他にも構想中のドローンを使った梅の実収穫や、地域に人を呼び込むためのひまわり畑構想など伺いました。また、幾つかの団体が共同利用するOIWAKE FARMや、ボランティアで参加していた大学生が立ち上げたOIWAKE PARK(ネット上での運営ができるキャンプ場)などを知ることができました。

お話を伺ううちに、きずなやでは若年性認知症の人とそのご家族だけでなく、地域の団体や高齢者からボランティアに来る学生まで、みんなが良い方向に進むためにどうすればいいかを常に考えておられ、様々な可能性にチャレンジしておられることがよくわかりました。誰も置いていかない、常に明るい未来を創っていこうとする姿勢が、多くの人や企業を引き寄せるのだと強く思いました。

▼OIWAKE FARMの説明中の様子

▼OIWAKE PARK

その後部屋に戻り、若野さんからさらに詳しく事業所ができた背景や事業展開などについて語って頂きました。

学生からの質問「今まで活動を続けてこられた中で何が一番大変だったか?」に対して、若野さんは「時間軸で大変なことは変わるが、最初は地域の人達から理解が得られず、調整していくのが本当にしんどかった。一年間かけて説得していった」と答えてくださいました。

また、コロナ禍のワクチン接種の際、若年性認知症の方は個人情報保護の観点から医療・行政間や施設間でのデータ確認が行えず、ワクチンがなかなか摂取出来なかったという話を聴いて、自分達が看護師として勤務した際には何ができるのかを考えるきっかけになりました。

平井さんからは、「自分がすべてできなくてもいい。自分のもっている知識や人を繋ぐことが大切」というアドバイスも頂きました。

午後からはきずなやに地域の専門職(地域包括支援センター・訪問介護ステーション・老人介護施設・DPM(Darkside young Prevent Mission:息苦しさを抱える若者達の孤独・孤立を防ぐ)の方々が4人来てくださり、地域における相談支援や介護保険事業所、地域活動、若者の孤立・孤独を防ぐプロジェクト等についても話していただきました。

▼講義中の地域包括支援センター中村様

▼講義中のDPMの鈴木様

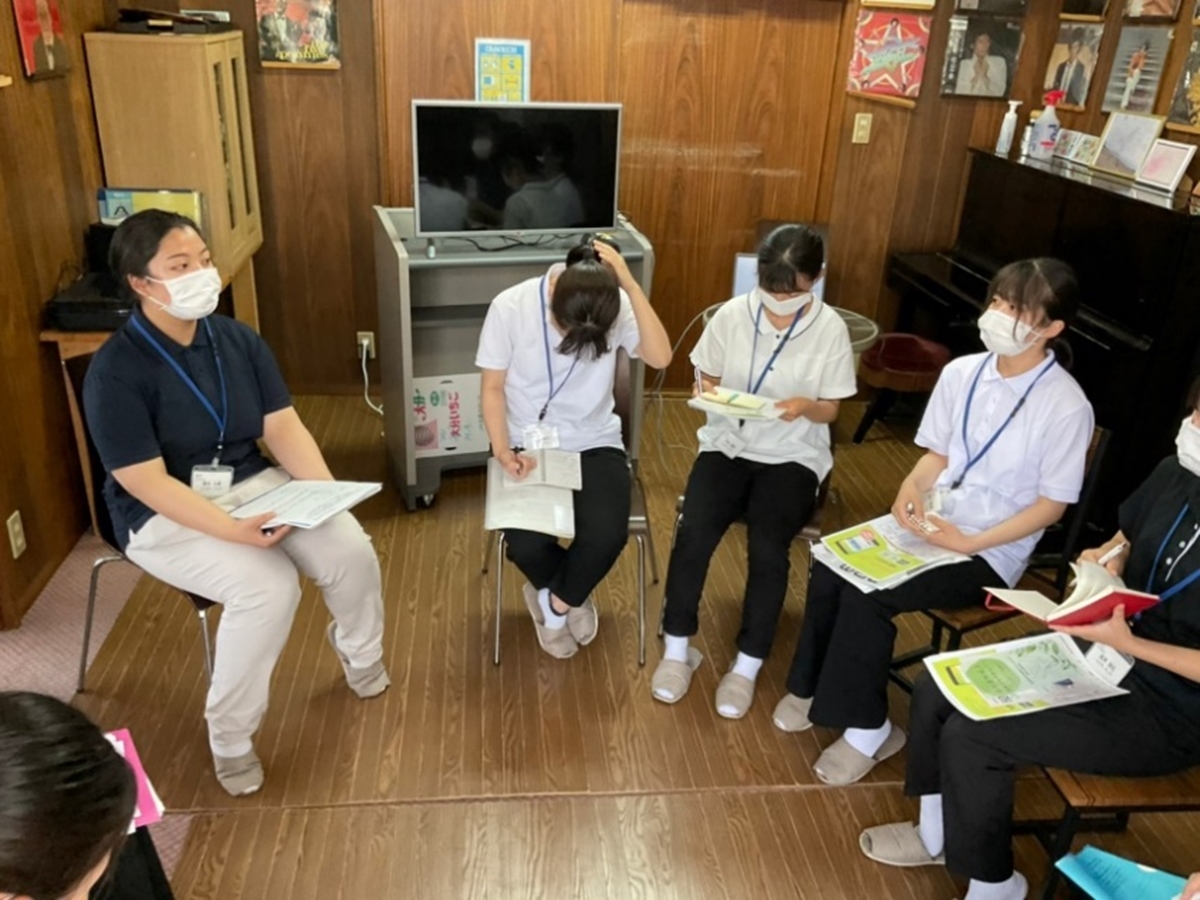

最後に「本日のフィールドワークから気付いたこと・考えたこと」をテーマにグループワークを行いました。

学生からは、

●認知症という病気だけに捉われることなく、若者や地域の高齢化問題などにも視野を広げることで双方の解決につながる

●看護師になることで、医療の目線でしか物事を捉えられなくなるのではなく、いつでも対象者の目線で物事を考えることが必要

●看護の視点だけでなく、地域がどう影響するのかを考えながら社会を学んでいくことが大事だ

●当事者は変えられないが、社会は変えられると学んだ。各々が得意な分野で社会に足りない分を補うことが私たちに求められている

などの意見がありました。

▼グループワークの様子

認知症ケア論を受講している学生は1回生で、まだ看護分野もほとんど学習できていない段階ですが、今から看護のことだけでなく広い視野を持って学べているところに頼もしさを感じました。今回の学びが、今後医療に携わる人としての成長の糧になればと思います。

最後になりましたが、学生に貴重な学習の場をご提供いただき、熱心にご講義いただきました若野様、平井様はじめご協力・ご助力を賜りました皆様に感謝申し上げます。

看護医療学科 助教 島岡昌代

【関連記事】

「認知症ケア論」で学外施設へフィールドワーク! ~看護医療学科

5か国合同でのミニシンポジウム開催 ~ 看護医療学科「 国際看護論Ⅰ」

摂食嚥下障害看護認定看護師の講師を招いて 「高齢者の摂食・嚥下のための看護」演習を行いました!~看護医療学科「老年看護学援助論Ⅱ」

「最期のときに、心をこめて。」エンゼルケアの演習を実施しました ~看護医療学科「終末期ケア論」

対面とZoomで「七夕交流会」を開催!~Orange Project®畿央大学

第1回エコマミ公開講座に山崎教授と学生が協力!~Orange Project®畿央大学

よく読まれている記事

カテゴリ

タグ

キーワード検索

アーカイブ