2025.05.08

活躍する大学院修了生vol.3~大松 聡子さん(株式会社デジリハ 勤務/健康科学研究科博士後期課程修了)

働きながら学べる畿央大学大学院を経て、現場で活躍する修了生をご紹介!大学院への進学を考えている方、あるいは研究に興味をお持ちの方に向けて、これまでのキャリアや大学院での経験、研究の魅力などを振り返っていただきました!

- 大松 聡子さん(健康科学研究科 博士後期課程 2019年3月修了)

現在のお仕事・研究を教えてください!

株式会社デジリハ 研究開発部に所属し、既存および新たなサービスの価値を創出する業務に携わっています。最近ではプロダクトマネージャーとしての役割も担っています。また、畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター客員准教授としてリヨン神経科学研究センターのメンバーと研究に関する議論を重ねています。

これまでのキャリアを教えてください!

広島大学を卒業し作業療法士免許を取得後、主に脳卒中を中心とした中枢神経疾患の急性期から維持期にかけた支援に従事してきました。大阪の村田病院という脳神経外科病院に勤務しながら、修士・博士課程に進学しました。

その後、国立の研究機関で研究員として1年半勤務し、同施設内の病院に異動して4年間、作業療法士として脊髄損傷者に対する再生医療の慢性期治験に携わりながら、研究員としても引き続き研究に取り組みました。現在は臨床を離れ、企業の研究開発部に所属しています。

これまで取り組んできた研究、また今関心のある研究テーマ・キーワードは?

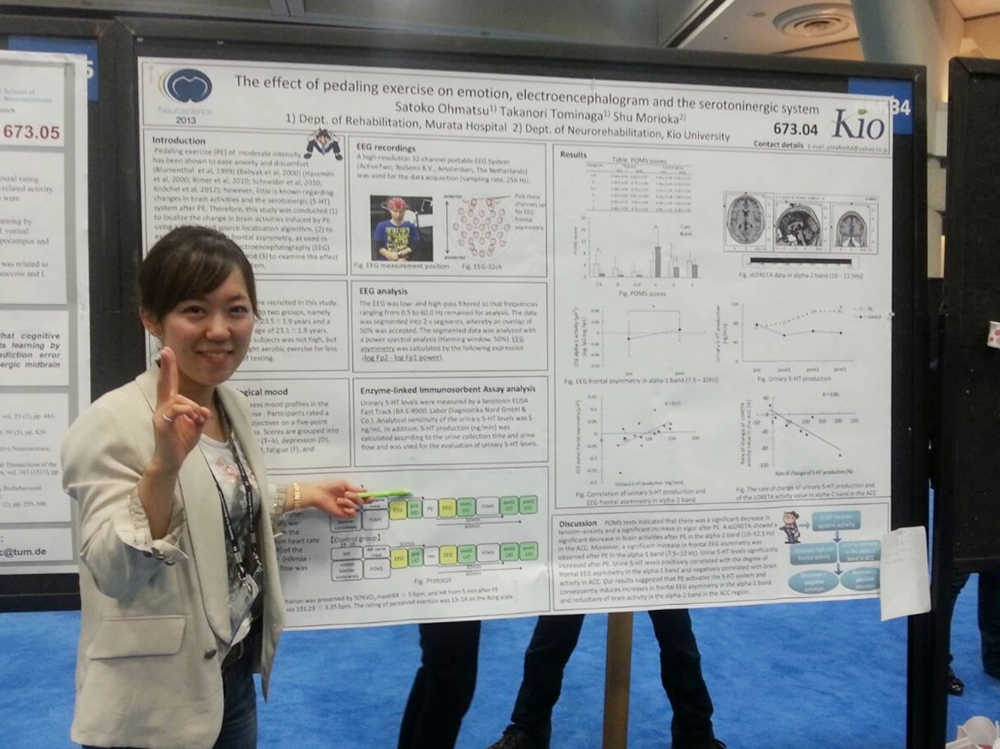

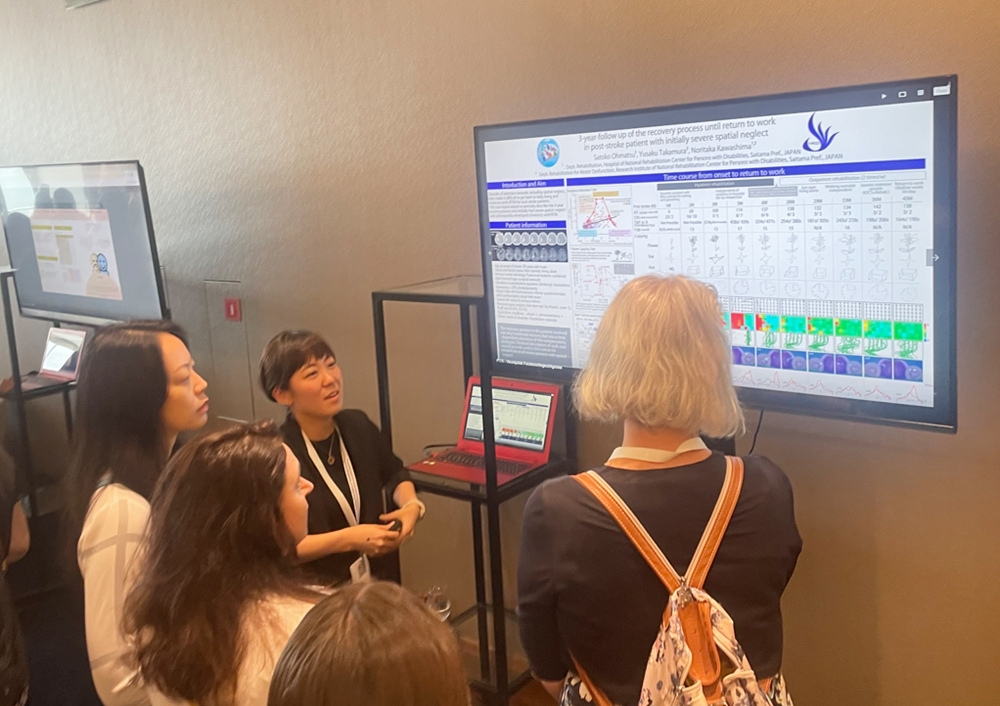

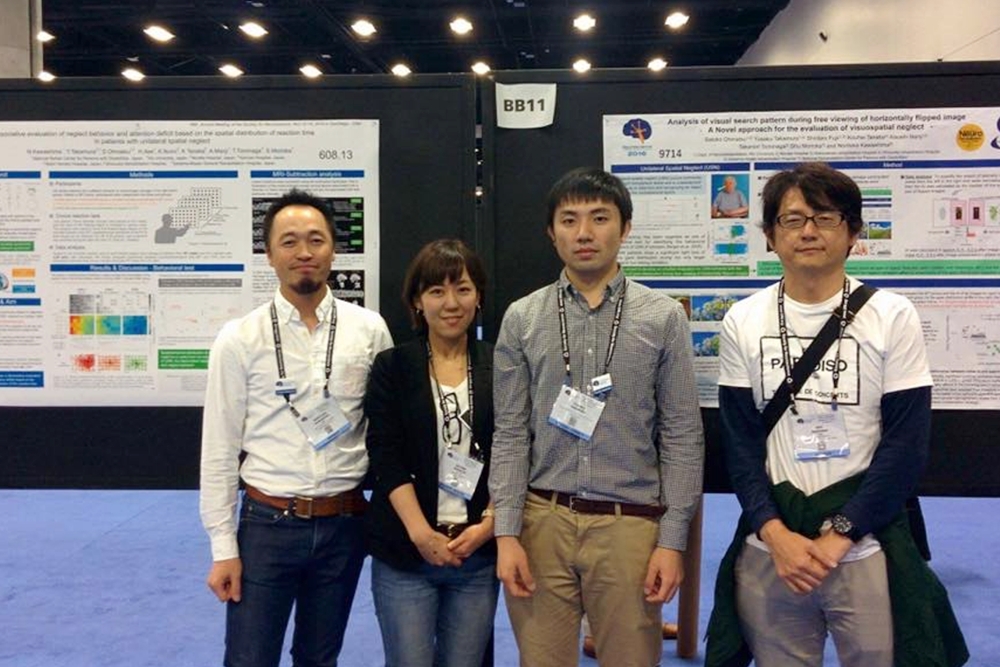

修士課程では、運動による不安軽減のメカニズムについて、脳波・尿中セロトニン・アンケートを用いて検証しました。博士課程では、より臨床に近いテーマに取り組みたいと思い、脳卒中後の高次脳機能障害、特に半側空間無視に着目し、視線計測や脳画像解析を用いた研究を行いました。当時所属していた研究機関では視覚障害のある方々が多かったため、その後は半側空間無視に加えて視野障害にも関心を広げ、運転支援やリハビリテーションに関する研究も進めました。

当時から一貫して関心があるのは、「対象者の残存機能をいかに捉えるか」という点です。この関心は現在も変わっていません。今は小児から高齢者まで幅広い対象と関わる中で、自分の状態をうまく言葉にできない方々の生理学的・行動学的な側面をどう捉えられるかに、特に関心を持っています。

大学院に進学したきっかけや目的は?

当時勤務していた村田病院には、働きながら大学院に通っているスタッフが複数おり、学会発表を行う人も半数以上という、研究や学びに対して非常に熱心な職場でした。大学院を修了した方々や通っている方々は、臨床における引き出しの多さや、分析・仮説検証能力の高さが印象的で、自分もそんなふうになりたいと思ったのがきっかけです。

進学先については、働きながら通えることを前提に考え、当時熱中して読んでいた本の著者である森岡教授が所属する畿央大学を選びました。

大学院での時間を一言でいうと?

一言で言えば、「何とかする力を育んだ」時間でした。大学までの学びが「教わること」中心だったのに対し、大学院では「問いを立て、自ら探求し、形にする」ことが求められます。修士課程当時は、今ほど横のつながりが強くなかったこともあり、不安に押しつぶされそうになることもありましたが、周囲のサポートのおかげで何とか乗り越えることができました。特に指導教員の森岡教授が異なる学科の先生方をつないでくださったことで、技術的なサポートに加え、考察のヒントや新たな視点もたくさん得ることができました。

博士課程では、教授のつながりから臨床に近い研究プロジェクトに関わらせていただき、外部の客員教授と共同で研究を進める中で、自分の視野や思考を広げることができました。現場との接点を保ちながら、学術的な視座を高められたことは、自分の成長にとって大きな意味があったと感じています。

今の仕事や研究に、大学院での学びはどう活きていますか?

大学院で得たのは、「自分で問いを立て、それを解決しようと試行錯誤する力」だと思います。この力は分野を問わず応用が利きますし、今の仕事の中でまさに日々活きていると感じます。

例えば現在の仕事では、「このデータを見た人にどんな行動変容を起こしてほしいのか?」「この機能は誰のどんなペインを解決し、どんな価値をもたらすのか?」といった問いに向き合い、仮説を立てて検証しています。これは、大学院での研究とまったく同じ構造です。

また、視野を広げることの大切さも大学院で学んだ大きな価値のひとつです。目の前の課題に集中していると、どうしても視野が狭くなりますが、全体像を俯瞰することで、今自分が立っている位置や次に進むべき方向が見えてきます。これは、研究においても、実務においても、非常に重要な視点だと思います。

これから大学院進学を考えている方へのメッセージを!

正直に言うと、私は大学院進学を「誰にでもおすすめ」とは思っていません。博士号や修士号という肩書きが、キャリアアップや給与アップに直結するわけではないですし、時間もお金も労力もかかります。現代のコスパやタイパという視点で見れば、大学院進学は決して効率の良い選択ではないかもしれません。

それでも私は、大学院に進んでよかったと思っています。なぜなら、自分で問いを立て、何度も失敗しながら粘り強く向き合った経験が、今の自分の自信につながっているからです。そして、さまざまな立場の人と関わり、視野を広げる中で、「自分は何を大切にしたいか」が少しずつ見えてきたと感じています。

世界的にも大学院生の3割以上が不安障害に悩んでいるという報告があるほど、大学院進学は決して楽な道ではありません。でも、その厳しさの中にこそ、自分の可能性を広げるチャンスがあるとも思います。進学を考えるときには、「何を得たいのか」「何を経験したいのか」を、自分なりにしっかり言語化してみてください。

遠回りや迷いを経てでも、「やってよかった」と思える人が、これからも出てきてくれたら嬉しいです。

よく読まれている記事

カテゴリ

タグ

キーワード検索

アーカイブ