2023.07.20

手術を受けた患者をイメージした「患者モデルの作成」と術後看護演習~看護医療学科「急性期看護学援助論Ⅱ」

前期授業のまとめと振り返り、病院実習に向けて

急性期看護学援助論Ⅱは、3年生前期の必修科目として4月から開講しています。この科目では、手術療法を受ける患者とその家族の身体的・心理的特徴を理解することや 患者の回復過程を理解し、患者の日常生活への援助および心理・社会的支援について理解することを目標として、グループワークや実技演習を中心とした授業を展開しています。授業では、後期からの急性期看護学実習を見据えた「手術を受ける患者の回復過程に沿った看護援助」の習得をめざしており、実習で受け持つ機会が多い8事例の手術対象の情報をもとに看護過程を学んでいます。

今回は、4月からの学習のまとめとなる「術後患者の離床への援助」と題した演習の様子をリポートします。

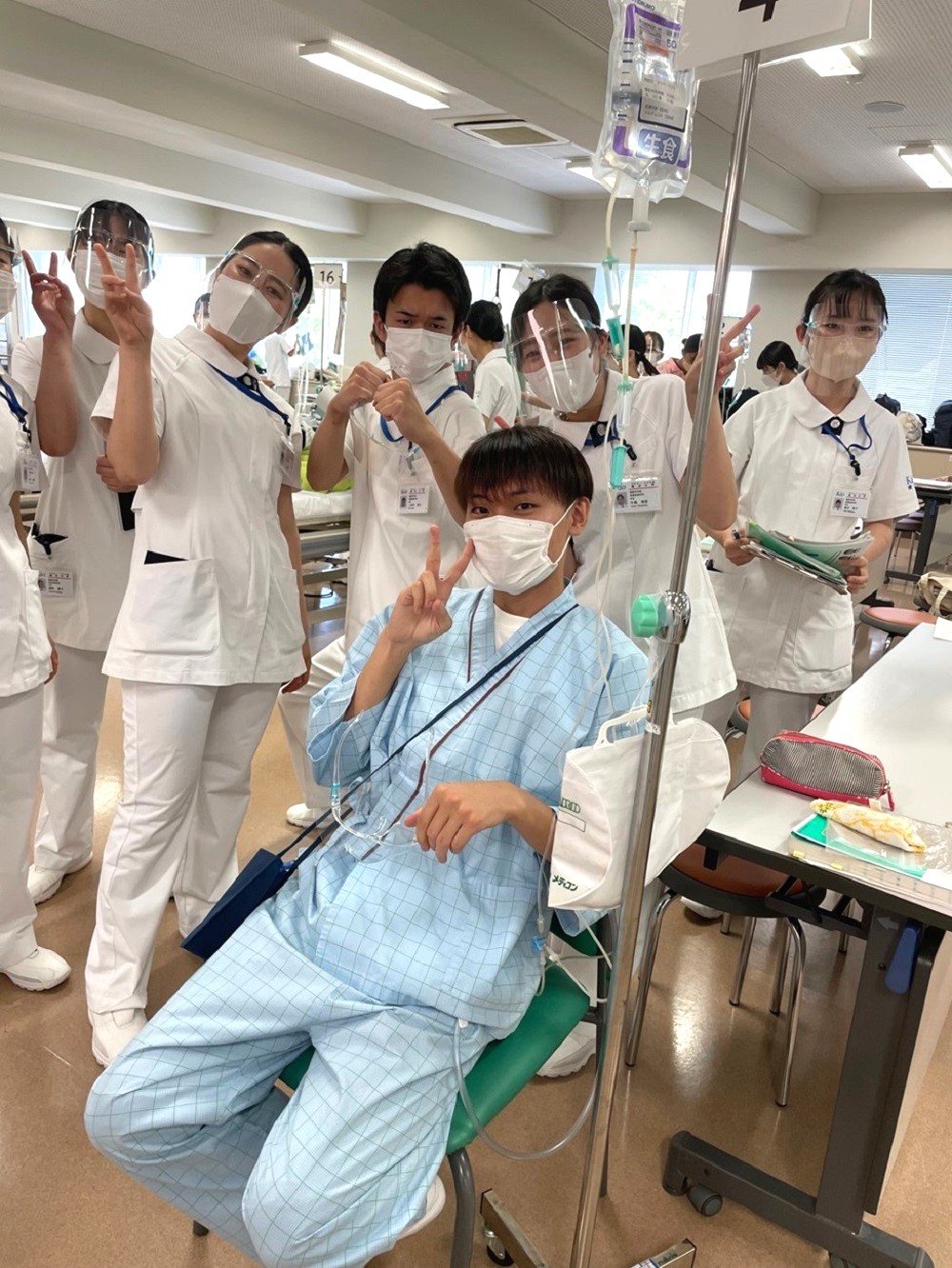

▲4月から同じ事例に取り組んだグループメンバーで患者モデルを作成しました。

▲4月から同じ事例に取り組んだグループメンバーで患者モデルを作成しました。

演習では、4月から同じ事例に取り組んだグループメンバーで、自分たちが担当した事例の患者を想定した患者モデルを作成しました。整形外科手術・消化器外科手術・肺切除手術・脳外科手術を受けた患者モデルはそれぞれ、手術を受けたあとに点滴ルートが入っていたり、ドレーンとよばれる手術した場所の近くに入れられた管をつけていたり、お腹や胸・背中などにそれぞれの手術に特徴的な創があります。

この演習では、患者役の学生に看護師役の学生が、創に見立てたテープを貼り、ドレーンや点滴ルートをつけた状態を創り上げます。モデルができ上がったら、看護実習室の「ランウェイ」にモデルを案内し、看護師役の学生は担当事例の手術や術後の状態について、他の学生に解説します。

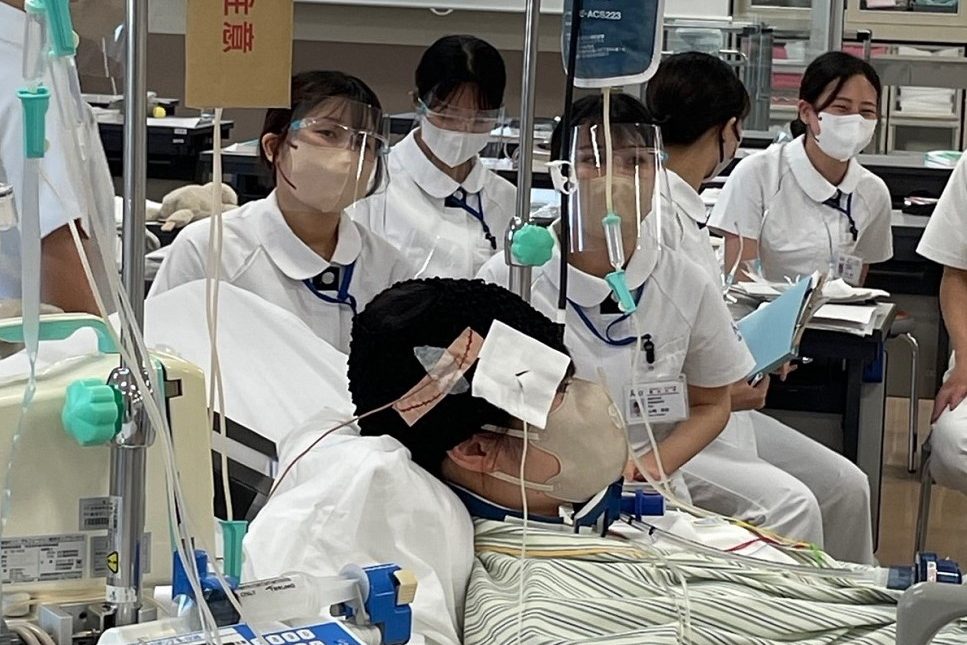

次の写真は、脳外科手術を受けた事例モデルと担当の学生が解説する様子です。

▲脳外科手術を受け多くの医療機器や治療のための管をつけた患者モデルです。

▲手術の特徴や術後の状態を解説しています。

4月から取り組んでいる課題だけに、学生たちは自分が担当した事例の患者に相当な思い入れをもって、実際の患者さんをイメージできるようモデルづくりに取り組んでいました。また、解説後は活発な質問が出ていました。質問されたグループはメンバーで知識を結集して、質問者が理解できるように応答していました。グループメンバー間で協力しあう習慣は、今後の実習でもきっと活かされるでしょう。

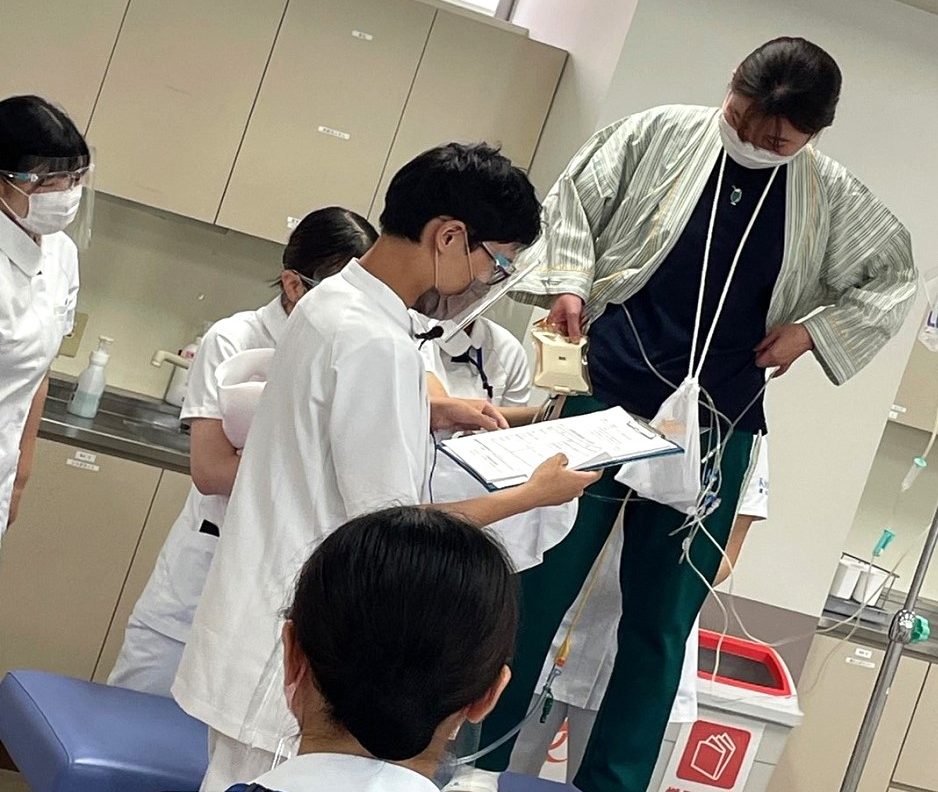

▲4本のドレーンを挿入している手術事例の解説です。

▲人工関節置換術後の疼痛コントロールについて解説しています。

今回の演習では、それぞれが創り上げたモデルの患者が手術後早期に離床ができるためのケアについても実践しました。この実践は後期からの実習で必ず経験する項目です。学生が取り組んだ8つの事例は、毎年の実習で受け持つ機会が多いもので、先輩たちも授業での学びを実習につなげることで成果を出してきました。演習に参加した皆さんも、事例についてもう一度振り返り、実習を有意義な学びにしてもらいたいと教員一同願っています。感染対策と健康管理を万全に、臨地実習を一緒に乗り切りましょう。

看護医療学科教員(急性期看護学)

林田麗・大友絵利香・菊谷美代子・古井あゆみ

【関連記事】

4回生から3回生へ学びの伝達「緩和ケア病棟の実際―病院インターンシップ実習を経験した上級生とのディスカッションー」~看護医療学科「終末期ケア論」

「臨死期の看護を学ぶ」エンゼルメイクの演習を実施! ~看護医療学科「終末期ケア論」

外部講師による講義「国外における国際看護と国際看護活動に必要な能力について」~看護医療学科「国際看護学Ⅰ」

2023年度 離島・へき地医療体験実習(川上村)レポート~看護医療学科

外部講師による講義「看取りを体験した遺族に対する看護の課題」~看護医療学科「終末期ケア論」

よく読まれている記事

カテゴリ

タグ

キーワード検索

アーカイブ