2020.06.29

1回生担任紹介「上田先生」編~新入生応援!やさしさを「チカラ」に変えるプロジェクトvol.38

新型コロナウイルスの影響で大学に来れない1回生の皆さんを応援する”やさしさを「チカラ」に変える”プロジェクトの一環で、先生方に7つの質問に答えていただきました。今回は現代教育学科の上田准教授です!

【1】氏名・担任クラス

上田 恵子(うえだ けいこ) 現代教育学科 幼児教育コース 1回生担任

【2】研究分野と担当科目

本年度から畿央大学に着任しました。担当授業は、保育内容の指導法「健康」や運動の科学で、実習系では幼稚園教育実習、保育・教職実践演習、幼児教育実践論を担当しています。1回生とは、現代教育学科1回生の担任以外に健康科学部のベーシックセミナーを担当しています。

専門は幼児の健康と運動で、主に幼児の足脚部の発育発達、土踏まず形成、遊び習慣、運動能力、走動作について研究しています。研究をはじめたきっかけは、外反母趾でO脚の母親が転倒を繰り返したことから、足脚部の重要性に気づき、転倒予防や生涯自分の足で歩いて健康に生活するためにも、幼児期からあし(足・脚)を真っ直ぐにしたいと思ったことからです。

2007年より「あし育」の啓発活動をはじめ、これまでに奈良県内では大和高田市、大和郡山市、天理市、奈良県女性センターで足の健康やウォーキングについて講演を行ったことがあり、奈良県とまたご縁ができたことを嬉しく思っています。

学会以外では、30年以上にわたって神戸市で子どもの足と靴を調査している『子どもの足と靴を考える会』に所属しています。今年度は新型コロナウイルスの影響で調査が延期となり、1995年の阪神淡路大震災以来の調査中止が危ぶまれています。

海外調査では、ラオスでの学校保健活動やネパールの子どもたちの足について研究しています。前回ネパールを訪れた際は、40度近い気温の中で空調もなく過酷な調査でした。

【3】モットーや好きな言葉、大切にしていること

「身につけたものはとられない」生前に祖母がいつも言っていたと母親から聞きました。戦争や天災を強くたくましく生き抜いてきた人間ならではの言葉だと思います。何もかも失ってしまったとしても、これまで自分が身につけてきた知識や技術、経験はとられることはなく、いざという時に役立つ、無形の財産となります。いつもこの言葉を胸に一生学び続ける姿勢を持ちたいと思っています。

【4】好きなこと(趣味・特技など)

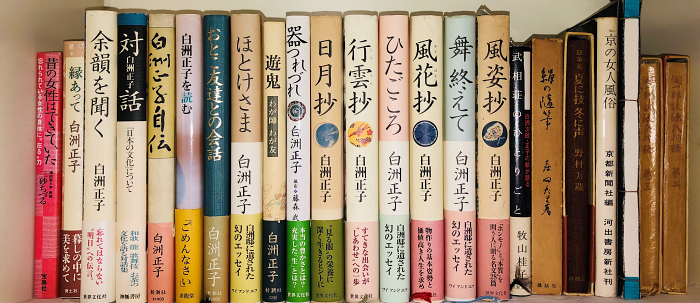

・読書 【白洲正子氏】20代半ばにはじめて『いまなぜ青山二郎なのか』という著書を読んだ半年後、京都の大徳寺で晩年の白洲正子氏に遭遇し、その存在感に圧倒されたことから心酔。氏の著書に影響を受け、能楽(謡、仕舞)や茶道を習い、美術工芸、神仏習合、着物など日本文化に興味を持つきっかけとなりました。以前勤務していた短期大学は白洲家の菩提寺に近く、不思議なご縁を感じています。【三砂ちづる先生】『オニババ化する女たち 女性の身体性を取り戻す』『昔の女性はできていた』を読み、昔の日本女性が本来持っていた身体知に衝撃を受け、『きものとからだ』で着物が日本人のからだにいいことを学びました。草履は足趾の健康にも良く、何より足がラクなので、大学院時代は母のウールや木綿のお下がりをもらい、着物生活をしていました。2年前の学会で大会長をされていた三砂先生ご本人にお会いできた時は感動しました。

・ウォーキング 3年前の交通事故で膝を痛め、頸椎の手術をしてからずっと運動から遠ざかっていましたが、新型コロナウイルスでの自粛生活がきっかけとなり、娘と夜にスロージョギング&ウォーキングをはじめました。雨天時はOculus QuestのVRで運動しています。

【5】1回生にオススメの本や映画

『汚れたミルク/あるセールスマンの告発』1994年に発展途上国であるパキスタンで、大手グローバル企業が医師や病院に賄賂を使い、母乳よりも粉ミルクを勧めることで販路を強引に開拓。その結果、インフラの整っていない地域では汚れた水でミルクをつくっていたため、下痢による脱水症状で多くの乳幼児が死亡するという実際に起きた事件をもとにした映画です。昔、日本でも粉ミルク事件がありましたが、発展途上国ではいまだに5歳未満児の死亡率が高く、世界の子どもたちがおかれている厳しい現状について知ってもらえればと思います。

【6】先生から見た畿央大学や畿央生の印象は?

やさしさを「チカラ」に変えるというキャッチコピー通り、周りの先生方や職員の方々から「わからなかったら何でも聞いて下さい」といつも優しく声を掛けていただき、大変ありがたく思っています。畿央生は、まだ対面ではお会いできていませんが、頑張り屋さんで真面目という印象があります。

着任後に新型コロナウイルスでオンライン授業となったことで、畿央大学がパンデミックに強い大学であることを実感しました。日本ではまだまだ遠隔教育を実施している大学がない中、大学院で社会人向けに遠隔教育を実施し、全学生にPC貸与、授業支援システムCEASが導入されているなど、今回のことで素早くオンライン授業に対応できたことは、時代の変化を読み、危機管理に強い大学であると思いました。

【7】1回生にメッセージを!

晴れて入学した大学生活が全てオンライン授業となり、慣れない課題に追われる日常を過ごしていることと思います。この新型コロナで社会は一変しました。「ピンチはチャンス!」という言葉がありますが、あとでこの時期のことを振り返った時に、「あの苦しい時期があったから、今の自分がある」と思えるよう、これからの厳しい時代を生き抜くための戦略を考え、ひとつでも多くの武器を身につけるべく、前向きに過ごして下さい。

1日でも早く大学が再開し、皆さんとお会いできるのを楽しみにしています!

教員実績

よく読まれている記事

カテゴリ

タグ

キーワード検索

アーカイブ