2025.01.08

【プロジェクトゼミって何するの?⑲】SDGsの視点で地場産業を盛り上げよう~人間環境デザイン学科 村田ゼミ vol.4

人間環境デザイン学科では2回生後期から3回生の1年半の間、少人数のゼミにわかれて様々な課題に取り組みます。それぞれの課題は、建築、インテリア、アパレルデザインのコースに準じた学びであることはもちろん、地域連携、歴史的建造物の保存再生、SDGs等多岐にわたる課題解決にも取り組みます。

このブログでは、各ゼミの取り組みを紹介し、卒業研究や就職に活かせる実践力を学生がどのように身につけることができるかをご紹介します。

村田 浩子先生のゼミにはアパレル・造形コース の学生が多く在籍し、地元広陵町の地場産業である靴下製造に関わっています。靴下を製造する時に発生する「残糸(ざんし)」を活用し、生産量の減少により縮小している靴下産業を盛り上げようと、その方法をゼミで検討しています。

プロジェクトゼミって何するの?⑫ では「残糸」を活用したワークショップ開催に向けて、試行錯誤している学生の姿をお伝えしました。今回は、ワークショップ開催日の様子をお伝えします!

いよいよワークショップ当日!

12月13日(金)、畿央大学の隣にある商業施設エコール・マミにて村田ゼミのワークショップが開催されました。村田ゼミでは前期から靴下を製造する時に発生する「残糸(ざんし)」を活用し、生産量の減少により縮小している靴下産業を盛り上げようと、その方法をゼミで検討してきました。

今日はその集大成です。試作を続けていたラグは一般の来場者が体験するには時間がかかりすぎることから惜しくも見送りましたが、ゼミ生達はとっても素敵なアイデアを思い付いたようです。

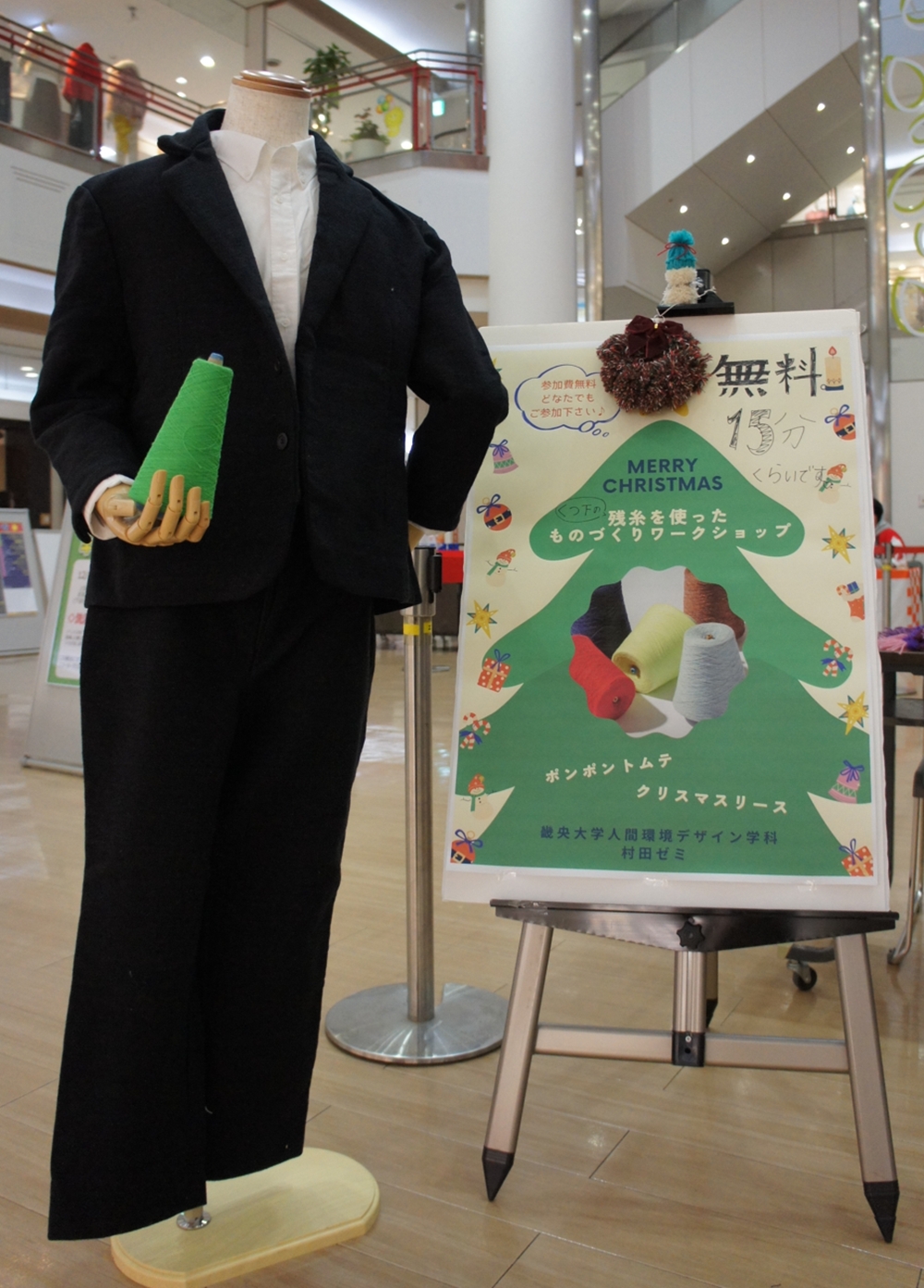

▼ 入口ではトルソーがお出迎えします。看板もクリスマス仕様です。

クリスマスリースとトムテ作り

ゼミ生達が考えたワークショップは残糸を活用したクリスマスリースとトムテ(北欧の小人)を作る体験です。自分たちでアイデアを出し合い、誰でも楽しめるようなクラフトを準備しました。

▼ 買い物に来たお客様が気軽に立ち寄って体験できる内容を考えました。

クリスマスにぴったりのリースとかわいらしいトムテに足を止めてくださるお客様をワークショップへ誘います。はじめにゼミ生が残糸の説明をします。「これが『(靴下を作るときの)残り糸』と聞いてびっくり」と仰る参加者もいらっしゃいました。

▼ 椅子の脚を利用して巻かれた残糸。巻き時間は1つ30分!

色の組み合わせは自由!赤と緑の入ったクリスマスカラーも人気です。色を選ぶ参加者と学生の会話も弾みます。

▼ 束ねた残糸をタコ糸で縛り、真ん中にハサミを入れます。

▼ 整えるとポンポンになりました。フワフワの手触りです。

▼ 中心に柔らかい針金を通します。

▼ 丸く整えてリボンを付ければ完成です!

▼ こちらはトムテ作成の様子です。

▼ 残糸と毛糸で作ったポンポンを重ねて作るトムテ。残糸で作った帽子がアクセント。

最初は少し静かな雰囲気だった会場も、ワークショップ開始から1時間ほど経過する頃には、近隣住民の方々や畿央生たちが次々に集まり、賑やかな空気に包まれていきました。

どの作品も温かみがあり、参加者の皆さんは思い思いのデザインに仕上げていました。リースとトムテ両方にチャレンジしてくださる方も多く、小さなお子様からご高齢の方まで、ゼミ生と一緒に作業をしながら、楽しいひと時を過ごしてくださったようです。

SDGsもテーマに取り入れました

村田ゼミは今回のワークショップで単にクラフトを楽しむだけでなく、持続可能な取り組みとして靴下の残糸を再利用するという課題に取り組みました。畿央大学のある広陵町は『靴下のまち』。地域住民の皆さんに楽しんでもらいながら地元の産業でSDGsについて考える機会を提供することができました。

参加者の感想をご紹介します!

- ワークショップを通してクリスマスを迎えるのが楽しみになりました。

- 畿央生の皆さんが付きっきりで教えてくれました。大変、親切で心強かったです。

- 残糸を活用するアイデアに驚きました。これからもこのような活動や研究を頑張ってください。

最後にゼミ生にプロジェクトの感想を聞いてみました

職員:準備や当日を迎えて大変だったこと等を教えてください。

学生:リースとトムテにたどり着くまで試行錯誤がありました。身近に感じてもらうものにしたかったのですがラグは時間がかかるので、もっと簡単なものはないかみんなで模索しました。決まってからは、ワークショップ当日どこまでを学生が準備しておき、どこからが参加者にしてもらうのが良いかも悩みました。

学生:最初は全然、お客さんが来ないので焦りました。自分たちの考えた企画が間違っていたのでは…と不安を持ちました。最終的にはたくさんの方に体験していただけたので企画して良かったと思えたし、元気をもらえました。今後の学修や進路を考える上でも貴重な体験となりました。

このプロジェクトを通してゼミ生達は地域の課題に主体的に対応する姿勢や問題解決を図る能力を身に付け、周囲と協力すること、連携に必要なコミュニケーション能力を磨くことができました。この経験を活かして今後のプロジェクトにも積極的に取り組んでいってくれることでしょう。

村田ゼミの皆さん、お疲れ様でした!

プロゼミ紹介プロジェクト

▼プロジェクトゼミ 村田ゼミの活動についての過去の記事

【プロジェクトゼミって何するの?②】SDGsの視点で地場産業を盛り上げよう~人間環境デザイン学科 村田ゼミ

【プロジェクトゼミって何するの?⑨】SDGsの視点で地場産業を盛り上げよう~人間環境デザイン学科 村田ゼミvol.2

【プロジェクトゼミって何するの?⑫】SDGsの視点で地場産業を盛り上げよう~人間環境デザイン学科 村田ゼミ vol.3

▶ プロジェクトゼミについての紹介記事はこちら

▼ 人間環境デザイン学科についての過去のブログ

第4回近畿学生住宅大賞で3回生が「企業賞」に!~人間環境デザイン学科

学生がデザインしたKIOオリジナルバッグを制作中!~人間環境デザイン学科

よく読まれている記事

カテゴリ

タグ

キーワード検索

アーカイブ