2025.07.30

学習会「図画工作を味わう―今までとこれから―」を開催 ~ 畿央大学 現代教育研究所

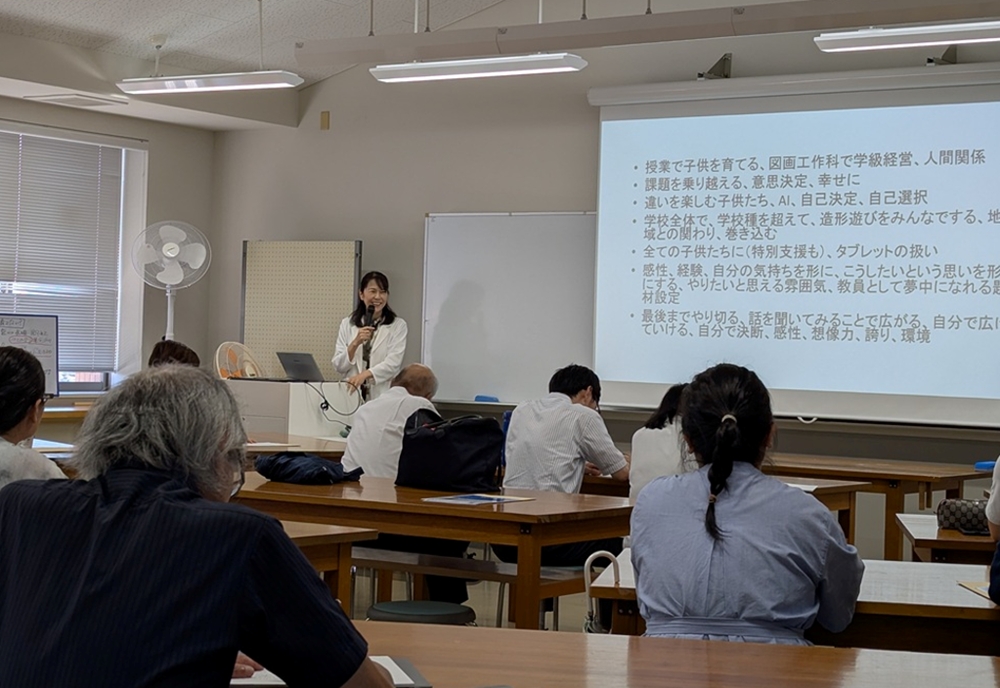

2025年7月20日(日)15時10分から、東京家政大学 岡田 京子先生をお招きしての学習会を開催しました。奈良県を中心に、近畿圏から18名の方にご参加いただきました。

「図画工作を味わう―今までとこれから―」

メディアで学習指導要領次期改訂の報道が見られるようになりました。「資質・能力の三つの柱」と各教科等の「見方・考え方」、「主体的・対話的で深い学び」等の基本的な考え方を重視しつつ、それらの共通理解と各学校の状況の応じた実施の一層の推進を示すように読めます。

そこで、「図工の授業がどう変わるか」を待つ前に「私たちは図画工作科の授業をどう変えたいか」を考える学習会を設定しました。平成29年の改訂を行われ、その後も現場の状況をご覧になってきた岡田京子先生に学び、共に考える時間にしたいと考えました。

学習指導要領改訂時のポイントの復習

初めに司会から、現行の学習指導要領改訂時のポイントの復習をしました。

● 育成を目指す資質・能力の明確化

● 個別の感じ方や考え方等に応じて、他の学習や生活の場面でも活用できる知識及び技能。

● 知識・技能を活用しながら未知の場面でも課題を解決できる思考力、判断力、表現力等。

● 主体的に学習に取り組む態度、メタ認知等と協働する力、持続可能な社会づくり、感性・人間性等含む学びに向かう力、人間性等

● 教科の特質に応じた物事を捉える視点や考え方である「見方・考え方」

● 主体的・対話的で深い学びの実現の向けた授業改善の推進

そして学習指導要領実施後に提示された、

● 指導と評価の一体化

現在進行している検討事項として、

● 資質・能力の教育の共有と一層の充実

● 中核的な概念や方略の明確化

などを提示しました。

その後、参加者の皆さんに4人ごとのグループに分かれていただき協議に進みました。

現在取り組まれている授業の成果と課題を出し合い、今後どのような児童を育てたいと考え、どのように授業を変えていきたいかをホワイトボードに掲示しました。初めて出会った先生のグループもありながら活発な協議が行なわれ、多くの意見が出されました。

報告で出ていた意見をご紹介します。

児童について

● 自分で課題を解決できる。

● 自分を知り、他者を知り、認め合う。

● 答えがないチャレンジを楽しめる。

● あふれる情報から最適解を見付けることができる。

● 感動し、自分の素敵を見付けられる。

● 最後まで活動し、最後を自分で決める。

授業について

● 授業で子供を育てる。

● 感性を働かせ、自分に表現し、認め合える。

● 幸せに生きる力を育てる。

● 選択肢があり、自己決定できる造形遊びを核とする。

● 学習との素敵な出会いをつくる。

● 児童の主体性が働く仕組みがある。

岡田京子先生の講話

まず、学校の先生は有能だということ、『話をする』、『話を聞く』、『情報をまとめる』、『相手を思いやる』、『展開を予想する』など様々な行為を必要に応じて行いつつ瞬間に思考し選択し、決定しているのが先生の能力だと指摘されました。

そこで、あるグループで話題になっていた「特別な支援が必要な児童」が主体的に活動できる図画工作科の授業は何かを参加者に問われました。実際に図画工作の時間では「特別な支援が必要な児童」が主体的に活動できることが多くあります。その理由を考えればだれもが主体的に学習できる時間になるでしょうと。

参加者からは「自分が主体だから」「答えに向かう指示が少ないから」などの意見が出ました。

そうした話題を継ぎ、授業改善のポイントになるのは指導が特に難しい児童ではないとのこと。なぜならその児童には先生は指導に注力するので成果は出やすい。指導の必要性は特にないが大きな成果も残さない児童に注目し、授業改善を試みることが授業を充実する方法ではないかと話されました。また、コロナ禍で実体験ができない時期があったことから、その学年よりも前学年の目標を設定した授業が見られることを危惧し、例え前学年的な活動から始めても、学習活動中に学年にふさわしい活動になるよう教師が計画することが必要と話されました。

中央教育審議会で検討が進んでいる事項の資料を紹介され、「決まってはいないが、注目しておくことも必要」と伝えられました。

最後に、学習指導要領が改訂されると新しい考え方や方法が提案され、理解し馴染むのに苦労するように感じるが、新しい考え方や方法はも実は現場の先生方が長く取り組まれてきた指導であることが多く、近い将来の新しい授業像は実は有能な先生方の日常にあることを共通理解し、会を終えました。

畿央大学現代教育研究所

現代教育学科 教授

西尾 正寛

よく読まれている記事

カテゴリ

タグ

キーワード検索

アーカイブ