2021.08.11

4回生から3回生へ、ホスピスケアについて学びの伝達~看護医療学科「終末期ケア論」

「終末期ケア論」は、看護医療学科3回生前期の必修科目として開講しています。この授業では、がんで大切な家族を失った遺族の体験を聴く、がん終末期の対象の療養場所やそれぞれの場でのサポートを考えるなど、看護実践の場で終末期ケアを行う医療人として学びを深めることを目指した授業構成をしています。

その一つに、病院インターンシップ実習をホスピス・緩和ケア病棟で経験した4回生から、3回生に学びの紹介を行うという授業があります。

今回は、授業の様子を4年生の学生がレポートします。

4回生は、6月に2週間の病院インターンシップ実習を経験しています。今回は、COVID-19の影響を受けて、国保中央病院飛鳥で実習予定であった3名は、オンライン中心の実習となりましたが、終末期がんの患者さんとその家族、または遺族のケアについて事例を用いた場面設定を行い、ロールプレイやディスカッションを通して多くの学びを得ました。

■国保中央病院緩和ケアホーム飛鳥実習生から3回生へ

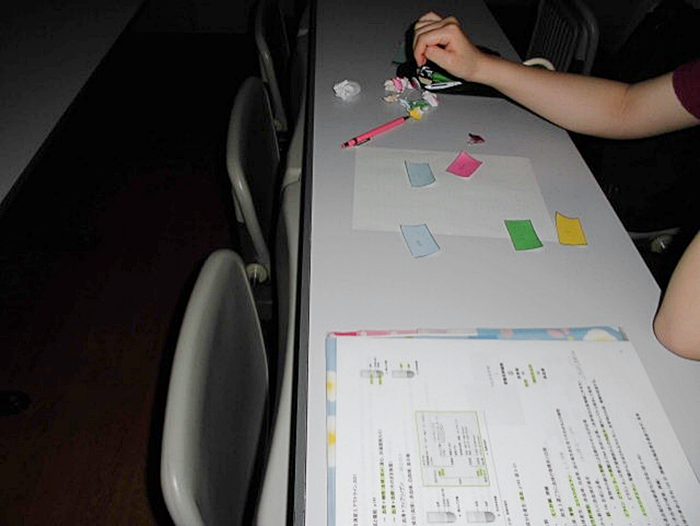

国保中央病院緩和ケアホーム飛鳥でリモート実習をさせていただいたグループでは、「死のシミュレーション体験」を実施しました。「死のシミュレーション体験」とは、自分の大切なものを事前に14個抽出しておきます。今回は、喉にしこりがあることに気づいた時から受診、治療を行い、死を迎えるまでのストーリーを聴き、大切な局面で大切なものを一つずつ手放しながら、自身の最期を迎える疑似体験をしました。

▲大切なものを一つずつ悩みながら手放す様子

「死のシミュレーション体験」は、私たちが実習中に、国保中央病院緩和ケアホーム飛鳥の立ち上げ時から、数年間ホスピスで勤務をされた山崎優美代看護師(現:医療法人拓誠会 辻村病院医療介護統括室)からの講義を受けた際に経験させてもらったものです。

自分たちが、この経験で終末期患者さんのつらさに少しは近づくことができたと実感したため、この授業で3回生に紹介しました。3回生が少しでもリアルに体験してくれるよう、ストーリーも自分たちで工夫をして創り上げました。

実施後のグループ討議では、それぞれの3回生の学生がそれぞれの価値観に基づいて、喪失するものを選んだことを話し合ってくれました。このことから、患者さんにもそれぞれの価値観があるということが学べたと思います。また、たくさんの喪失体験をされる終末期の患者さんの大切なものを1つでも多く守ることができるように関わることも看護師としての重要な役割です。

短い時間ではありましたが、3回生の学生の心に何か一つでも学びや気づきがあり、それらを後期から始まる領域別実習に活かしてほしいと思います。また、看護の道をめざす人にとって、少しでも「看護師の在り方」「生と死」について考えるきっかけになれば嬉しいです。

▲死のシミュレーション体験後に自分たちの思いを語り合う3回生

看護医療学科4回生 小柳明梨・山内蒼生・李美憂

■市立東大阪医療センター緩和ケア病棟実習生から3回生へ

市立東大阪医療センターの緩和ケアで実習させて頂いたグループでは、一般病棟とは少し違った緩和ケア病棟の構造や特徴、実際に働く師長さんや、リーダー看護師の役割、コロナ禍の緩和ケア病棟、実習を受けての自分たちの看護観などについてお話させて頂きました。

常に患者さんの目標や思いを第1に考えている緩和ケア病棟で、人に寄り添うということの本質を学ばせて頂きました。またコロナウィルスによって患者さんは面会の制限や、季節のイベントの中止などの影響を受けています。このような状況の中で緩和ケア病棟の看護師さんは患者さんへの温かみのある関わりを常に考えられていました。これから領域別実習に臨まれる3回生の皆さんに、私たちが感じた診療の補助や療養の世話だけではない、患者さんに寄り添うという看護師の大切な役割を少しでも伝えることが出来ていれば嬉しいです。私たちも、3回生の皆さんの前でお話することで、これまでの学びをより深めることが出来ました。今後も自身の看護観について深く考えていきたいと思います。

▲ディスカッションする3回生の学生に質問を投げかける様子

看護医療学科4回生 井藤舞咲・田渕結夏・外園舞

【関連記事】

よく読まれている記事

カテゴリ

タグ

キーワード検索

アーカイブ