2022.03.08

災害時の行動をロールプレイで学ぶ「地域母子保健論」~助産学専攻科

令和4年2月14日(月)、「地域母子保健論」の授業の中で災害発生時の助産師の対応についてシミュレーションを行いました。

私たちの中で、災害として印象にあるのは東日本大地震です。テレビで度々重なる余震や家ごと巻き込む津波の映像を見て胸が苦しくなったことを覚えています。そして、その後も熊本地震、大阪北部地震、その他にも洪水などの災害が日本では頻繁に起きています。

今までは一市民としてどのような対策や避難をすればよいのかについて考えていましたが、今回の授業を通して、これからは専門職者として患者さんや地域の方々を助ける側になるのだという責任感を感じました。そのため、これまでの災害および今回の授業を通して得た経験から、早くに避難すること、避難するにあたって事前に避難グッズを用意しておくこと、家族などと避難時の動きについて確認しておくことが重要であると考えました。

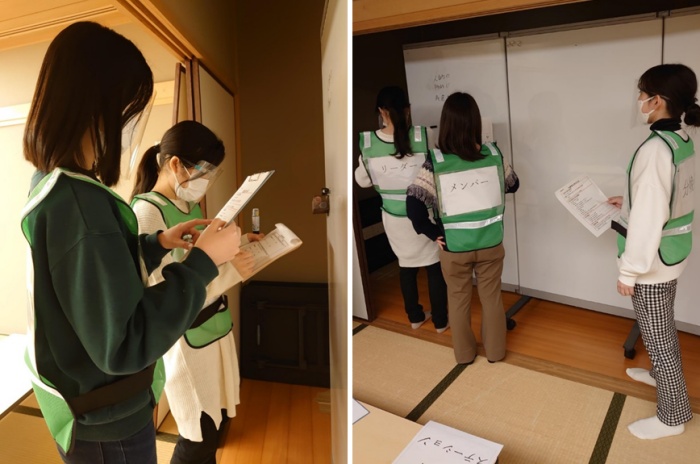

演習では、まず、病棟内で地震が発生した場面を想定し、医療者側と患者側に分かれて、それぞれの役割を決めました。そして、決められた役割のアクションカードに基づいて、それぞれが地震発生時にどのような流れで動き、患者およびスタッフを避難させるのかについてグループワークを行いました。

午後からは、それぞれのグループで考えた行動を実際に行ってみて、医療者側と患者側それぞれの立場から感じたことを全員で振り返りました。

▲医療者側はアクションカードを確認しながら、リーダーへ報告

▲スリングタイプの災害時新生児避難具を使って避難準備をしています

シミュレーションおよび振り返りを通して、助産師は地震が発生した際にはすぐにそれぞれの役割を理解して、効率よく安全に避難できるように協力しあうことが必要であると学びました。

また、患者側の立場を体験したことで、医療者からのこまめな声かけや丁寧な説明により妊産褥婦は不安が軽減し、安心感につながることが分かりました。

また、「避難所で分娩が開始してしまったという設定」で、助産師、看護師、避難所の管理者、避難所に避難していた人など、みんなでそれぞれの役割を考え、避難所にある限られた物品の中で分娩介助の実施、サポートをする演習を行いました。

母児の安全を最優先に考えながら、避難所という公共の場でもプライバシーに配慮した分娩を行うことについて、それぞれの役割のもとで意見交換をし、学びを深めました。

避難所のように、分娩の環境が整っていない場所でお産に関わることも十分に考えられます。そのような場合に備えて、助産師としてどんな分娩体位にも対応できる力を得ておくことが大切であると学びました。

普段の生活の中で、災害について意識をすることが少なかったですが、今回の演習の中で医療者の立場に立って考えたことで、日頃からの準備と訓練が、災害時に命を守る、円滑で安全な行動に繋がるということを改めて考える機会になりました。

助産学専攻科 川﨑 祐衣・安田 悠未

【関連記事】

産婦人科医に学ぶ!会陰縫合理論と縫合技術~助産学専攻科「助産診断技術学Ⅱ」

熟練助産師から学ぶ分娩介助の応用「会陰保護技術と肩甲難産の分娩介助方法」~助産学専攻科

「分娩異常時の助産診断の実際(母体急変時の初期対応)」~助産学専攻科「生命倫理」

マタニティヨガ・ベビーマッサージの特別演習~助産学専攻科

児童養護施設「飛鳥学院」を見学!~助産学専攻科「乳幼児の成長・発達」

熟練助産師に学ぶ!母子のための骨盤ケア!~助産学専攻科「助産診断技術学Ⅰ」

産婦人科医に学ぶ!超音波診断法!~助産学専攻科「助産診断技術学Ⅰ」

よく読まれている記事

カテゴリ

タグ

キーワード検索

アーカイブ