2021.07.26

分娩異常時の助産診断の実際(母体急変時の初期対応)~助産学専攻科「生命倫理」

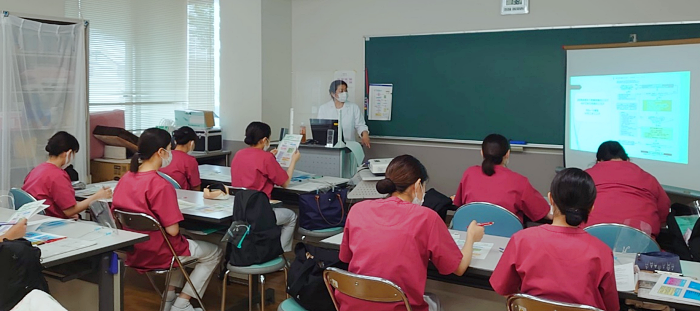

2021年7月2日(金)土橋厚子先生に「生命倫理」の科目の中で、「分娩異常時の助産診断の実際(母体急変時の初期対応)」について教えていただきました。

講義では、母体急変時の初期対応として、急変に気づくためのバイタルサインや分娩時モニタリングの判読、初期対応方法、チームメンバー間のコミュニケーションの重要性について学びました。

演習では、学生が医師や助産師、産婦、家族など各役割に分かれて、分娩時大量出血が起こった場面を想定し、役割を演じながらデモンストレーションを行いました。

事例のデモンストレーションを通して、初めての急変対応だったので、目の前に起こっていることに必死で産婦や家族への声かけや説明が不足していることに気づきました。産婦や家族は何が起こっているのか分からず、不安を抱いています。医師は救命処置を行うことに集中しているため、心理面でのサポートは助産師の役割であると感じました。声かけだけでなく、医療者の表情や言動にも配慮していく必要があると考えました。

また、間接介助助産師が指示待ちをしていたり、直接介助助産師がリーダーシップをとれていなかったりしたため、チーム間での連携が不足していました。連携が不足すると、処置が遅れてしまい、医療事故の原因になるなど母子の生命に危険を及ぼしてしまいます。

今回の演習から、自分の強みと弱みを見つけることが出来ました。そして、弱みを強みに変えるためにはどのようにしたら良いのか自分自身で振り返り、チーム医療に生かして急変時に対応できるようになりたいと思いました。

助産学専攻科 木村優見 中田萌香

【関連記事】

児童養護施設「飛鳥学院」を見学!~助産学専攻科「乳幼児の成長・発達」

よく読まれている記事

カテゴリ

タグ

キーワード検索

アーカイブ