2024.12.02

第11回日本地域理学療法学会学術集会で大学院生と修了生(客員研究員)が発表~健康科学研究科

2024年11月16日(土)~17日(日)の2日間にかけて第11回 日本地域理学療法学会学術大会が高槻城公園芸術文化劇場で開催されました。今年のテーマ「地域をつなぐ理学療法の役割と責任〜実践4領域の学際〜」でした。

地域理学療法学会では、実践領域を「個別-集団」という軸と、「直接-間接」という軸を直行させた4つの領域に整理しており、それぞれは独立したものではなく、包括的に考えられております。まだまだ「地域理学療法=生活期の理学療法」と理解をしている理学療法士が多い現状にありますが、医療機関も重要な地域資源の一部であり、全ての病期が地域リハビリテーションの対象となります。本学会ではこの観点から、様々なフィールドで働く理学療法士が互いの立場から意見交換を行い、地域を考える重要な機会となりました。

地域リハビリテーション研究室からは、私(高取)と博士後期課程の山本氏(宝塚リハビリテーション病院)、客員研究員の仲村渠氏(淀川キリスト教病院)が口述発表し、博士課程修了生の武田氏(北陸大学)はシンポジウムでの講師という形式でそれぞれ発表致しました。

研究内容のご紹介

<高取克彦>「地域リハビリテーション活動支援事業における理学療法士の役割とアウトカム指標に関する検討」

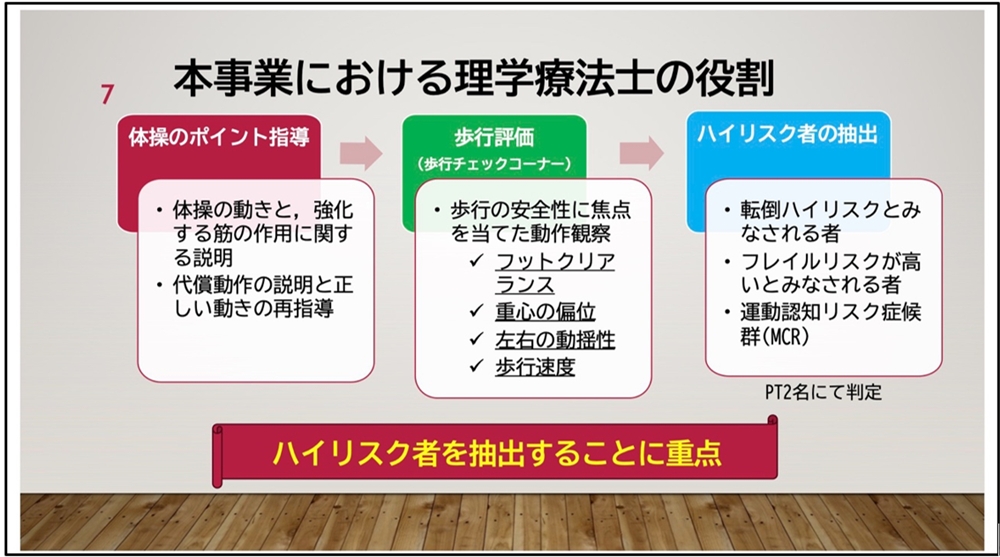

一般介護予防事業に含まれる「地域リハビリテーション活動支援事業」を通じたリハビリテーション専門職の活用は住民主体の「通いの場」支援へのニーズが高まっています。しかし,その支援内容は必ずしも理学療法士の専門性を発揮した取り組みになっていない場合も多いことから、本研究では地域の通いの場支援についての理学療法士の役割と、事業効果を明らかにするアウトカム指標を検討することとしました。住民主体にて「いきいき百歳体操」を毎週開催されている教室48ヶ所(参加者583名)を研究対象としました。体操指導や体力測定に留まらない理学療法士の役割として、直接評価によるフレイルや転倒ハイリスク者の抽出に重点を置くことの重要性を示しました。

また地域包括支援センターとの連携を通じて、これまで把握されていないハイリスク者数やフォローアップ結果を事業アウトカムとして取り入れることを提案する内容となっています。

<山本泰忠>「地域在住高齢者の社会参加数と中心性との関連」

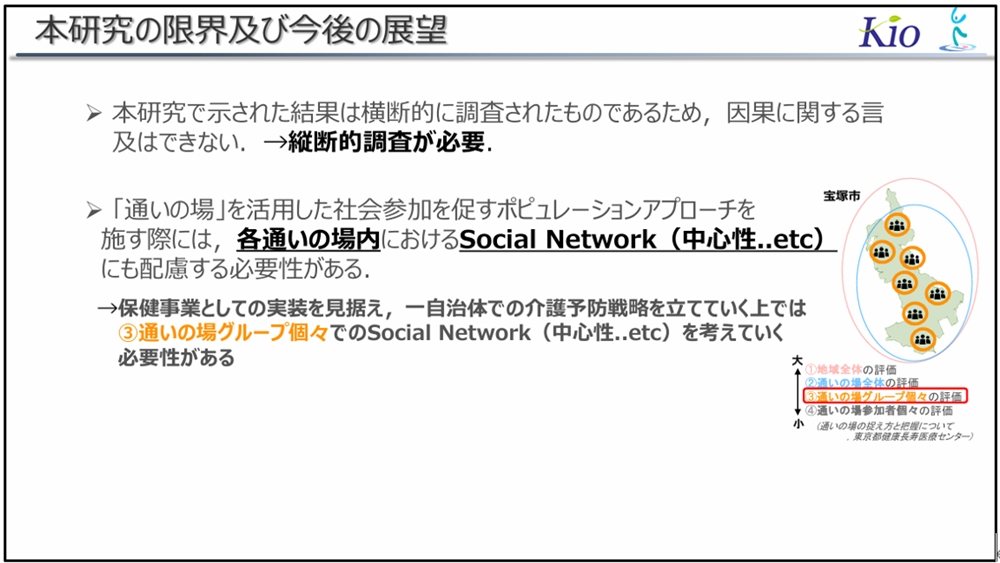

地域リハビリテーション活動支援事業には、通いの場支援等が含まれており、地域在住高齢者の運動指導のみならず、新たな参加者を募ることで社会参加を促すという視点も求められています。社会参加に関わるソーシャルネットワークとの関連については、これまで主に量的観点や地域レベルで検討されてきたものの、通いの場グループ内の友人ネットワークなどの質的観点から十分には明らかにされておらず、本研究では中心性という指標を用いて社会参加数との関連を検討しました。結果、さまざまな中心性指標において社会参加数と正の関連があることが示されました。今回は通いの場参加者のみが対象でしたが、中心性という社会的文脈捉えた本研究の結果は、地域リハビリテーション活動支援事業を実践するリハ専門職や行政等の後方支援を行う実施主体に対して、通いの場の継続性や拡大への一助とすることができればと考えています。

<仲村渠 亮 >

「外来透析患者への運動指導加算算定期間内での運動効果及び終了後の自主練習継続率の調査 」

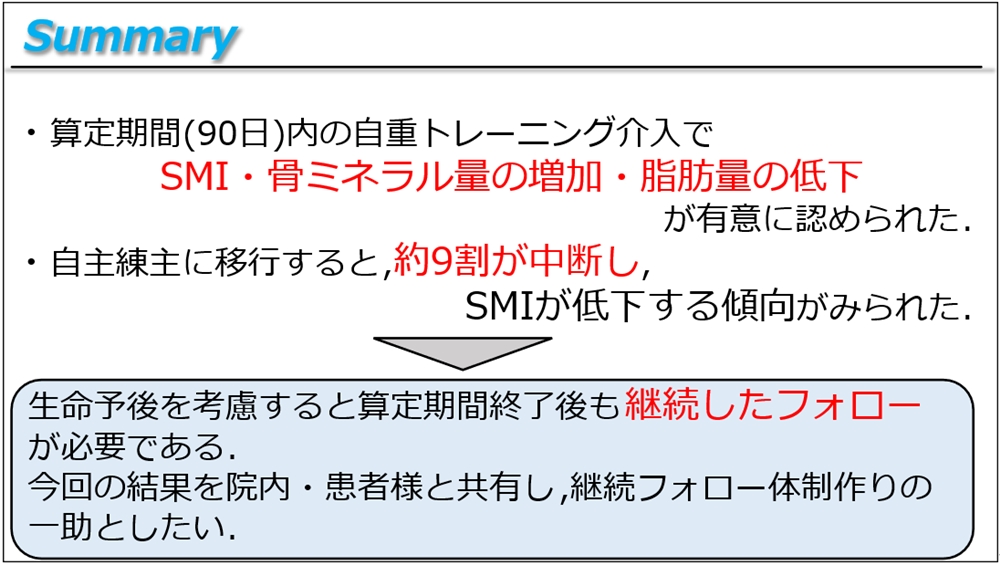

透析中患者への運動療法の重要性は多く報告されていることから、2022年診療報酬改定で透析中の運動指導に係る評価が新設されました。これに伴い更に多くの施設で透析中運動療法が実施され始めました。しかし、透析中運動療法の効果はトレーニング器具を用いた長期介入での報告や介入前後での効果のみの報告が多いことから、本研究は加算算定期間(90日)での自重トレーニング効果及び加算算定期間後の運動継続率と効果の持続性を調査しました。結果、90日間の自重トレーニングでも介入効果がみられましたが、約9割がそれ以降は中断し、効果が減少してしまう傾向が示されました。今回の結果を院内以外でも共有することで、継続したフォロー体制の確立と透析患者へのリハビリテーションの今後の発展に貢献できればと考えております。

<武田広道>

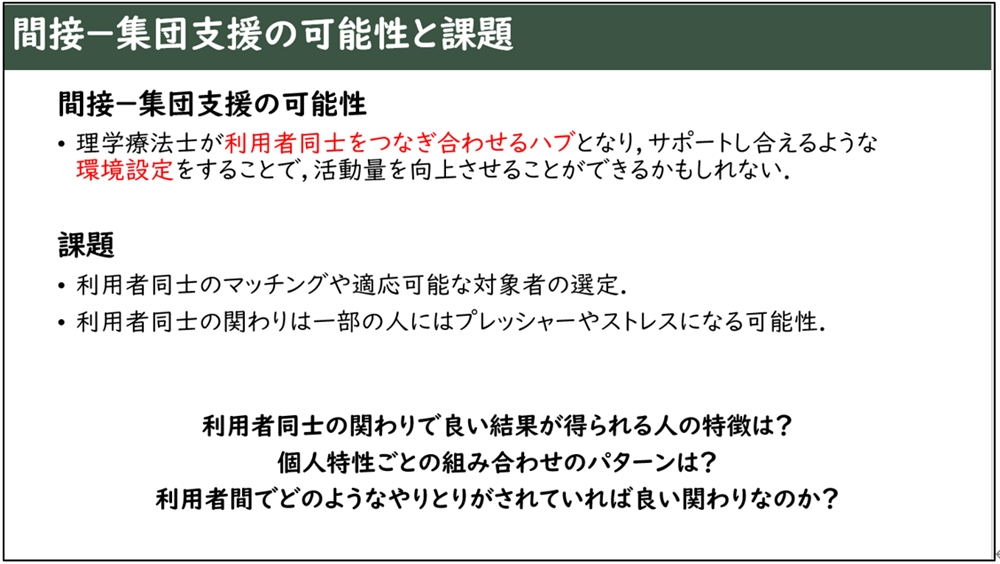

シンポジウム「間接-集団」支援の視野拡大へ~人・環境との相互作用を意識した臨床疑問の生成~:通所施設での利用者同士の支援効果

通所施設では、多くの利用者様が同じ空間で時間を共有する特性を活かし、利用者様同士の関わりを支援に活用する「間接‐集団支援」の可能性が注目されています。本シンポジウムでは、この支援方法に関する実践例や研究成果を交え、その意義と課題について議論しました。講演では、通所施設における理学療法士の役割を再考し、利用者同士が互いに支え合う環境の構築に焦点を当てました。具体的には、高齢者同士の支援が身体活動量や運動継続に与える効果についての先行研究を紹介し、通所施設におけるピアサポートが行動変容を促進する可能性について話題を提供しました。さらに、博士課程在学時に実施したバディスタイル介入を例に挙げ、利用者間の支援関係を強化する意義やその成功要因についても触れました。また、本シンポジウムでは、障害者支援施設や地域住民を対象とした講演も行われ、それぞれの立場における「間接‐集団支援」に関する研究と実践例が示されました。最後に、聴講者からは多くの質問が寄せられ、「間接‐集団支援」に関する活発な議論が展開される場となりました。

本学会を通じて地域リハビリテーションの多くの領域において、理学療法士が他職種と連携する上で重要なHubとなり得ること、また通所・訪問・予防領域においても間接支援やピアサポートなどが重要であることを実感した学会でした。

期間中、多くの卒業生との再会もあり、卒業後に急性期病院へ就職した方々で、現在は地域で活躍されている人が意外に多いことや、本学術集会などアカデミックな領域にも関心が深いことに少し驚かされた二日間でした。来年度は北海道での開催となり遠方ですが、何か発表できる研究成果を準備していきたいと考えています。

健康科学部 理学療法学科

健康科学研究科 地域リハビリテーション研究室

高取克彦

関連記事

地域リハビリテーション研究室

第34回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会 学術集会での医療の質特別賞を受賞 ~ 健康科学研究科

日本小児理学療法学会学術大会で大会長賞を受賞!~健康科学研究科

森岡研究室の同門会に院生・修了生49名が参加!~健康科学研究科

本学にて第33回奈良県理学療法士学会が開催されました。~健康科学研究科・理学療法学科

第28回 日本ペインリハビリテーション学会 学術大会で大学院生が一般口述演題奨励賞を受賞しました!~健康科学研究科

【快挙】大学院生の研究において、脳卒中患者の物体把持の測定における新しいアプローチを開発しました。

【学生×実習先インタビュー】実習での症例を基にした卒業研究が国際誌に!vol.2~岩佐さん×赤口さん

【学生×実習先インタビュー】実習での症例を基にした卒業研究が国際誌に!vol.1~淡路さん×渕上さん

よく読まれている記事

カテゴリ

タグ

キーワード検索

アーカイブ