2021.12.23

次世代型情報教養プログラム「ロボットとプログラミング」を開催しました~次世代教育センター

次世代教育センターで企画された次世代型情報教養プログラムの一環として2021年12月18日(土)に「ロボットとプログラミング」を実施しました。健康科学部と教育学部の6名の学生さんが受講してくれました。

※次世代教育センターは令和3年4月、次世代社会のニーズに応えられる幅広い教養を身につけた人材の育成のために、畿央大学独自の「次世代型教養プログラム」の開発および運用を目的に開設されました。

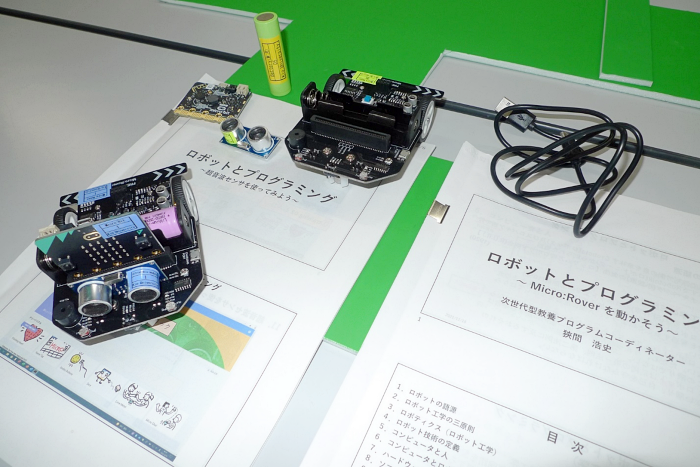

講師の狹間先生によるロボットの語源、ロボットと人との機能の比較の説明からはじまり、第一部は、機能別のブロックを連結していくブロック型(Scratch風)プログラミングで走行ロボットを制御しました。

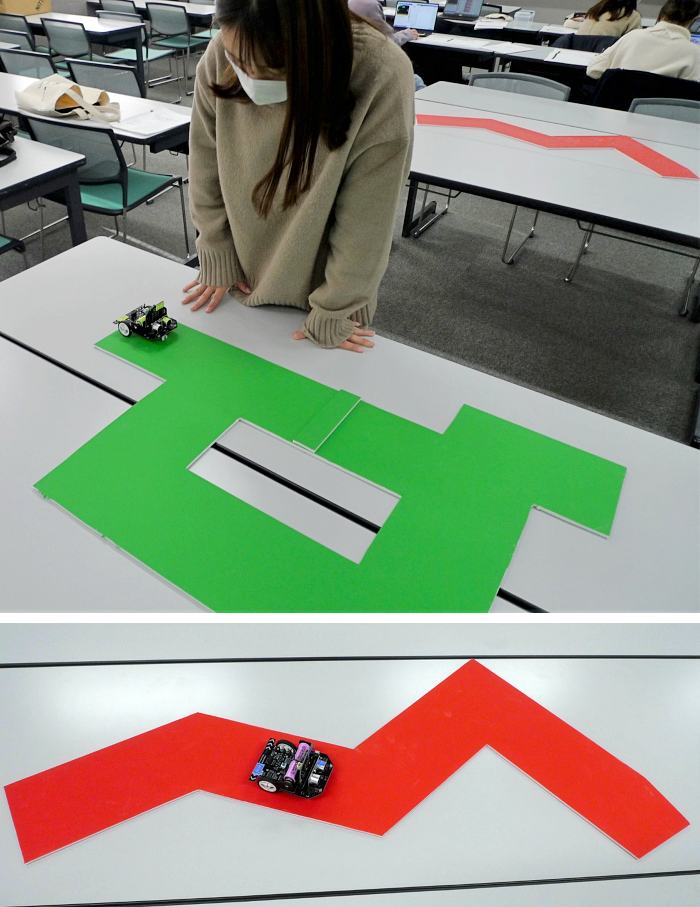

1秒あたりの走行距離と右折・左折させるための片車輪の回転時間などの基本的な動作を確認してから、コースAを走破するプログラムを作成してもらいました。皆さんまるで子どものように熱中しながら、最終的に全員が完走することができました。さらにコースBを完走する人も数人いました。

第二部は、超音波センサーを使用したぶつからない車のプログラムを作成しました。こちらは分岐命令や繰り返し命令を含めた少し本格的な内容となりました。これらの命令を追加することで、自在にロボットをコントロールできるということを理解してもらいたかったので、丁寧な詳しい説明まではできませんでしたが、実際にプログラミング作成とさらにPython言語でのプログラムリストもみていただきました。

受講した学生からは

「プログラミングは難しいと予想していたが、意外と簡単にロボットをコントロールできてよかった。」

「画面内で物体が動作するプログラミング学習より、実際にロボットを使った方が楽しかった。」

などの感想をいただきました。

ロボットを使ったプログラミングは算数などの科目にも応用できるので、小学校教諭をめざす学生さんにはそのような場面でも使っていただきたいと伝えました。

今回の経験が皆さんにどう生きるかは分かりませんが、実際に経験したことは自信をもって他の人に話せると思います。私たちも大変楽しい有意義な時間を過ごすことができました。感謝申し上げます。そして引き続きがんばります。

畿央大学 次世代教育センター長 福森貢

【関連リンク】

よく読まれている記事

カテゴリ

タグ

キーワード検索

アーカイブ