2024.12.18

難病当事者(患者会・家族会)団体活動者を講師に招いた授業を実施しました!~看護医療学科「公衆衛生看護学概論」

「公衆衛生看護学概論」は、保健師を目指す学生の2年生後期必修選択科目で、地域における保健師活動の対象となる方の理解やその方々を支援する保健師活動の実際および保健師の役割を学ぶ授業構成で開講しており、看護師を目指す学生も選択することが可能です。

今回は、難病者支援活動の授業と、住民組織活動として、同じ課題(健康状態から発生する不安や悩み)を保有する当事者(セルフヘルプグループ)活動の授業を経て、2024年12月9日(月)に難病患者会・家族会等難病者当事者による支援団体として活動されている、特定非営利活動法人奈良難病連(以下奈良難病連)の春本加代子事務局長を講師としてお招きし、難病を発症した患者および家族の現状や思い・奈良難病連活動について講義をして頂きました。

春本事務局長からは、ご子息が生後間もなく重度の先天性心疾患であると告げられたときの母親としての思いや、数回に分けた手術を受けることでの入院生活により、家庭に残された姉兄の世話ができないこと等家族への影響も多々あったことなど、小児期の入院が家庭生活に及ぼす影響についてお話して頂きました。そして成長過程での疾患から生じる課題に対し、同じ境遇の子どもたちやその家族との出会いで、多くの不安や困りごとの対応等救われた経験から、奈良難病連活動に参加された経緯をお話して頂きました。

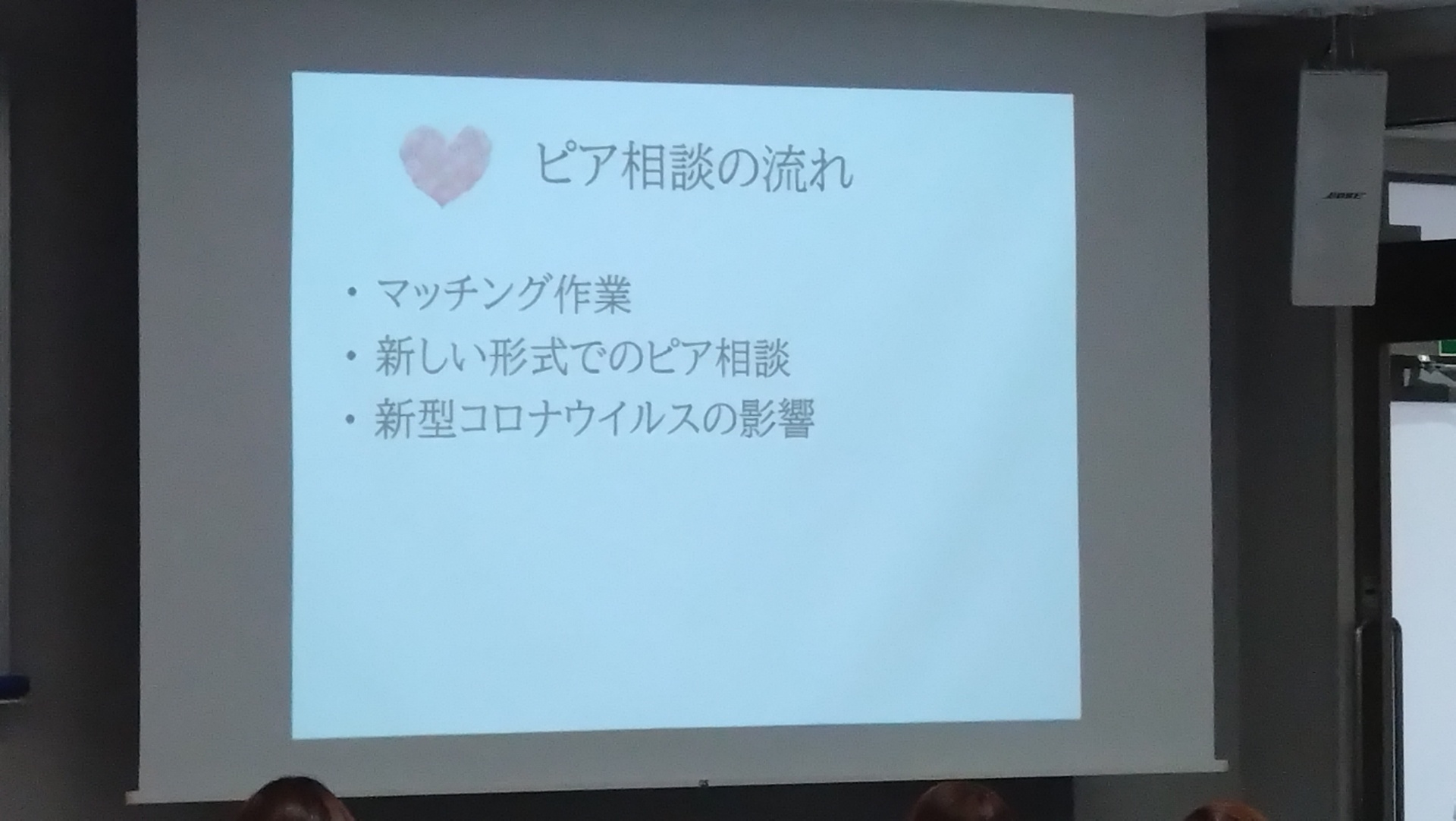

また奈良難病連では、奈良県難病相談支援センターと連携したピアサポーター養成講座や、ピア相談、学習会、医療講演会、難病患者を取り巻く社会環境や医療体制についてのニーズを取りまとめて、奈良県と奈良市に対応のための要望書を提出されていることを説明して頂きました。

このピアとは“仲間”を意味し、ピアサポートは仲間同士の支え合い、ピアサポーターとは、養成講座に参加し、当事者が当事者の相談対応ができるようになるための聞き方や答え方等、相手の立場に立ったカウンセリング技法を含めた支援者(サポーター)としてのスキルを修得した後、ピアサポーターとして登録された方です。

学生には、事前学習として奈良難病連の広報誌「きずな」を配布し、またHPを観て、将来看護師として難病患者の看護を実践する、また地域で支援を行う保健師になるという視点から、奈良難病連の活動についての質問を1人1つ出して集約し、その質問への回答を丁寧にして頂きました。

この事前質問提出は、昨年から行っている取り組みで、講義当日に質問の時間を設けてもなかなか手を挙げて質問する学生が少ないことから、学生が理解したい質問内容を文字化することで、主体的に授業に参加することができ、なおかつ講師からその回答がなされることで理解が深まることを目的としています。大学の授業支援ツール(CEAS)のアンケート機能を活用することで、学生には質問の集約内容を開示し、自分の質問がどのように提示されているのか確認することができます。

学生は、講義内容や学生の質問への回答から、理解できたことや今後看護者になることでどのように難病の方々に関わろうと思うかを受講票に記述し、授業後講師にも観て頂きました。

難病当事者・家族としての思いの理解では、病気がわかったときの衝撃の大きさや家庭生活への影響と完治が難しく病状が進行していく難病とともに生きていかなければならない患者とその家族にとって、ピアの存在が大きくまた支援者として養成して増やしていくことが重要であることが学べたことが記載されていました。

また今後看護者となることでの関わりとして、難病の方々は、その病気の特性や進行の状況から困りごとや悩みが異なることから、その思いを傾聴してニーズを理解することが必要であること、そのニーズに応じて利用可能な相談場所や地域の支援機関などの情報提供を行うことで、そのニーズに合った支援が受けられよう関わっていきたいという記述が多くなされていました。

その受講票を読まれた春本事務局長からは、学生の理解したいことの内容からその回答を考えることやその理解をこうした受講票に示されることが今後の活動の励みになり、患者会団体やピアサポーターの減少等の課題がある中で、今後も支援活動を頑張っていきたいとのお言葉を頂きました。

看護医療学科

教授 松本 泉美

関連記事

外部講師による講義「筋萎縮性側索硬化症(ALS)の看護」~看護医療学科「慢性期看護学援助論Ⅰ」

災害ボランティア体験談―大阪急性期・総合医療センターでの災害避難訓練― ~ 看護医療学科

ハンセン病療養所を訪問し「医療と人権」を学ぶ~看護医療学科「健康学特論」

2024年度 看護医療学科卒業研究発表会を開催! ~ 看護医療学科

よく読まれている記事

カテゴリ

タグ

キーワード検索

アーカイブ