2025.05.08

1回生集中講義「認知症ケア論」が開講しました!~看護医療学科

長寿世界一、超高齢社会の日本において「認知症」を正しく理解し、支え合い、共に過ごしやすい地域社会を構築することは私たち1人1人の課題です。看護医療学科では、低学年からこの課題に向き合い、市民として、医療職としてどうあるべきかを主体的に考え行動していく土台づくりを担うべく、アクティブラーニングやフィールドワークを取り入れた「認知症ケア論」を開講しています。

今年度の「認知症ケア論」履修者に、履修動機を聞いたところ、

- 認知症や高齢社会のことを学びたい

- 看護師として役立つ

- (身内の)おじいちゃん、おばあちゃんに役立つ

- アクティブラーニングやフィールドワークが楽しそう

というお声をいただきました。大学1回生の時期から認知症や高齢者、社会に関心を持って頂けることは嬉しい限りです。

第3回目となった5月2日(金)の講義では、認知症キャラバン・メイトでもある教員が「認知症サポーター養成講座」を行いました。この講座は2004年に「認知症を知り地域をつくる10ヵ年」構想の一環として全国的な取り組みとしてスタートし、すでに20年が経過し、全国には1500万人を越える認知症サポーターが誕生しています。講座を受講すれば「認知症サポーター」となりますが、何か特別なことをするわけではなく、まず、認知症について正しく理解し、偏見を持たず、認知症の人や家族を温かい目で見守る「応援者」となります。個人の考えにより可能な範囲で自分のできる活動に参加していただくのも歓迎で、例えば、町中で困っている人がいたら手助けする、近所の人を見守る、地域の認知症カフェに参加してお手伝いする、などが一例です。

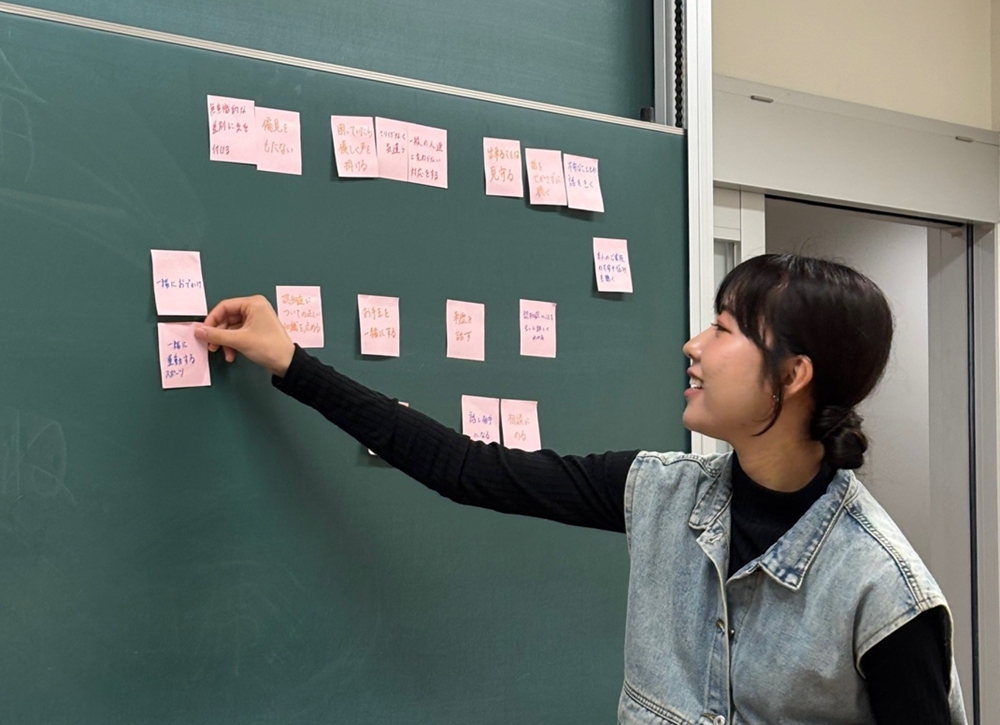

本日の講座は、講義だけではなく、認知症希望大使の藤田和子さん、丹野智文さんの動画メッセージを視聴し、受講後「自分ならサポーターとしてどんな活動ができそうか」のワークショップを行い、KJ法*で意見をまとめました。

※KJ法:付箋等の紙に情報を記し並べ変えたりグループ化したりすることで断片的な意見・アイデアを効率的かつ論理的に整理するための手法。

その結果…

- 対応として「偏見をもたない、できないと決めつけない」「1人の人として対応する」「さりげなく気遣う」「やりすぎないサポート」「笑顔で優しく声をかける」等、

- ともにあることとして「一緒に活動する」「本人が好きなこと、得意なことを一緒にする」等、

- 見守るとして「全て手伝うのではなく、ゆっくり待つ」「近くで見守る」等、

- 話す・聞くとして「話を聞く」「不安なことを聞く」「コミュニケーションを沢山とる」等、

- 理解するとして「認知症のことをもっと詳しく知る」「相手のことをいっぱい知る」等、

- その他「家族のことを考え、今後のことを家族と話しあう」等の意見がまとまりました。

90分程度の講座にもかかわらず、学生は認知症の理解を深め、認知症の人とその家族の思いを理解し、自分ならどんな対応ができるのかを考え、春に入学したばかりのとは思えないような、相手の立場を理解し、相手に寄り添う視点を備えた素晴らしい意見の数々が表出されたことに驚きを感じました。

「認知症」に限らず、人と接する時には偏見を持たず、その人に興味を持ち、その人の魅力やもてる力を引き出せるような関わりができる人であることは、今後生きていく中でとても大切な力です。この先の4

年間、どのように成長されるのか大変楽しみな履修生です。教員としても彼女たちとの出会いに感謝し、これから共に作り上げる授業がとても楽しみな「認知症ケア論」です。今後は認知症カフェの見学、認知症マフづくり交流会、認知症の人との交流や活動の場の見学、啓発イベントに向けた企画などが続きますが、引き続きより良い学びが提供できるよう教員も切磋琢磨し頑張ります。

看護医療学科 准教授 室谷 牧子

関連記事

国際看護Ⅰの授業で「海外インターンシップ」発表 ~ 看護医療学科

3回生15名が「いこまスポーツの日」にボランティアとして参加!~看護医療学科

第3回「認知症の人と家族の思いに耳を傾ける」 松本一生先生講演会「認知症の人と家族とともに」を開催しました。 ~ 畿央大学看護実践研究センター認知症ケア部門

難病当事者(患者会・家族会)団体活動者を講師に招いた授業を実施しました!~看護医療学科「公衆衛生看護学概論」

よく読まれている記事

カテゴリ

タグ

キーワード検索

アーカイブ