2024.04.11

タイ ドンデーン村での教育調査レポートvol.4~学校での授業実践を通じて

現代教育学科 講師の岡田 良平先生が、2月16日から3月8日にかけて、タイ東北部に位置するコンケン県ムアン郡ドンハン区にあるドンデーン(Don Daeng)村にて農村部における教育についての調査や、コンケン大学でのインターナショナルワークショップなどに参加しました。ブログ第一弾ではドンデーン村の様子、第二弾ではコンケン大学でのワークショップ、第三弾では農村部の教育的課題について、そして最終回となる今回はドンデーン村の子供たちを対象に授業実践を行った様子をレポートします!

今回の調査では、ドンデーン村の学校にて、子どもたちにアンケート等の調査協力をしてもらいました。これは過去の調査と同じ質問をしてその変化を調べるものです。しかし、こうした調査が子どもたちにとっては決して面白いものではありません。調査の準備段階からこちらも「調査結果として面白く、子どもたちも楽しみながらできる授業にならないか」ということを考え続けてきました。そこで思いついたのが、「子どもたちの生活空間」を子どもたちが調べることでした。ヒントは、私が小学2年生の担任をしていた時に、子どもたちと実践した生活科の「まちたんけん」をベースにしました。

まちたんけんの学習では、子どもたちは自分の知っているお店や遊び場などをどの子も楽しそうに語って教えてくれます。そして、その場所での出来事を友達同士で思い出し、知らない子がいれば教えてあげています。単に場所がどこかだけでなく、何がおいしいとか、値段が安いとか、こういうトラブルに巻き込まれたとか、いわゆる社会認識もそこで培っていることがわかります。その姿がどの子たちも楽しくてたまらないのです。聞いている私が楽しくなってくるのです。私は「あの授業をドンデーン村バージョンでやってみよう」と思い立ちました。さあ、私の14年間の教員経験はタイの農村で通用するのでしょうか!?

▼生活科「まちたんけん」の様子(2022年撮影)

▼自主的な話し合い活動が授業をおもしろくする(2022年撮影)

実際の授業では子どもたちのつぶやきを引き出すために、子どもたちが行きそうな場所をあらかじめ聞き出し、その場所の写真を撮り、簡単な地図も作り、子どもたちが空間を認識し、共有できるように工夫するのですが、今回はそうもいきません。Google mapで集落の衛星写真を構成し、拡大印刷して大きな地図を作成して持っていくことにしました。ドンデーン村の学校での授業では、担当してくれたボー先生が児童・生徒に授業の流れを説明してくれます。学年ごとに色分けした丸シールに各自の出席番号を10個ずつ書きました。それを子どもたちに渡します。そして、拡大した地図を子どもたちの前に広げました。

もうその時点で「あっ!ここが学校だ」、「お寺だ」、「自分の家だ」と大盛り上がりです。つまり、空間認識を共有できたわけですね。「最近(1ヶ月くらい)、遊びにいったところにシールを貼りましょう」という指示を聞くと、子どもたちは、ああだこうだ言いながら的確に場所を特定してシールを貼って行きます。自分の順番が早く来ないかと待ち遠しい子、情報を交換して大笑いする子、下級生にやり方を教えてあげる子など、その様子は日本の子どもたちと全く変わりません。

▼拡大印刷した地図に自分が最近行った場所をシールで貼ります

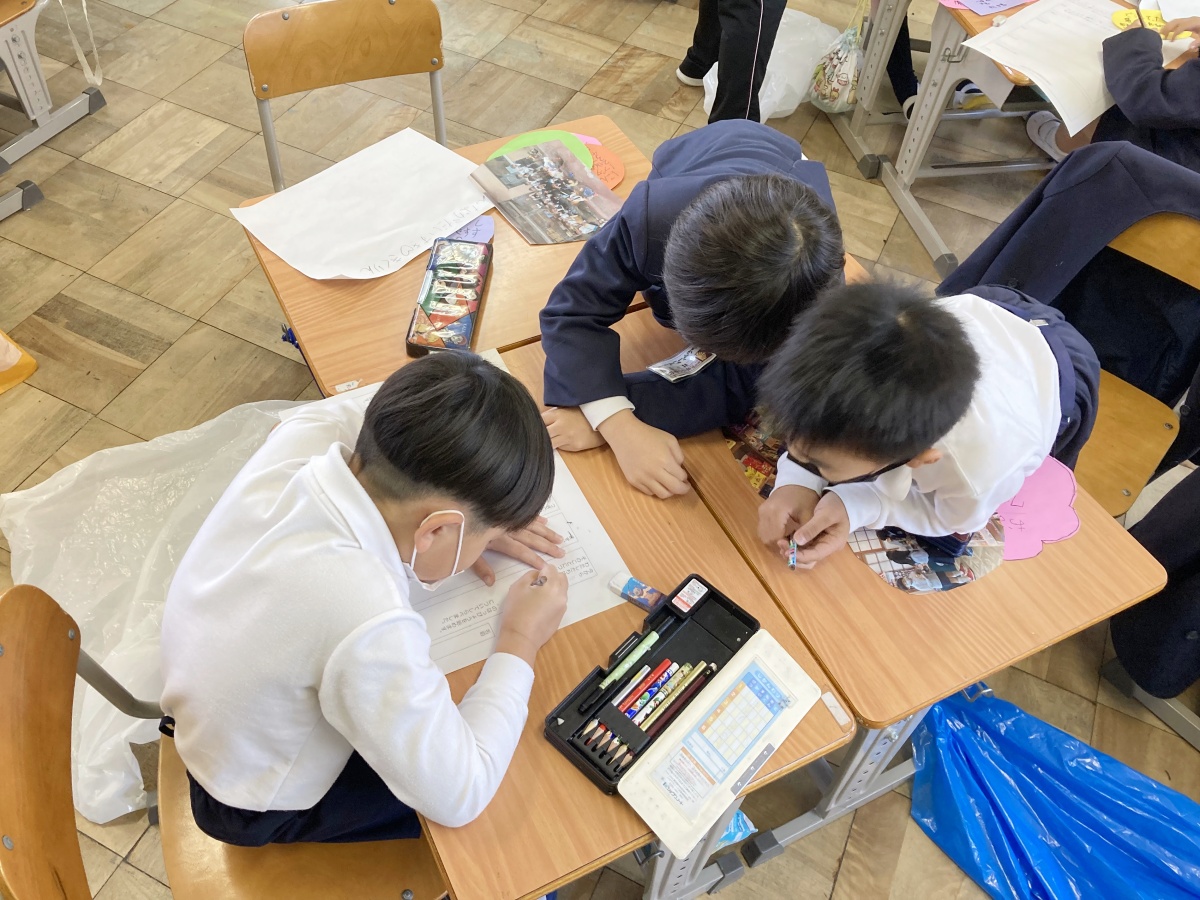

▼みんなで頭を突き合わせて話し合う姿は日本もタイも同じです

どの子も授業参観で見せていた姿とは違い、携帯電話を触りませんでした。しっかりと授業準備と創意工夫を行い、明確な(わかりやすい)展開と的確な指示を出せば、子どもたちは「主体的で、対話的な」学習ができるのです。そして、子どもたちが貼るシールのひとつひとつに意味や理由がありました。いつも遊ぶ広場も複数あり、子どもたちの中では棲み分けがされていること、釣りの穴場や馴染みの店があること、ゲームで遊ぶためにはWi-fiのあるおうちに集まること、エアコンのあるおうちやお店に涼みに行っていることなど、子どもたちの行動にはそれなりの理由と世界観が見えてきたのです。まさに、それは村の子どもたちの空間と社会認識を示していました。

▼中学生たちが小学生に教えてくれるので子どもたちもわかりやすい

私は今回の実践を通して、

- ドンデーン村の子どもの生活空間や世界観が垣間見えたこと

- 日本での授業実践・研究授業が途上国でも受け入れられ、そこに子どもたちの主体的で対話的な深い学びに通じるものがあること

- 大きな地図をみんなで共有し、話し合い、何度もシールを貼ったり、貼り替えたりするアナログ的な授業であるからこそ異学年での学びが促進されたこと

がわかりました。

私自身も教員の経験を発揮し、現地の先生方と共同で「授業」を通して子どもたちと一緒に研究成果が残せたことは意義深いのではないかと考えています。本当に素晴らしい体験になりました。

最後にドンデーン村の古い言い伝えの「ヘン・ナムカン、キン・ナムカン」という言葉をご紹介します。「ともに食べ、ともに働く」という意味です。非常に貧しい農村だったドンデーン村の村人たちはその言葉を昔からとても大切にしていました。最初の訪問から約20年を経て、再訪したドンデーン村。その地域をどのように捉え、地域と関わりながら、変化の渦中に身を投じてみてこそわかることがたくさんあります。時代を超えて、国を超えて、「ヘン・ナムカン、キン・ナムカン」の志は、私たちの生活や生き方にも問いかけているのではないでしょうか。

▼授業後にみんなで記念撮影

現代教育学科 講師 岡田良平

【関連記事】

タイ ドンデーン村での教育調査レポートvol.3~タイ農村部の教育的課題

タイ ドンデーン村での教育調査レポートvol.2~コンケン大学でワークショップに参加!

タイ ドンデーン村での教育調査レポートvol.1~22年ぶりの再訪!

よく読まれている記事

カテゴリ

タグ

キーワード検索

アーカイブ