2025.02.01

次世代教育センター主催イベントプログラム「AIのその先へ」を開催!

21世紀に入って20年以上が経ち、ひとが作るような文や声や絵をつくるAIも登場しています。これからも車の運転や医療診断など、AIがひとの代わりに出来ることがどんどん増えてきます。そこで、これからの社会を担う皆さんに「ひととAIの関係」に関する教養を身に付けてもらうことを目的として、昨年度に引き続き、冬休みにオンデマンド型の講座を実施しました。学科、学年をこえて12名の学生の皆さんが参加しました。

※次世代教育センターは2021年4月、次世代社会のニーズに応えられる幅広い教養を身につけた人材の育成を目的として開設されました。毎年度、様々なテーマを取り上げた講座を実施しています。

今年度は、AIの「こころ」と「からだ」に関する考え方やテクノロジーを紹介した上で、近未来のひととAIの仕事について説明しました。また、担当教員が全1回の講義動画を配信し、学生の皆さんから質問や意見、感想を送ってもらいました。そして、全ての質問への回答や皆さんの感想を記したファイルを作成し、参加者全員で共有しました。

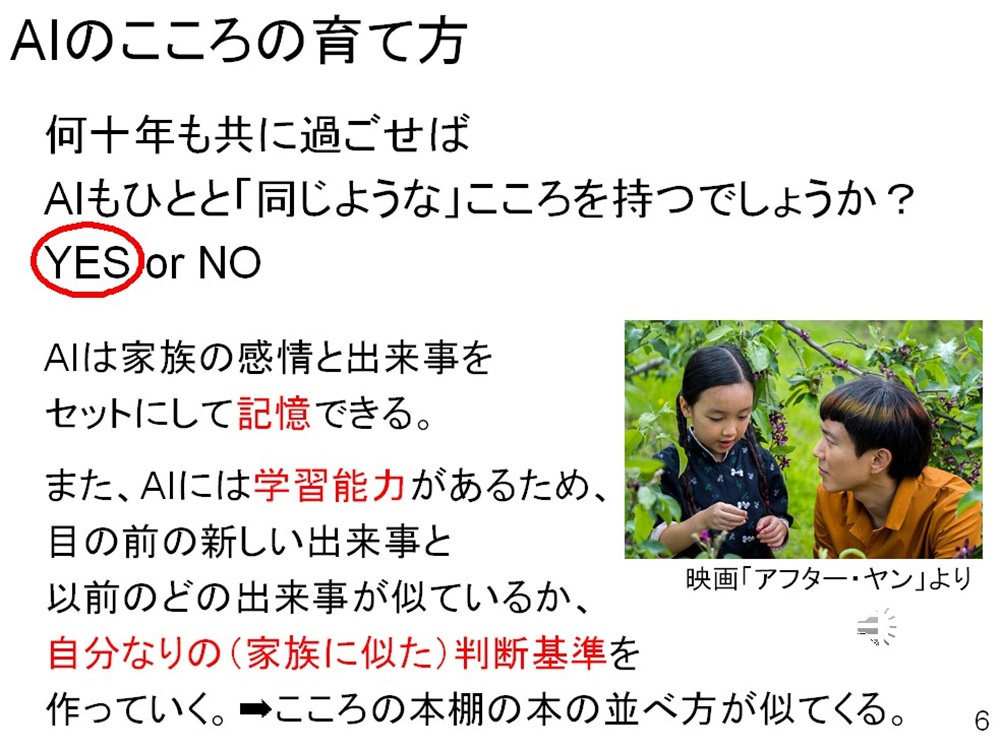

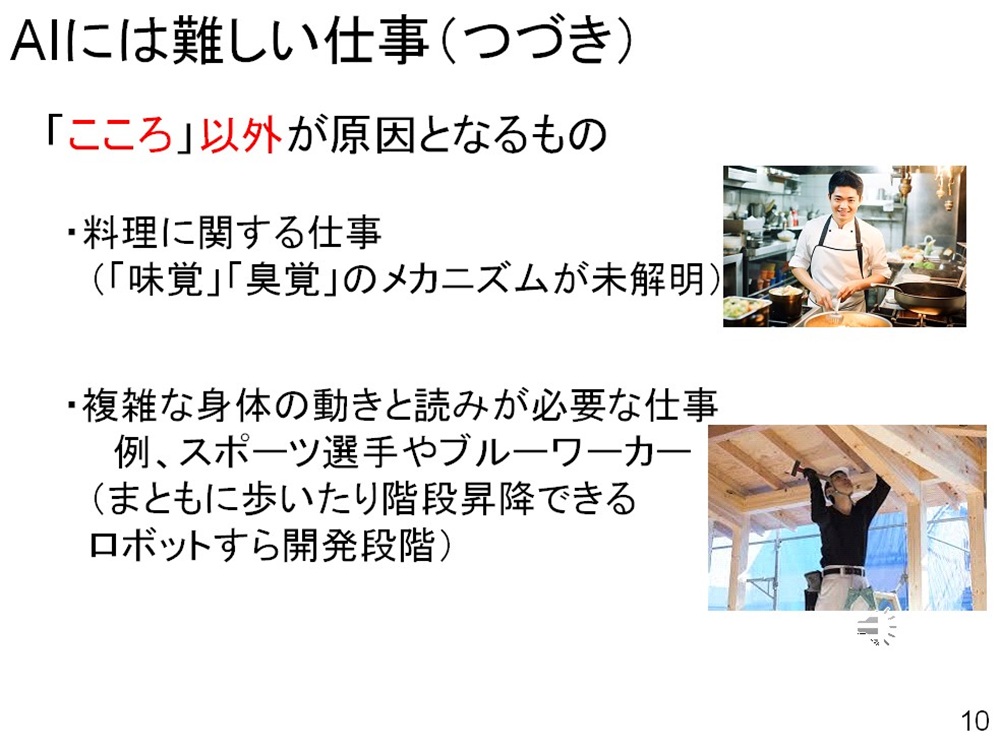

第1章の「ひととAIの『こころ』」では、ひとの「こころ」とは人生経験(本棚のようなもの)であることや、AIはひとと何十年も共に過ごせば「ひとと同じような」こころを持てることを説明しました。しかし、育成に時間がかかり、管理方法にも課題が残るため、「こころ」が必要な仕事はAIには不向きであることや、「味覚」「臭覚」「身体の動き」などを含む仕事も不向きであることを説明しました。

▲AIのこころの育て方を説明しているスライド

▲AIには難しい仕事を説明しているスライド

学生の皆さんからはひとは人生を歩むことで経験を積み、そのこころを感情の土台としますが、AIは学習能力を活用した経験(こころ)を自分自身から湧き出る感情の土台にはしないと考えます。そのため、ひととAIは同じようにこころを持つことはできるとしても、その2つの性質は異なると考えます。という意見を貰いました。

講演者からは「生存本能」の様に、ひとには何かを経験する前から備わっている本能があります。これらの本能と経験が基になって感情が生まれます。例えば、「目の前の現象」に似た現象によって死にそうになった経験があれば、「目の前の現象」を見て「恐怖」を感じます。そのため、AIにも「生存本能」のような「本能」を与えて、経験と共に感情の土台にするように設計すれば、家族から「学習」するAIはひとに近づくと考えられます。と回答しました。

第2章の「ひととAIの『からだ』」では、仮想空間において仮想のからだ(アバター)を持つ時代が来たことを説明しました。そして、社会参加のきっかけになる等良い面もありますが、本来の心身への数々の悪影響もあること、さらには実社会に欠かせないブルーワーカー不足まで起きていることについて説明しました。その上で、自分の人生そして社会を長い目で見て、仮想空間とアバターを活用することに言及しました。

学生の皆さんからは仮想空間を用いることで障害のある人が自分らしく生きることができるのではないかと考える一方で、特別支援教育で「害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることが必要なくなるのではないかと感じました。そのため、仮想空間において仮想のからだを持つことは教育の在り方を問い直すことにつながるのではないかと考えました。という感想を貰いました。

この感想に対してはその通りかもしれません。もっと正確に言うと、“必要なくなる”ということはなく、“授かるべき必要な知識技術が変わってくる”というのが正しいと思います。物理的身体の問題を仮想空間で解決できるのだとすると、それをどのように制御していくのか、どのように制御したらコミュニケーションが円滑になるのか、などについての知識が必要になってくるのだと思います。ただし、そのような世界がくるのはかなり先のことかと思います。」と回答しました。

そして、講座全体に対して最近ではAIに関するニュースをよく聞きます。良い面もありつつ悪い面もあるということを実感しました。これからの時代はAIと関わっていくことが多くなります。そのため、今後もAIに注目していきたいなと思いました。という感想を貰いました。

講演者達からは10年ほど前に政府や民間企業が予想した以上に日本の出生率が下がってきていることもあり、AIのニーズが高まってきています。一方で、人の文章や絵や声などを模倣する、なりすましAIなども開発されています。さらに自律的に人に殺意を持つAIが出てくる可能性も指摘されています。自分そして社会にとって一つ一つのAIの使い方を考える習慣を身に付けていく心構えは大切であると思います。と回答しました。

さらに、次のような質問も貰いました。倫理的な問題を無視して、人員不足や少子高齢化などを解消するために、クローンとAIのどちらかを増やすとしたらどちらがよいと考えますか。クローンもAIも育てなければならないことには変わりないと思うので今回の講義を通して疑問に感じました。という質問を貰いました。

そこで、講演者達からは(1)純粋に人間の機能をもつ生命体を増やすならば、クローンを増やす方が良い様に見えますが、人間の代わりにAIロボットが働いてくれるならば、経済的時間的に子どもを産み育てる余裕ができて、出生率が上がる可能性もあります。(2)クローンの基となる人からの同意をどのように得るのか、また、クローンを育てる人をどのように決めるのか、その人との関係は、といった項目について法律が整備されるかどうかがクローンが社会に受け入れられるかどうかを決めると思います。(3)ただ、倫理的問題は避けては通れないですし、こういう話はこの先ずっとしていく必要があると思います。AIにもこころに似たものが創られてくると思いますので、そうなると、これを生命だと考えることもできます。そのような段階では,AIロボットを創ったり壊したりすることにも倫理的問題が出てきそうです。と回答しました。

学生の皆さんからの質問や意見、感想は、非常に本質的かつ発展的なものあったため、我々教員も触発され、色々なことを考えながら回答しました。充実したプログラムになったと考えています。

畿央大学大学院健康科学研究科

冬木正紀・大住倫弘

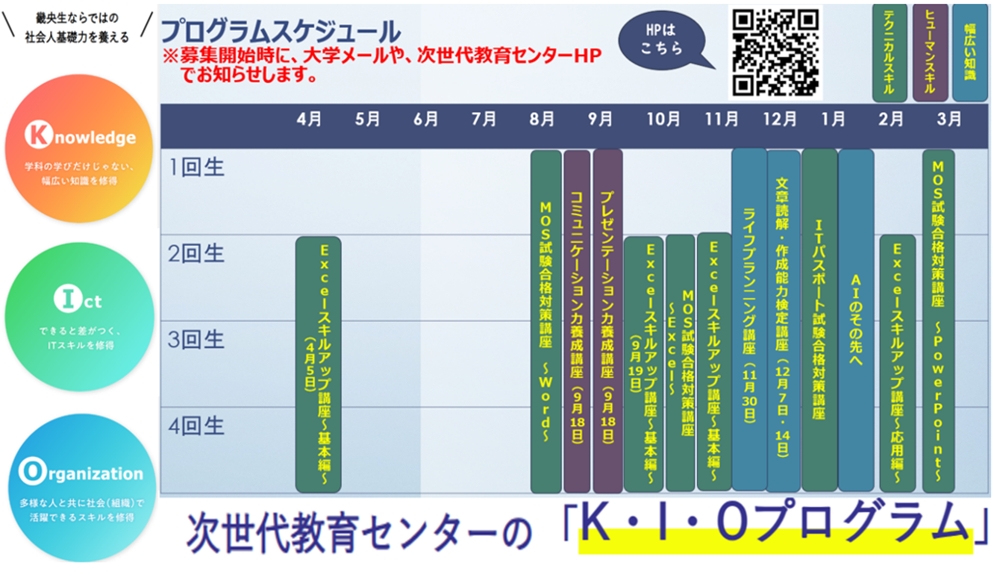

2024年度 次世代教育センタープログラム

畿央大学 次世代教育センター

関連記事

次世代教育センター主催「ライフプランニング講座」「文章読解・作成能力検定講座」を開催!

次世代教育センター主催「Excelの魅力発見・体験講座」を開催!

次世代教育センター主催「プレゼンテーション力養成講座~パワポで表現する自分の未来予想図~」を開催!

次世代教育センター主催:「コミュニケーション力養成講座~一生ものの自己紹介で自己発信力を高めよう~」を開催!

次世代教育センター主催「Excelスキルアップ講座~基本編~」を開催!

次世代教育センター主催「近未来テクノロジーの生かし方」を開催!

よく読まれている記事

カテゴリ

タグ

キーワード検索

アーカイブ