2024.06.10

「どこでもシート」の魔力~看護医療学科「老年看護学援助論Ⅱ」vol.3

看護医療学科の「老年看護学援助論Ⅱ」(3年次前期必修科目)では、高齢者看護に必要とされる生活機能の視点からのアセスメントや看護技術、紙面上の事例による看護過程の展開を行い、高齢者の日常生活の維持に必要な援助技術を演習し学修します。第1弾では摂食嚥下障害に対するケアを、第2弾では実習に活かす高齢者看護技術について学ぶ様子を報告しました。今回は、後期の臨地実習に向け「看護過程の展開」の演習に取り組む様子をお届けします。

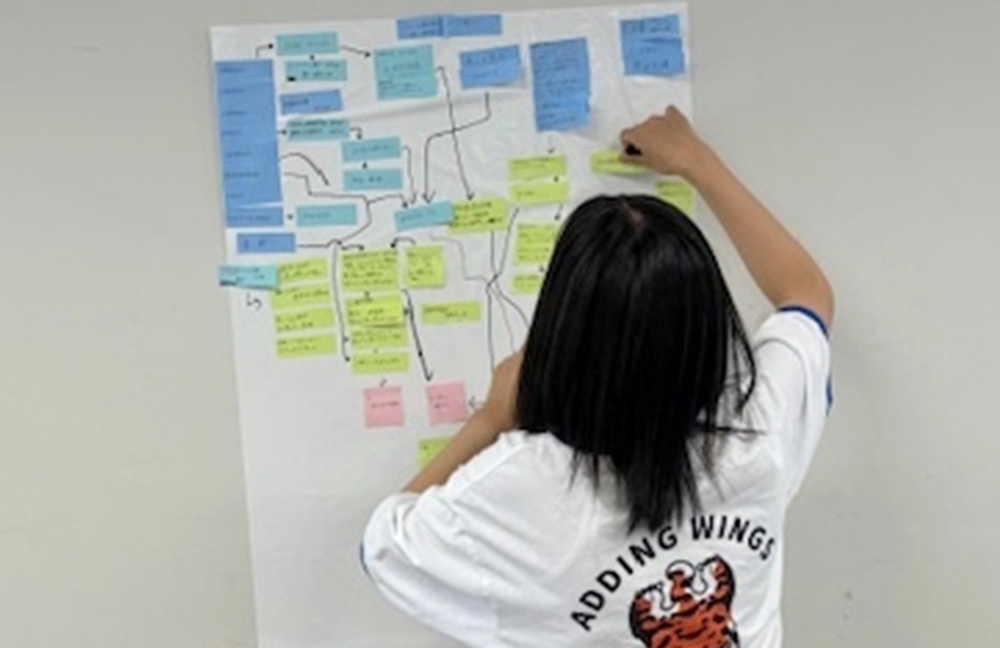

令和6年5月30日(木)の演習では、生活機能関連図を作成しました。

老年看護学では、他領域とは異なる思考で看護過程を展開します。高齢者は加齢によるさまざまな影響を受け、慢性疾患や複数の疾患・障害を有するケースも多いため、高齢者の疾病を完治することに重きを置くのではなく、生活機能に着目し、高齢者の「もてる力」を最大限に発揮し、その人らしく望む生活を過ごすことができる目標志向型思考で看護を展開する心がけが重要です。

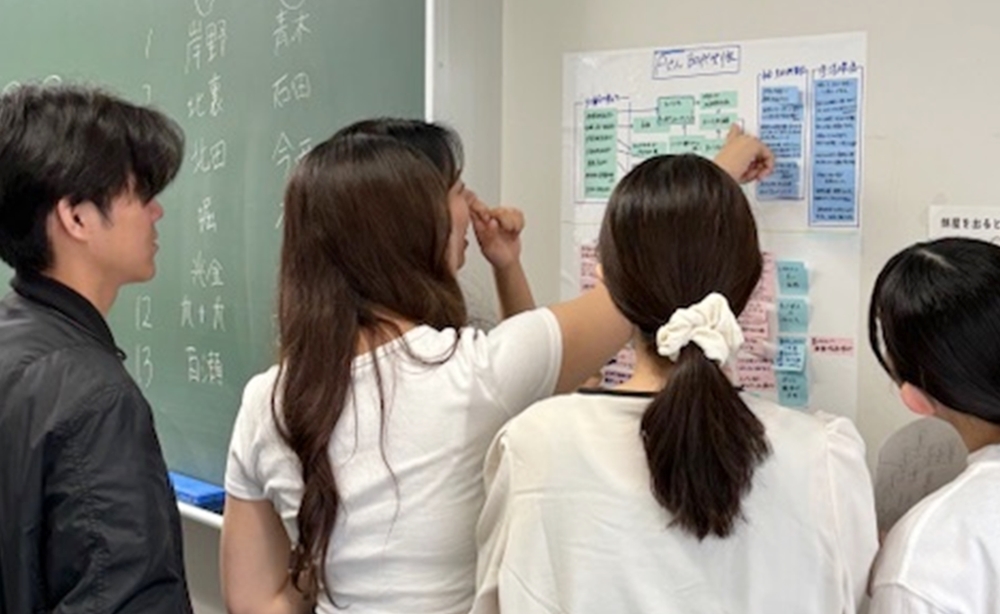

今回の演習では個人作業で生活機能関連図を作成した後、グループ作業でディスカッションや可視化・共有に効果的な「どこでもシート」を活用しました。

「どこでもシート」を活用することで、学生は顔をあげ、前を向き、同じターゲットに視線を合わせて議論しあえる環境ができました。また付箋の活用で、色々なアイディアを出しつつ、折り合いをつけながら思考を発展させることができ、演習前の「もやもや」が「すっきり」に変わり、笑顔あふれる満足感の高い時間を過ごすことができました。

講義後の学生感想より〔一部〕

● グループで共有できることから、自身が考えつかないこと、異なる視点のアプローチがありとても勉強になった

● 関連図の作成は難しいが、みんなで考えることで乗り越えることができた

● シートや付箋を活用することで、難しい関連図も、色々な考え方があること、整理の方法を理解できて勉強になった

● 関連図は苦手だが、老年のグループワークは楽しく取り組めるので実習が楽しみです

いよいよ演習も折り返しに入り、これからは看護目標を立て、自身の立案した計画に基づくケアの実践に取り組みます。学生が日々苦労しながらも前向きに演習に取り組む姿に教員も大変良い刺激を受けています。ゴールはもうすぐですので、あと一息、一緒に頑張りましょう。

看護医療学科 准教授 室谷 牧子

【関連記事】

外部講師による講義『食べたい!』を支えるケア ~看護医療学科「老年看護学援助論Ⅱ」vol.1

『実習に活かす高齢者看護技術』高齢者の個別性に合わせた援助を考える~看護医療学科「老年看護学援助論Ⅱ」Vol.2

フレンドリーをめざす「認知症ケア論」のご紹介!~看護医療学科

2024年度 へき地医療体験実習レポート(吉野郡川上村)~看護医療学科

2024年度 へき地医療体験実習(山辺郡山添村)レポート~看護医療学科

2024年度 へき地医療体験実習(宇陀市大宇陀地区)1日目レポート~看護医療学科

2024年度 へき地医療体験実習(宇陀市大宇陀地区)2日目レポート~看護医療学科

2024年度 へき地医療体験実習(宇陀市大宇陀地区)3日目レポート~看護医療学科

よく読まれている記事

カテゴリ

タグ

キーワード検索

アーカイブ