2025.05.23

2025年度へき地医療体験実習レポート(川上村)~ 看護医療学科

看護医療学科の4回生は、5月に奈良県内の4つの地域において、へき地における保健・医療・福祉を体験し、対象者を地域の生活者として全人的にとらえ看護のあり方を探求する「へき地医療体験実習」に参加します。

学内実習を経て、5月13日(火)から15(木)までの3日間、吉野郡川上村・五條市大塔町・山辺郡山添村・宇陀市大宇陀の4つの地域で臨地実習を行いました。今回は学生20名と教員4名が吉野郡川上村にて、「へき地医療体験実習」を実施しました。その3日間の学生たちの活動の様子を紹介します。

川上村での実習の様子

1日目:5月13日(火)

実習の初日は大滝ダムの見学から始まりました。大滝ダムは、伊勢湾台風の紀の川の洪水被害を契機に、治水、利水、水力発電を目的に建設された多目的ダムで、当時の村の中心部に建設されたことから、村の歴史に大きくかかわる場所です。学生は迫力のあるダムの景色に感嘆しながら、ダムの完成までの歴史やダムの仕組みなど、展示物も交えて学びました。

この実習では、学生は「母子」、「学校」、「成人」、「高齢者」、「包括」の5つのグループに分かれ、各分野で展開されている村民に対する健康支援活動を事前に把握したうえで、村民の暮らしと健康を守るためには、臨地でさらにどのようなことを理解することが必要かを主体的に考え、学習を進めるようにそれぞれのグループ活動計画を立案しました。

村役場で実習始まりの挨拶をさせていただいた後、午後から、グループごとに事前に活動計画としていた、こどもセンターあま☆ごん、保育園、川上村立源流学園、学童保育・診療所、社会福祉協議会、デイサービス、かわかみ源流ツーリズム事務局を訪問し施設内の見学と健康支援を展開している専門職の活動を観察し、また事前に依頼していた質問への回答をしていただきました。

特に、こどもセンターあま☆ごんでは年に数回しかない貴重な乳幼児健診(4か月児~3歳半までを一度に実施)を見学し、健診後の村民の方にお話を聞き、子育て支援の拠点であるあま☆ごんが、子どもを育てている村民にとって、なんでも相談できて安心できる場所となっていることを理解することができました。

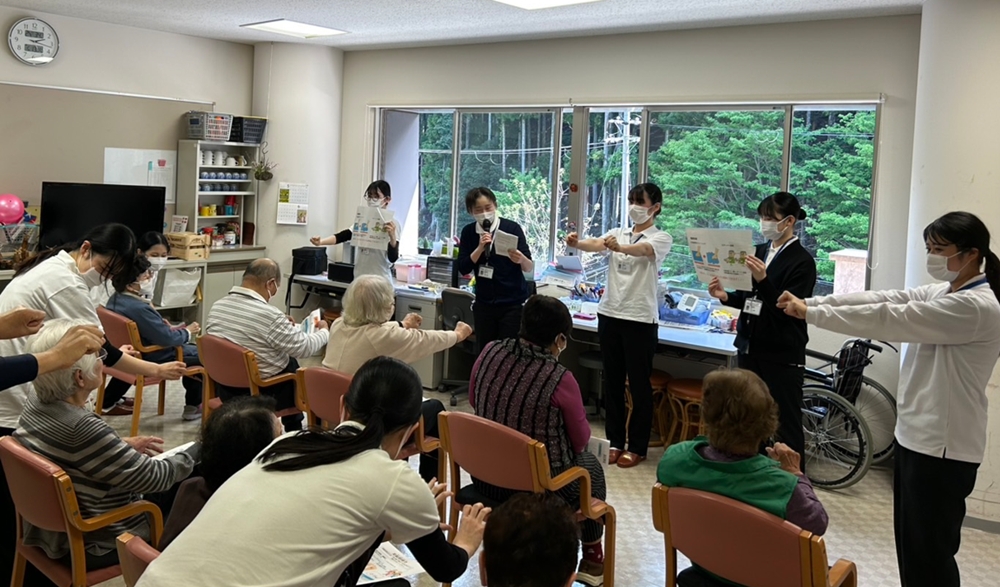

デイサービスでは、利用者の皆様を対象とした足趾把持力と握力・血圧測定など健康測定会を実施しました。また、足趾把持力の結果を基に、下肢筋力の向上を図る体操や認知症予防体操であるコグニサイズを学生と一緒に楽しく体験していただきました。

最初は、緊張していた学生たちでしたが、利用者の皆様やスタッフの方々が優しく声をかけてくださり、無事に実践することができました。最後に学生がお礼を伝えると、利用者の方が学生にお礼をしたいと、「しあわせなら手をたたこう」など歌を唄っていただき、全員で大合唱して盛り上がりました。本当にありがとうございました。

ご協力いただいた皆様は温かく迎え入れていただき、学生たちは、村民の方々が利用できる施設および村の医療・看護・保健・福祉について深く学ぶことができました。

この日の最後に、川上村の環境保全と村の歴史を伝承する役割を担う森と水の源流館 を訪れました。学芸員の方から解説をしていただきながら、下流地域の水害を防止のための水源地としてダム建設や地場産業である林業の歴史と環境保全を継続することの役割や意義について学びました。

2日目:5月14日(水)

2日目は、本学主催の健康測定会を川上村ふれあいセンターで行いました。村民の方々と村外の方計19名の方にご参加いただきました。リピーターの方も複数来場され、会場は賑わいました。血圧、足趾把持力、握力を測定し、問診内容も併せて、学生が事前に作成したパンフレットとともに、結果を解説しました。参加いただいた方からは、「健康を見直し自分の状況を知る機会となった」「健康に意識を向けられるいい機会となった」との感想をいただきました。

また、村の買い物支援を中心的に行っている、「かわかみらいふ」の移動スーパーに同行し、移動スーパーと一緒に活動しているコミュニティナースの看護活動を実際に観ることができました。山間部の地区では、移動スーパーは、週に1回の買い物だけでなく、集まった住民同士で話す交流の場となっており、コミュニティナースは、地区の中で気になる方の見守りや健康支援をする役割を担っていました。学生は移動スーパーを利用される方やコミュニティナースからお話を伺い、また、実際にコミュニティナースが熱中症予防を呼びかける姿を通して、村の暮らしやコミュニティナースの役割を肌で感じ学ぶことができました。

さらに、村役場にて健康福祉課の保健師と理学療法士および林業建設課職員の方々に事前に依頼していた質問に回答して頂く回答会を設けていただきました。

保健師は地域のつながりを意識した健康へのアプローチや、健診受診率向上のための取り組みの他、村民運動会の機会を利用した骨密度・体組成測定の結果を活用して健康意識への働きかけを行っていること、また理学療法士は、要介護申請をした方の住居の状況からどういう支援が必要となるかを提案していること、高齢者の増加に伴う認知症の方への対応として看護師を中心とした認知症初期集中支援チーム活動が始まったことなどを学びました。川上村は最大人口8,000人台から現在では1,100人未満となった小さな村ですが、看護師・助産師・保健師・理学療法士・保育士など子どもから高齢者までの発達段階に応じた健康支援実践ができる専門職が揃っていることも村の強みであることを学びました。

林業建設課職員の方からは、川上村では林業従事者が減少している中、くらし定住課・吉野かわかみ社中と連携し、人材を確保するために地域おこし協力隊の活動により若手の林業従事者育成を行う新しい取り組みや、3月に発生した山林火災防止のための対策につついて説明していただき、村全体で林業を守ろうとする取り組みがなされていることを学びました。

3日目:5月14日(木)

最終日の朝、学生たちは役場に出向き、これまでの学びを村長に報告し、実習の御礼を述べました。

また、村民への健康支援を行っている関係機関及びそれぞれの職種の方のお話から理解できたことや康測定結果の集計を行いました。

そして最後に、村で芸術家の生活と創造の場として設けられた「匠の聚」を訪問し、管理者の方と陶芸作家の方からお話を聞きました。

この3日間の実習を通して、学生は実際に川上村の暮らしや保健・医療・福祉・教育が展開されている場に身を置き、また関わる専門職や支援者の方々の思いを理解したうえで、看護の本質とは何かを考える貴重な体験となりました。学内に戻ってからも、それぞれのグループが学んだことを共有しながら、今後の川上村に必要な看護について考察を深めていきました。

本実習にご協力いただいた各機関、村民の皆さまには大変お世話になりました。改めて心より感謝いたします。

看護医療学科

助教 大平 俊介

関連記事

▼へき地医療体験実習に関する記事

2025年度看護医療学科「へき地医療体験実習」がスタートしました!

▼ 看護医療学科に関する記事

1回生集中講義「認知症ケア論」が開講しました!~看護医療学科

国際看護Ⅰの授業で「海外インターンシップ」発表 ~ 看護医療学科

よく読まれている記事

カテゴリ

タグ

キーワード検索

アーカイブ