2024.07.18

【プロジェクトゼミって何するの?⑪】南都銀行現本館 利活用コンテストに参加!~人間環境デザイン学科 前川ゼミ vol.2

人間環境デザイン学科では2回生後期から3回生の1年半の間、少人数のゼミにわかれて様々な課題に取り組みます。それぞれの課題は、建築、インテリア、アパレルデザインのコースに準じた学びであることはもちろん、地域連携、歴史的建造物の保存再生、SDGs等多岐にわたる課題解決にも取り組みます。

このブログでは、各ゼミの取り組みを紹介し、卒業研究や就職に活かせる実践力を学生がどのように身につけることができるかをご紹介します。

前川 歩先生のゼミではインテリアデザインコースの学生が多く在籍し、複数のプロジェクトに同時に取り組んでいます。今回は南都銀行本店(奈良市)利活用についてのアイデアコンペティション参加の進捗状況をvol.2としてご紹介します。

▶前回の学生の様子はこちら

対象となる建物は、大正15年に建築された本館部分(地上4階、地下1階)、昭和28年に増築された部分(地上3階、地下1階)そして昭和46年に増築された部分(地上9階、地下2階)の3棟です。本館部分の一部は国の登録有形文化財に指定されている歴史的な建物です。

2024年6月29日(金)

これまでの調査を基に2チームがそれぞれのアイデアを発表し、お互いのアイデアに対して意見を交換しました。各チームの発表者と書記の担当を決め、発表していきます。

先生からは、「2チーム出すのだから、それぞれ違うテーマから案を検討しよう」という提案がありました。学生からまずは、それぞれ自由に活用方法のアイデアが発表され、それをすべて黒板に書き情報を共有します。案の重複を整理しながら、それぞれのチームが提案の基とするテーマを絞り込んでいきます。

前川先生からは「この場所でそれを行う必然性や妥当性を考えること。この地域ならではの課題の抽出とその解決となるような方向性を考えよう。」とアドバイスがありました。

2チームの発表後には

「もっと地元の色を取り入れてみては?」

「この地域の最大の売りはなんなのだろうか?」

「旧本店が立地している場所の特性は?」

「旧本店の建築的な価値はなんだろう?」

など、地域性や機能面について、発表をもとにした話し合いが行われました。こうしたディスカッションのすえ、最終的に両チームのテーマとそれに基づいた活用手法が決定されました。

次回までには、作業を分担し、計画の検討、レイアウトや必要なパースや図面などのパーツを考えつつ、プレゼンの準備も進めます。学生ならではの発想があり、どのようなアイデアが具体化するのか、とても楽しみです。

南都銀行のコンペティションの申込締め切りは7月10日となっています。前川ゼミの学生たちも、他のプロジェクトと並行して活動を展開しています。同時進行はゼミだけでなく、他の授業や部活動、アルバイトなどもあります。それでも次回までに時間を見つけて準備を進めます。とても忙しいですが、充実した時間を過ごしています。

▶前川ゼミ その他プロジェクト紹介記事はこちら!

2024年7月5日(金)

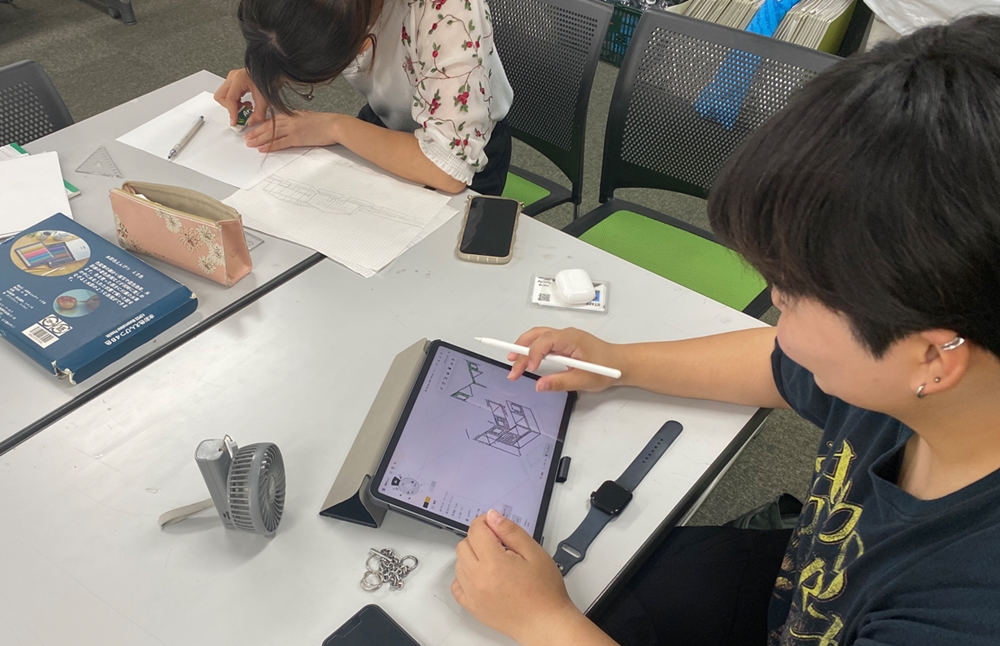

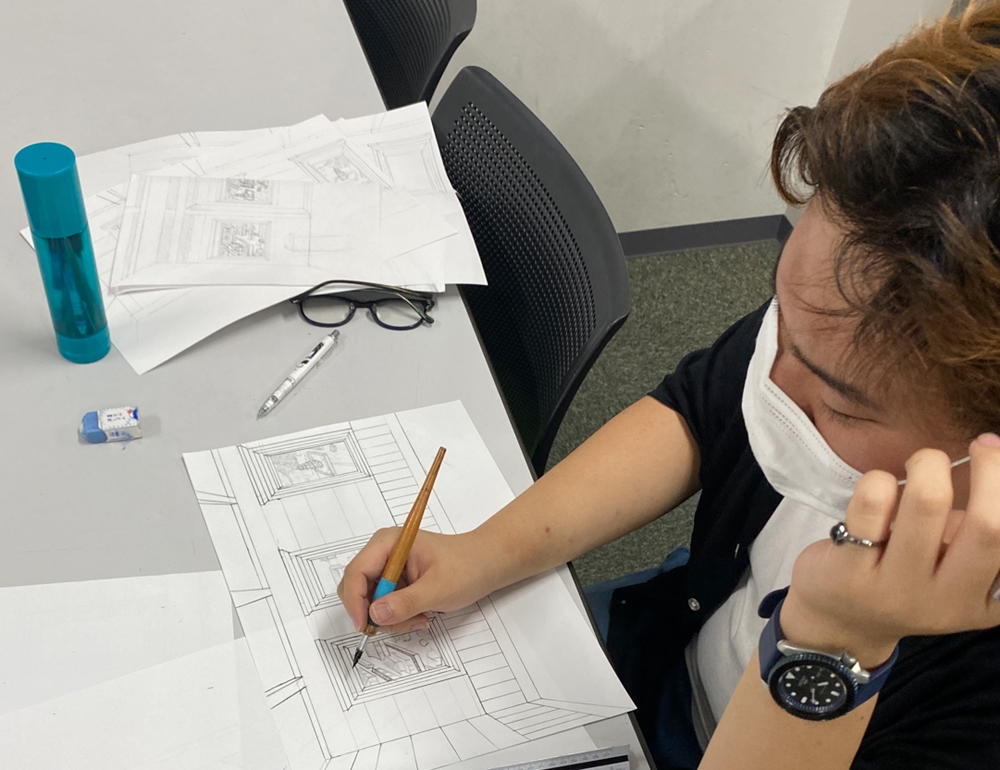

前回からの進捗状況の報告からはじまりました。それぞれ分担した図面やパース、スケッチを、前川先生に報告し、そのエスキスが行われます。相談しながら案のブラッシュアップ作業が進んでいきます。各自のPCや印刷物を基にチームごとに進捗を報告し、意見交換が行われ、かなり作業が進んでいるようです。各自のパーツについて報告し、先生から的確なコメントや無駄な作業が発生しないようアドバイスがされていました。都度、学生の案を聞き、なぜそう考えたのかを確認し進めています。学生たちは、手書きの色鉛筆画や3DCG、ペンタブレットなど、それぞれ自分が最も得意とする表現手法で作業を進めていきます。

全員の報告とエスキスが終わり、各自の修正点を確認したところで、さらに作業を進めることになりました。みんな遅くまで作業を続け、次は提出前日に最終の確認を行うことになりました。締め切りまであとわずかの段階です。

2024年7月9日(火)

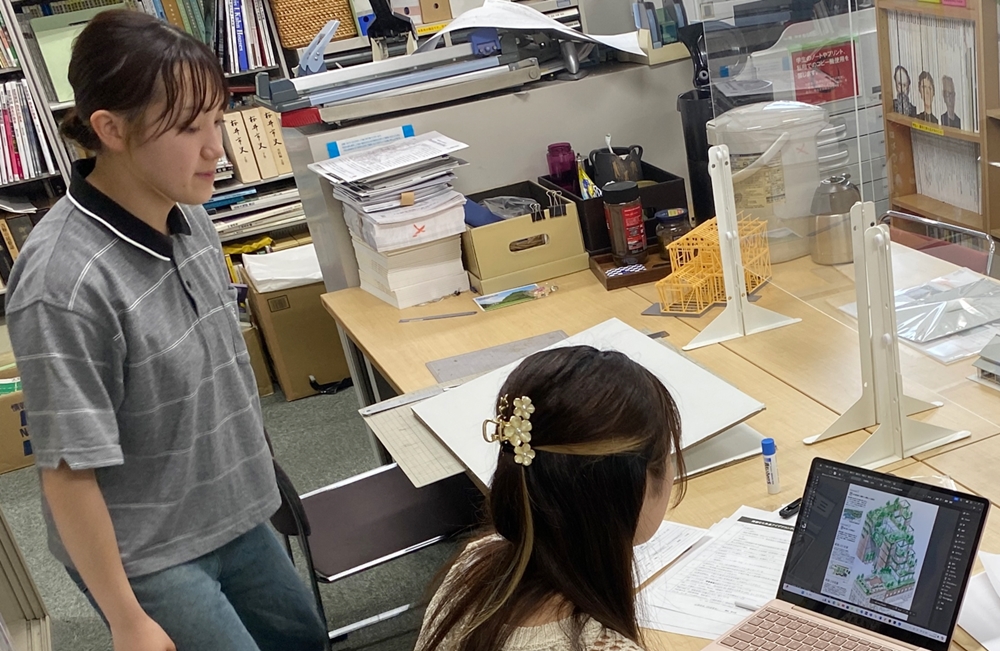

ついに提出前日がやってきました。両チームとも綺麗なドローイングがレイアウトされたプレゼンシートを完成させています。前川先生が最終の確認をし、細かなレイアウトの修正や文字の修正などを指摘しています。提出サイズのA2サイズ大判でプリントアウトすると、画面ではなかなか気づかないことがわかります。

「色はもう少し彩度落としたほうがよいね」

「フォントのサイズをもう1ポイントさげよう」

「パースの大きさを変えたほうがよい?」

締め切りぎりぎりまで、少しでも良くなるように、ゼミの学生たちは最後まで集中してプレゼンシートを確認します。両チームの学生とも力を出し切り、満足のいく作品に仕上がったようです。みんなの顔は清々しい顔になっていました。

さて、この提案がどのような結果になるのか、選考は少し先になります。もちろん、頑張った学生の成果が「入選」という形で結果に結びつくことが一番ですが、なによりも少しでもよい作品とするために各班で作り上げたこの過程がとても重要だと感じました。それぞれ個人の力がグループとしての大きな力となります。これこそがKIO生の強みの一つです。

プロゼミ紹介プロジェクト

関連記事

【プロジェクトゼミって何するの?】過去のブログはこちら

【プロジェクトゼミって何するの?⑦】南都銀行現本館 利活用コンテストに参加!~人間環境デザイン学科 前川ゼミ

本学教員が日本繊維製品消費科学会にて「ポスターベスト発表賞」を受賞しました!~人間環境デザイン学科

学生が竹テント制作で関わった明日香スタンドが「場を生むデザイン賞」最優秀賞に選出!~人間環境デザイン学科 陳ゼミ

ABCテレビ「やすとものいたって真剣です」に本学教員が設計した住宅が登場!~人間環境デザイン学科

人間環境デザイン学科 学内コンペ「みんなで考える学び舎」レポート vol.4~製作開始!

地域住民と4大学が参加!「インターカレッジフォーラム2024 in 奈良きたまち」を開催します!~人間環境デザイン学科

よく読まれている記事

カテゴリ

タグ

キーワード検索

アーカイブ