2024.08.05

「死のシミュレーション体験」から学ぶ終末期ケア~看護医療学科「終末期ケア論」vol.5

「終末期ケア論」は、看護医療学科3年次前期に必修科目として開講しています。この授業では、がんで大切な家族を失った遺族の体験を聴く、がん終末期の対象や療養場所やそれぞれの場でのサポートを考えるなど、看護実践の場で終末期ケアを行う医療人として学びを深めることをめざした授業構成になっています。

最終授業:「死にゆく対象の心理過程について」学ぶ

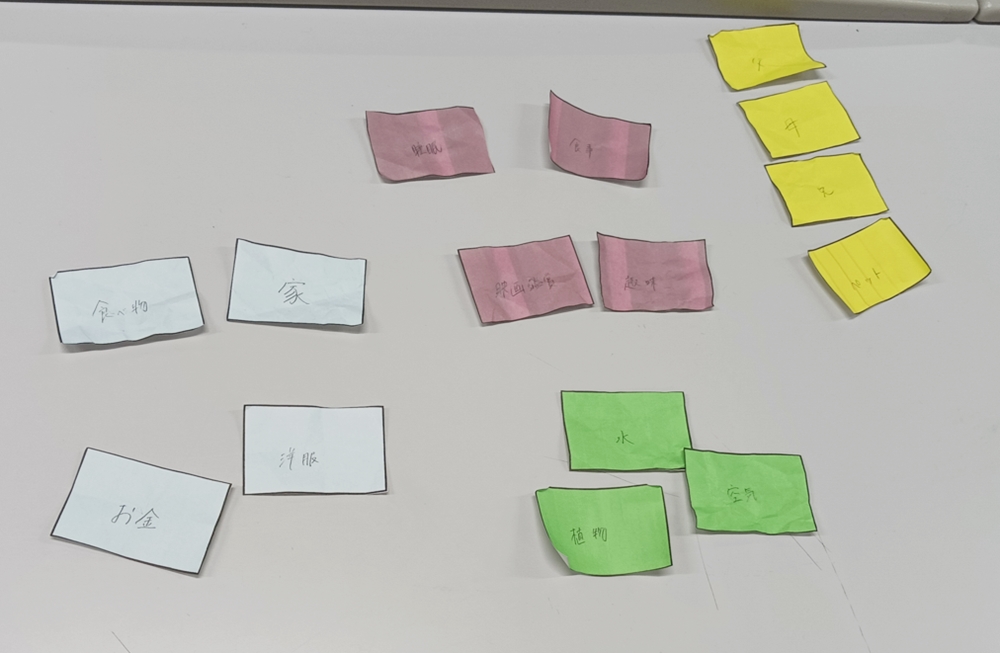

7月30日の最終授業では、「死のシミュレーション体験」を通して、死にゆく対象の心理過程について学びました。「死のシミュレーション体験」は、緩和ケアを志す看護師の養成講座などでも広く取り入れられている学習の一つで、体調の異変に気付き、受診~診断~治療~治療の終了~日常生活の変化~生命徴候の変化~死までの経過からなる「シナリオ」をもとに、節目で自分が大切にしているものを、取捨選択するという流れで進めます。学生は、それぞれが「自然」「人」「物」「活動」の4つのカテゴリーに分けられた「大切なもの」を15枚のカードに書き込んで授業に臨みます。

▼大切なものを書き込んだカード

今回は、大学生である主人公が体調の変化に気づき、大切なものを一つずつ失っていくという場面からシナリオがスタートしました。

▼シナリオを聞き、指示に従って大切なものを記したカードを捨てていく様子

シナリオを進めていくと、病名の告知や入院治療の始まりなど、深刻な場面でいくつかの大切なものを捨てることになります。「私はきれいな青空や新緑の景色を、物質的なお金等よりも後に残した」「治療を始めるころには、活動はすべて捨ててなくなっていた」とそれぞれが「終末期に大切にしたいこと」に違いがあることに学生たちは気づきました。学生の一人は、「日ごろの生活で、欠かすことができないスマートフォンだけど一番に捨てた。本当に不安なときは、スマホは不要と気づいた」と言っていました。

また、いよいよ余命が数週間となったときにほとんどの学生の手元に残っていたのは、「家族・友人」の名前を書いたカードでした。

▼15枚のカードから一枚ずつ悩みながら捨てていく様子

そしてシナリオは、自分の身の廻りのことができなくなり、意識が遠のいていくという段階に差し掛かり、学生たちは大いに悩みました。「家族の名前を書いていたカードを捨てるときに優先順位に悩んだ」「どれも捨てきれず、何とかすべて残すことはできないだろうかともがいた。死にゆく人は体の辛さだけでなく、様々な関係性を断ち切られる辛さを体験していることが、身をもって解った」と体験後に学生は語っています。

▼シミュレーション体験後、大切なものを亡くしてゆくときの心理について共有

シミュレーションの最後は「大きな息を吸って、大きく吐く・・」

最期の瞬間に一枚のカードを捨てることになっていますが、ここで残っていた1枚は、ほとんどの学生が「母」だったようです。ディスカッションの中では、「『死』を迎えると、無になっているので、母とも自然に別れることができたが、最後に残す人が『母』か『兄弟』か決めることが難しかった」との意見が多く聞かれました。

今回の授業では、死生観についても掘り下げて考える時間を持ちましたが、学生たちは、「普段気づかないで過ごしている、物の価値観や大切なことをあたりまえのことと感じて生活していることにあらためて気が付いた」「死にゆく過程では、多くの喪失を体験し、それらと引き換えに命をつないでいることが理解できた」と振り返っていました。

▼体験を通して、どのような感情をいだいたかについてレポートにまとめました

全15回の授業を終えて、学生たちは「最期まで誰かに関心を持ち続けてもらうことで精神的な安堵につながる。私たちは何かができなくとも看取りが近い人に関心を向け、そばに居ることやその人が大切なものを理解したうえで、看護する側もそれを大切にする姿勢が必要であることがわかった」と話しています。

日本は多死社会を迎え、私たちは多くの人の死に関わりますが、すべての人に温かい手を差し伸べ、苦痛緩和のための技術を身に着け、死にゆく過程でのQOL向上を目指したケアができる看護師に成長してくれることを教員は願っています。

健康科学部 看護医療学科

准教授 大友 絵利香

准教授 對中 百合

関連記事

▼「終末期ケア論」に関する過去の記事

外部講師による講義「看取りを体験した遺族に対する看護の課題」~看護医療学科「終末期ケア論」

ホスピス見学実習に行きました!~看護医療学科「終末期ケア論」 vol.2

「臨死期の看護を学ぶ」エンゼルメイクの演習を実施! ~看護医療学科「終末期ケア論」vol.3

緩和ケア病棟の実際―病院インターンシップ実習を経験した上級生とのディスカッション~看護医療学科「終末期ケア論」vol.4

▼「看護医療学科」に関する過去の記事

外部講師から学ぶ「薬害の実情」と「患者の人権」~看護医療学科「保健医療福祉システム論Ⅰ」

前期の最後は高齢者疑似体験!~看護医療学科「老年看護学援助論Ⅱ」vol.4

「当事者主体で環境改善を目指す!」フィールドワークで学びを深めました~看護医療学科「認知症ケア論」vol.3

外部講師による講義「若年性認知症の理解とその支援の実際」~看護医療学科「認知症ケア論」vol.2

「どこでもシート」の魔力~看護医療学科「老年看護学援助論Ⅱ」vol.3

『実習に活かす高齢者看護技術』高齢者の個別性に合わせた援助を考える~看護医療学科「老年看護学援助論Ⅱ」Vol.2

よく読まれている記事

カテゴリ

タグ

キーワード検索

アーカイブ