2023.11.09

外部講師による講義「筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者の看護について」~看護医療学科「慢性期看護学援助論Ⅰ」

看護医療学科2回生対象「慢性期看護学援助論Ⅰ」では、2023年10月31日(火)4限目に外部講師による筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者の看護について講義を行いました。

外部講師としてお招きしたのは、本学看護医療学科7期生の富本尚寛さんです。現在は、大阪急性期・総合医療センターの脳神経内科/外科・神経内科病棟の6年目の看護師として、患者様への看護実践はもとより、後輩看護師や看護実習生への指導等、中堅看護師として日々、活躍しています。看護医療学科3回生も慢性期看護学実習では富本さんに丁寧に指導をしてもらい、心強い存在です。

さて、ALSとは随意筋の運動麻痺によって身体の自由が利かなくなり、嚥下障害、コミュニケーション障害、呼吸障害に伴い、胃ろうによる栄養管理や意思伝達装置、人工呼吸器といったデバイスが必要となります。そして、これらのデバイスの導入についての患者様・ご家族の意思決定支援は、生命の選択とも関わり深刻です。脳・神経系の疾患というだけで学生には苦手意識があり、さらに、国内の患者数は1万人ほどという身近にない疾患のため、学生に理解をしてもらうことも容易ではありません。

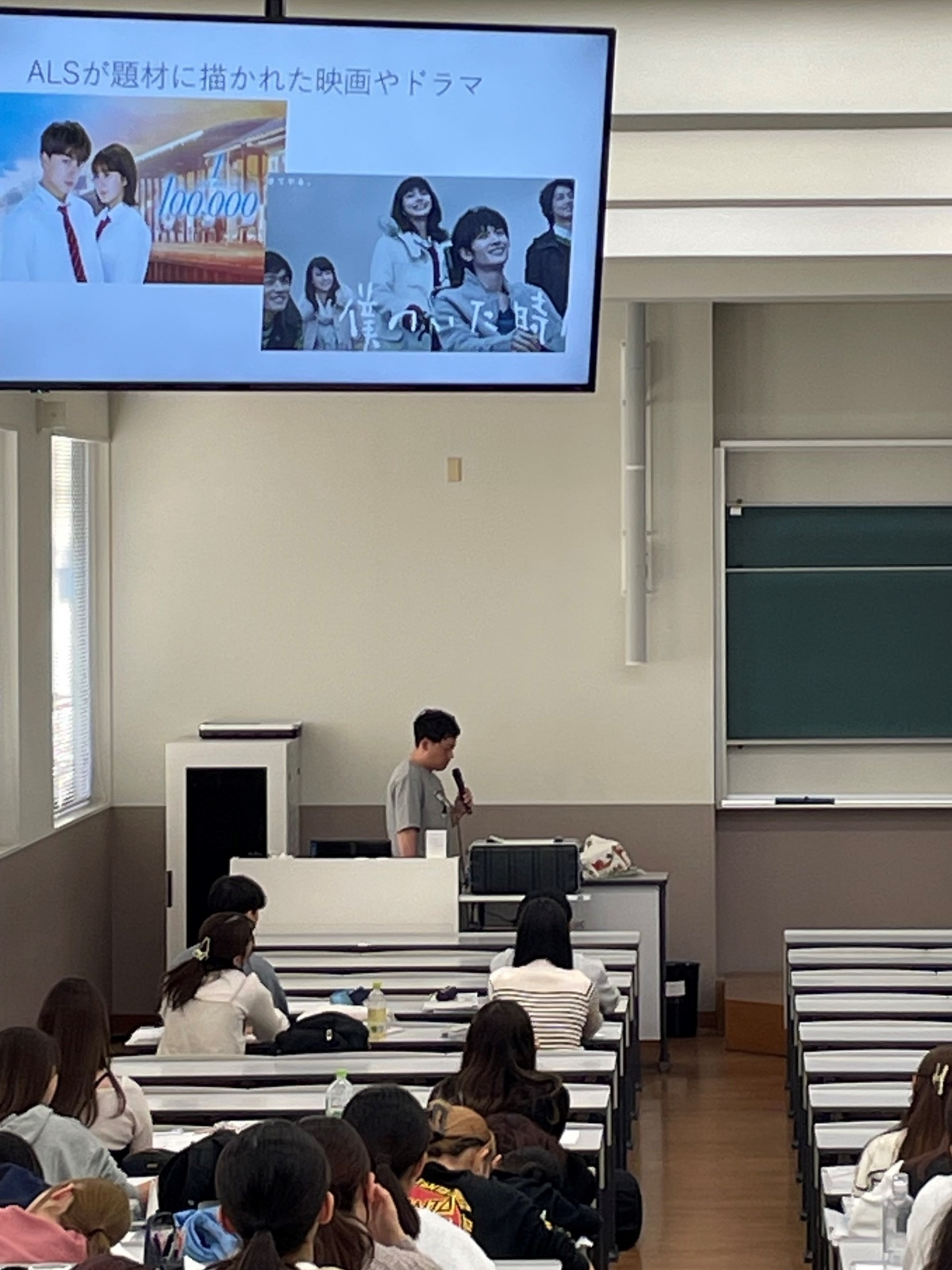

講義は富本さんの日々のALS患者への看護実践から事例を交えながら具体的に、病態の説明、症状の説明、病気の進行過程に伴う看護援助のあり方について説明がされました。また、ALSを取り上げた映画やドラマについても動画を用いて説明がされ、少しでもイメージがわくようにと工夫がされていました。大阪急性期・総合医療センターでは、大阪府の難病支援センターが併設されており、難病支援センター職員をはじめ、多職種と連携し、患者様・家族にとって必要な支援や社会資源の活用について、密に共有し、共に検討していることが説明されました。「看護師だけで解決できないことも多いので、多職種と一緒になって解決策を探る」と多職種連携の意義についてわかりやすく説明してくれました。そして、多職種でのカンファレンスでは看護師が司会をすることも多いので、実習等でカンファレンスの司会の経験を積んでおくことが後々役に立つと先輩らしいアドバイスもさりげなく入れてくれました。

講義の後半では、人工呼吸器の意思決定について事例が紹介され、どのように支援すべきであるのかを学生間で考える機会が設けられました。2年生には少々難しいお題でしたが、みんな真剣に考えている姿が印象的でした。

受講した2回生からは、

- 「ALSの看護の実際を、事例をもとに講義いただき、非常にわかりやすかった。また具体的な内容であったため、イメージしやすかった」

- 「先輩ということで、親近感をもてた」

- 「大学で学んでいる知識を臨床現場での実践へ結びつけて考えることができた」

- 「臨床現場の看護がリアルに感じることができた」

- 「授業で紹介されたドラマを是非見ようと思う」

といった感想が聞かれました。

今回、卒業生に看護実践にもとづくリアリティにあふれた講義をしてもらいました。卒業生の頼もしい姿に学生だけではなく、私達教員も勇気づけられました。富本尚寛さん、ありがとうございました。

看護医療学科 教授 山本 裕子

准教授 對中 百合

関連記事

令和5年度「チーム医療ふれあい実習」実践発表会を開催!~看護医療学科

奈良県看護協会主催「訪問看護インターンシップ」参加レポート!~看護医療学科

JICAでの保健・医療活動の実際を通しての学び②学外演習編〜看護医療学科「国際看護学Ⅱ」

JICAでの保健・医療活動の実際を通しての学び①外部講師による講義編〜看護医療学科「国際看護学Ⅱ」

「薬害の実情」と「患者の人権」を学ぶ~看護医療学科「保健医療福祉システム論Ⅰ」

手術を受けた患者をイメージした「患者モデルの作成」と術後看護演習~看護医療学科「急性期看護学援助論Ⅱ」

4回生から3回生へ学びの伝達「緩和ケア病棟の実際―病院インターンシップ実習を経験した上級生とのディスカッションー」~看護医療学科「終末期ケア論」

「臨死期の看護を学ぶ」エンゼルメイクの演習を実施! ~看護医療学科「終末期ケア論」

外部講師による講義「国外における国際看護と国際看護活動に必要な能力について」~看護医療学科「国際看護学Ⅰ」

2023年度 離島・へき地医療体験実習(川上村)レポート~看護医療学科

外部講師による講義「看取りを体験した遺族に対する看護の課題」~看護医療学科「終末期ケア論」

2023年度新入生研修 学科別レポートvol.1~看護医療学科

よく読まれている記事

カテゴリ

タグ

キーワード検索

アーカイブ